錯視(目の錯覚)とは|定義・主な種類と脳の仕組みをわかりやすく解説

錯視(目の錯覚)の定義・主な種類から脳の仕組みまで図解でやさしく解説。日常で見る錯覚の原因や最新理論が学べる入門ガイド。

目の錯覚(目の錯覚ともいう)とは、通常の現実とは異なる画像が知覚される現象です。外界から入る光学的・物理的な刺激と、私たちが実際に「見ている」と感じる像が一致しないときに生じます。日常生活の中で見られる単純な図形の錯視から、芸術やデザインで巧みに利用されるもの、神経や精神の病態に関連するものまで、範囲は広く多様です。

目で集められた情報は、脳内で処理されて知覚が生まれます。通常はこの処理によって外界の情報がほぼ正確に再現されますが、光の条件、視覚系の性質、過去の経験や予測などが組み合わさることで、物理的な刺激の測定値と主観的な見た目が異なることがあります。これが錯視です。錯視は、視覚システムの働きや制約を理解する上で重要な手がかりになります。

錯視の主な種類

錯視は大きく分けて次の3種類に分類されることが多いです。

- 物理的(光学的)錯視:光の反射や屈折、影、遠近感など物理現象に起因するもの。例えばレンズや水面越しの像、蜃気楼などが含まれます。

- 生理的錯覚:網膜や視覚経路の生理的性質(明るさの過剰刺激、対比、適応、視野中心と周辺の違い、視神経の反応時間など)により生じるものです。例:ヘルマン格子、輝度や色の残像、運動錯視など。

- 認知的錯覚:脳が無意識の推論を行う過程で起きるもの。過去の経験や文脈、期待に基づく解釈によって、本来と異なる知覚が生じます。例:ポンゾ錯視、ミュラー=リヤー錯視、エビングハウス錯視など。

具体例と仕組み(簡潔な解説)

- ミュラー=リヤー錯視:同じ長さの線でも、先端につく矢羽の向きにより長さが異なって見える。これは文脈(形状の解釈)に基づく知覚の補正の結果と説明されます。

- ポンゾ錯視:遠近感を示唆する線や線路のような背景によって、上側の線が大きく見える。脳が遠近に基づいてサイズを補正するために生じます。

- ヘルマン格子・グリッド錯視:格子交差点に暗い点が見える現象。網膜上の相互抑制(側抑制、lateral inhibition)が関与すると考えられています。

- 色の恒常性・同化・対比:同じ色の物体でも周囲の色や照明条件によって色が違って見える。視覚系が照明の変化を補正しようとするためです。

- 運動の錯覚:静止画が動いて見える(例:オプ・アートの図像)、動く物体の位置が実際より前方に推定されるような現象。時間的遅延を補う予測的処理が関与します。

脳での処理と理論的説明

錯視の説明にはいくつかの古典的・現代的な理論があります。

- ヘルマン・フォン・ヘルムホルツは、知覚を「感覚データと過去の経験からの無意識の推論」と表現しました。つまり、脳は受け取った情報をそのまま写すのではなく、経験に基づく推測を加えて意味ある知覚を作り出すという考え方です。

- リチャード・グレゴリーは、知覚を「仮説生成と検証」のプロセスとして説明しました。脳は感覚情報から「これは何だろう」と推測(仮説)を立て、その仮説に基づいて知覚を構築します。時にはその仮説が誤っているために錯視が生じます。

- 一部の研究者(例:レンセラー工科大学のマーク・チャンジ)は、視覚処理の時間的遅延(網膜から脳への信号伝達にかかる時間)を補うために、脳が短い時間先の「予測(未来像)」を生成していると提案しています。原理としては、遅延を補うことで運動対象に適切に反応できるようになる、という説明です。ただし、この仮説はすべての錯視を説明するわけではなく、研究者の間で議論が続いています。

- 近年では、ベイズ推定や予測符号化(predictive coding)といった枠組みがよく用いられます。これらは「脳が不確実な感覚情報と事前確率(過去経験)を統合して最も確からしい解釈を作る」ことを数学的に説明します。錯視はこの統合が誤った方向に傾いたときに現れると解釈できます。

- 生理学的には、網膜の側抑制、視覚野の受容野の構造、適応(長時間同じ刺激に曝されると応答が変化する)などが多くの錯視を生み出す要因として実証されています。さらに、高次の皮質領域では空間的・時間的文脈情報や注意、期待が知覚に影響します。

研究方法と応用

錯視の研究は心理物理学(刺激と知覚の関係を定量化する方法)、神経生理学(単一ニューロンや局所場電位の測定)、機能的画像法(fMRIなど)を使って行われます。錯視の理解は次のような応用につながります。

- 視覚デザインやアート:視覚的効果を意図的に作るための指針。

- ユーザーインターフェースや信号設計:見やすさや誤認を避ける設計。

- 臨床応用:視覚異常や認知障害の診断・評価(錯視の知覚の仕方が病態で変わることがある)。

- ロボティクス・コンピュータビジョン:人間の視覚の仕組みを参考にしたアルゴリズム設計。

日常での観察と注意点

錯視は誰にでも起きる普通の現象であり、視覚システムの仕組みを知る絶好の教材です。試すときは次を注意してください。

- 明るさや角度、視距離を変えると錯視の強さが変化することが多い。

- 長時間凝視すると適応や残像が生じるため、短時間ずつ試すとよい。

- 個人差があるため、同じ図でも感じ方が異なることを楽しんで観察する。

まとめ

錯視は、視覚系が外界を効率的に、かつ意味ある形で再構築しようとする過程で生じる副産物です。生理学的要因、認知的推論、時間的補償など複数の仕組みが関与しており、錯視の研究からは脳の情報処理や知覚の原理を深く理解する手がかりが得られます。

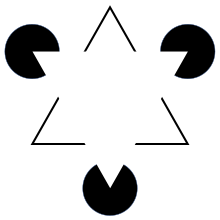

カニッツァさんかっけい

黄色の線は同じ長さです。説明は絵の下の名前をクリックしてください。

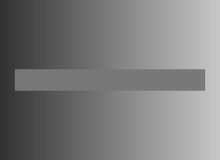

同時進行のコントラストイリュージョン。背景は色のグラデーションになっており、ダークグレーからライトグレーへと進行します。水平バーはライトグレーからダークグレーに進行しているように見えますが、実際には1色です。

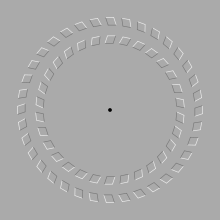

目の錯覚。黒い点を見ながら頭を前後に動かすと、2つの円が動いて見える。

ローマの聖ヨハネ・ラテラン大聖堂の床タイル。模様が立体的な箱のような錯覚を起こす。

質問と回答

Q:目の錯覚とは何ですか?

A:目の錯覚とは、現実と異なる視覚的なイメージのことです。目で見た情報が脳で処理され、刺激源の物理的な測定と一致しない知覚を与えることで起こります。

Q: 錯視の主な3つのタイプは何ですか?

A: 錯視の3つの主要なタイプは、文字通りの錯視、生理的錯視、認知的錯視です。文字通りの錯視は、それを作る対象とは異なるイメージを作り出し、生理的錯視は、明るさ、色、大きさ、位置、傾き、動きなどの過度の刺激によって起こり、認知的錯視は、脳が無意識に推論した結果起こるものである。

Q: ヘルマン・フォン・ヘルムホルツによると、私たちはどのように物事を認識しているのでしょうか?

A: ヘルマン・フォンヘルムホルツの知覚モデルでは、私たちは感覚データと過去の経験に基づいて、自分が見ているものが何であるかを脳で理解します。このとき、記憶と論理を高速で使うが、時に失敗して錯覚を起こすことがある。

Q: リチャード・グレゴリーは、私たちの脳がどのように物事を認識するかについてどう考えているのでしょうか?

A: リチャード・グレゴリーは、私たちの脳は、感覚データや過去の知識・経験に基づいて、そこにあるものについての仮説を立てていると考えています。

Q: マーク・チャンジは、錯視の原因は何だと考えているのか?

A: マーク・チャンギジは、目の錯覚は、光が網膜に当たっても、脳がそれを視覚に変換するのに10分の1秒かかるという「神経の遅れ」によって起こると考えています。人間は、この神経の遅れを補うために、10分の1秒先の未来に起こることをイメージして進化してきたのですが、その結果、間違った認識をしてしまい、錯覚を起こすことがあるのだと考えています。

Q: 科学者は、ほとんどの錯視現象をどのように説明するのでしょうか?

A: 科学者は一般に、幻覚現象の多くは、私たちの脳が感覚的なデータに基づいて意味のある知覚を生み出すために働いており、その結果、現実とは異なるものを見て錯覚を起こすことがある、と説明しています。

百科事典を検索する