視覚(視力)とは:視覚認識の定義・仕組み・構成要素

視覚(視力)の定義と仕組みをわかりやすく解説。視覚認識とは何か、視覚系の構成要素や働きを初心者向けに丁寧に紹介。

視覚(eyesightまたはvisionとも呼ばれる)は五感の一つで、光を検知して周囲の情報を得る感覚です。視覚を持つということは、「見ることができる」ことを意味し、見ることによって動物に世界の知識を与えます。単純な動物は明暗の区別しかできない場合もありますが、脊椎動物の多くは像を結び、形や色、運動、位置関係を高精度で認識できます。

目に届く可視光線の情報を解釈する能力を視覚認識といいます。視力はその結果として得られる知覚であり、視覚が正常に働くための構成要素は視覚系と呼ばれます。ここでは視覚の定義、仕組み、主要な構成要素、測定法、代表的な障害と予防についてわかりやすく説明します。

視覚の基本的な仕組み

視覚は大きく分けて「光を受け取る器官(眼)」と「受け取った情報を処理する脳」の2つで成り立ちます。基本的な流れは次の通りです。

- 光は角膜と水晶体を通って網膜(retina)に届きます。水晶体は厚さを変えて焦点を合わせる(調節・accommodation)役割を持ちます。

- 網膜の光受容細胞(桿体と錐体)が光を電気信号に変換します。桿体は暗所での感度に優れ、錐体は色覚や高解像度の視覚に関与します。

- 網膜上の神経細胞(双極細胞、神経節細胞など)を経て視神経に信号が集まり、視交叉を通過して視床(外側膝状体; LGN)へ送られます。

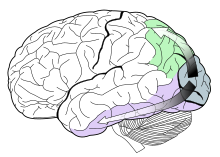

- 視床から一次視覚野(V1)へ伝わり、さらに複数の脳領域で形、色、動き、空間的位置などが解析されます。ここで「何か(物体の同定)」を司る腹側経路(ventral stream)と、「どこにあるか・どのように動くか(定位・運動)」を司る背側経路(dorsal stream)に分岐します。

視覚の主要な構成要素

- 眼(角膜・水晶体・虹彩・網膜など):光の屈折、焦点調節、光量調節(瞳孔反射)を行います。

- 網膜の光受容体:錐体は色覚(通常3種類の錐体で三色型色覚)、桿体は暗所視に関与。

- 視神経・視路:左右の視野情報を統合して脳へ伝達します。

- 視覚皮質(V1以降):形状、色、運動、奥行きなどの高度な処理を担います。

- 眼球運動系・両眼視(立体視):両眼による視差で距離を判断し、視線を対象に合わせることで鮮明な像を得ます。

視覚機能の種類

- 視力(解像度):細かな対象を識別する能力。スネレン視力表などで測定される。

- 色覚:光の波長差を識別する能力。色覚異常(色覚欠損)は遺伝性の場合が多い。

- コントラスト感度:背景との差を見分ける能力。薄暗い状況や霧の中で重要。

- 動き検出:物体の移動を感知する能力。生存に直結する情報を提供します。

- 空間認知・深度知覚:両眼の視差、運動視差や大きさの手がかりなどから距離や位置関係を推定します。

視力・視覚の評価法

- 視力検査:スネレン(S)表やランドルト環で測定。日常的な「視力1.0(20/20)」などは代表的な指標です。

- 色覚検査:石原(Ishihara)表などで色覚異常をスクリーニングします。

- 視野検査(ペリメトリー):視野欠損や盲点の有無を調べます(緑内障の診断などに重要)。

- 眼圧測定・眼底検査:緑内障や網膜疾患のチェックに用いられます。

よくある視覚障害と原因

- 屈折異常:近視・遠視・乱視(眼球の形状や屈折力の異常)。眼鏡・コンタクト・屈折矯正手術で矯正可能。

- 白内障:水晶体の混濁による視力低下。手術で人工レンズに置換することが多い。

- 緑内障:視神経が障害され視野欠損を生じる疾患。早期発見と眼圧管理が重要。

- 糖尿病網膜症:血管障害による網膜の障害で視力低下を来す。

- 色覚異常:主に遺伝性。完全な治療法は限られるが生活上の工夫が有効。

- 斜視・弱視(アンブリオピア):幼少期に発生すると治療が遅れると視力回復が難しくなることがあります。

視覚の進化と種類

生物の視覚は多様で、単純に光の有無を検出する眼点から、脊椎動物のように網膜で像を結ぶ眼、昆虫の複眼(多眼)などさまざまです。種ごとに必要な視覚情報(色、運動、偏光など)が異なるため、視覚系は進化の過程で最適化されてきました。

視力を保つためのポイント

- 定期的な眼科検診で早期発見・治療を行う。

- 紫外線対策(サングラス)や十分な照明で眼を保護する。

- 適切な栄養(ビタミンA、ルテイン、ゼアキサンチンなど)を摂る。

- 長時間の近業作業では休憩を取り、眼の疲れを軽減する(20-20-20ルールなど)。

まとめると、視覚(視力)は光情報の受容と脳での高度な処理の結果として生じる知覚であり、眼や視路、脳の複雑な連携によって成り立っています。視覚の働きを理解することで、異常の早期発見や日常的なケアにつなげることができます。

背側流 (緑)と腹側流(紫)を示している。

処理方法

動物の目には光が入り、水晶体と呼ばれる部分が光の情報を網膜と呼ばれる目の奥の部分に送ります。網膜は光に敏感な細胞で構成されており、その細胞に光が当たると視神経に信号が発射されます。視神経は、網膜全体に張り巡らされた神経線維が束になったものです。

光の情報は、網膜から離れると、脳へ送られます。光は視神経交叉を通り、脳の奥にある視神経皮質に到達します。そして、その情報を処理して、物体の形や色を見つけ出す。そして、その情報と記憶から、その物体がどのようなものであるかを判断する。例えば、木と家をなんとなく見分けることができるのです。このような情報が流れる経路を腹側流といいます。

また、脳は物体の位置を知ることができます。例えば、物体がどのくらい遠くにあるのかを見分けることができます(これを手と目のコーディネーションといいます)。これは、ボールをキャッチするときに必要なことです。このような情報が流れる経路を背側流といいます。

視覚とは何か?

視覚認識における大きな問題は、人が見ているものが、単に網膜上の像を翻訳したものではないことです。例えば、網膜上の画像は(レンズを通過したため)上下逆さまになっていますが、私たちは世界を右側から見ています。そのため、私たちが実際に見ているものがどのような現象で作られているのかを説明するのは難しいのです。何世紀もかけて解明された鍵は、脳が目から得たデータをもとに、記憶や推測と高速で結びつけていることです。その結果、各人にとって、あたかも単純な現実のように見える世界を体験することができるのです。しかし、それは現実をベースとしながらも、実は脳が作り上げた精神的な構築物なのです。

歴史

古代世界の多くの人物が視覚に関する考えを持っていた。プラトン、アリストテレス、ユークリッド、プトレマイオス、ガレノスは皆、自分の考えを持っていたが、これらの考えのほとんどは推測であった。科学的な方法論に基づいたものではありませんでした。

アルハーゼン(965-1040)は、視覚に関する調査や実験を行った。プトレマイオスの両眼視に関する研究を拡張し、ガレンの解剖学的著作にコメントした。

レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519)は、目の特別な光学的性質を最初に認識したと考えられている。彼は「人間の目の機能は......多くの著者によってある方法で説明されていた。しかし、私はそれが全く異なるものであることを発見した」と書いている。彼の主な実験的発見は、視線、つまり鳩目を終点とする光線においてのみ、明瞭ではっきりとした視界が得られるというものであった。彼はこの言葉を文字通りに使ったわけではないが、実は、現代の窩洞と周辺視野の区別の生みの親である。

ヘルマン・フォンヘルムホルツは、人間の目を調べて、光学的にかなり悪いという結論を出した。目から得られる情報の質が悪いと、視覚は不可能に思えるのだ。そこで彼は、視覚は無意識のうちに行われる推論によってのみ得られると考えた。脳は、目からの情報だけでなく、過去の経験からの情報も使っている。経験された世界は、不完全なデータから、それまでの経験を使った仮定と結論で構築されているのだ。

視覚的な経験に基づく、よく知られた仮定の例として、次のようなものがあります。

- あかりがさす

- ふつうは下を見ない

- の顔が直立して見える(認識される)。

- よこにあるものはよこにみえるが、その逆はない。

- 図形の境界が凸になりやすい

錯視(推論がうまくいかない場合)の研究から、視覚系がどのような仮定をしているのか、多くの知見が得られている。

関連ページ

百科事典を検索する