惑星系とは?定義・太陽系外惑星の発見状況とハビタブルゾーン(最新データ)

惑星系の定義から太陽系外惑星の最新発見状況、ハビタブルゾーンまで最新データで解説。発見数や近傍星系の注目ポイントをわかりやすく紹介。

惑星系とは、恒星の周りを回る惑星や小惑星、彗星、塵などが作る一連の軌道構造を総称する。太陽系は私たちに最も馴染みのある一例であり、観測技術の発展によって現在では多くの恒星に惑星系が存在することが確認されています。

発見状況(最新データ)

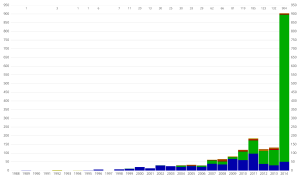

21世紀は惑星系発見の黄金時代となり、観測と解析の進歩で急速に数が増えています。2024年時点で、確認された太陽系外惑星は5,000個を超える数千に達しています。これらの数は新たな観測や再解析で日々更新されており、カタログとしてはNASA Exoplanet ArchiveやThe Extrasolar Planets Encyclopaediaなどが代表的な情報源です。

2014年当時の統計(例:1116系・1795惑星など)と比べると大幅に増加しており、特にケプラー計画やK2、TESSなどのトランジット探査、地上の高精度分光器によるドップラー法の成果が寄与しています。

近隣の注目すべき系と実例

最も近い恒星系の一つであるケンタウルス座アルファ(アルファ・ケンタウリ系、プロキシマ・ケンタウリを含む)は地球から約4.24光年に位置し、プロキシマには地球質量程度の惑星(Proxima b)が見つかっています。その他、複数の地球サイズ惑星を持つ系の代表例としては、トラピスト-1(TRAPPIST-1、複数の地球サイズ惑星を持つ近傍の低温矮星系)や、複数のガス惑星や岩石惑星が共存する多惑星系(例:Gliese 876 など)が挙げられます。

惑星検出の主な方法

- トランジット法:恒星の前を惑星が通過して一時的に恒星光が減少する現象を利用。KeplerやTESSが多数の候補・確定をもたらした。

- ドップラー(視線速度)法:惑星の重力で恒星がわずかに揺れることによるスペクトル線のシフトを検出。地上の高精度分光器(HARPS、ESPRESSOなど)が重要。

- 直接撮像:恒星のまわりの惑星を直接観測。若い巨大ガス惑星や遠方の惑星に適している。

- 重力マイクロレンズ法:遠方の星の光が前を横切る天体の重力で増光される現象を利用する方法で、遠方や低質量の惑星検出に有利。

- 天体測量(アストロメトリ):恒星の位置のわずかな変化を測り惑星を推定。Gaiaミッションが今後多くの巨大惑星を発見すると期待されている。

ハビタブルゾーン(HZ)とは

ハビタブルゾーンとは、恒星の周りで表面に液体の水が存在可能な領域のことを指します。これは地球型生命を想定した最もシンプルな指標で、恒星の明るさ(光度)に応じて内側・外側の境界が決まります。一般的な特徴は次の通りです。

- 距離の目安:恒星の光度Lに対して、ハビタブルゾーンの距離はおおむね√L(太陽光度を1とする)に比例します。ただし、正確な境界は大気組成や雲の影響などで変わります。

- 保守的 vs 楽観的:研究者は「保守的境界(runaway greenhouse、maximum greenhouseに基づく)」と「楽観的境界(例えば昔の地球や火星の条件を考慮したもの)」を区別して議論します。

- HZがすべてではない:ハビタブルゾーンにあることは液体の水の存在に有利だが、実際の居住性は惑星の大気、磁場、潮汐ロック、恒星活動(特に赤色矮星のフレア)など多くの要因で左右されます。

- 表面外生命の可能性:ハビタブルゾーン外でも、氷の下の海(例:木星衛星エウロパ、土星衛星エンケラドゥスのような潮汐加熱を持つ天体)では生命に適した環境が存在する可能性があります。

ハビタブルゾーンの最新動向と観測

近年は単に位置だけでなく大気の組成や温室効果の有無、惑星の高エネルギー粒子や紫外線に対する耐性などを観測・モデル化することで居住可能性の評価が行われています。JWST(ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡)によるトランジット分光観測や、地上大型望遠鏡による高分解能分光、将来のミッション(例:PLATO、ARIELなど予定・計画中の観測装置)によって、惑星大気の詳細や潜在的なバイオシグネチャーの検出が期待されています。

惑星系の多様性と重要な発見例

観測が示すところでは、惑星系の構造は非常に多様です。主なタイプには以下があります:

- 「ホット・ジュピター」:恒星近傍を公転する巨大ガス惑星(例:51 Pegasi b)。

- コンパクトな多惑星系:小さな軌道に複数の岩石惑星が密集(例:TRAPPIST-1系)。

- 軌道共鳴や高い離心率を持つ系:ダイナミクスが複雑で長期安定性が研究される。

これらの発見は惑星形成や進化の理論に重要な制約を与えており、形成環境や移動(惑星の軌道変化)が多様な系の起源を説明する鍵となっています。

まとめと今後の展望

惑星系研究は観測技術の進歩とともに急速に発展しており、確認された惑星・惑星系は数千に上ります。ハビタブルゾーンは地球外生命探査の指針として重要ですが、単独の判定基準ではありません。今後は大気観測や高精度な質量測定、恒星活動の評価を通じて、居住可能性の高い惑星を絞り込む作業が進みます。特に近傍の小さな恒星系(例:ケンタウルス座アルファ、TRAPPIST-1など)は詳細観測の対象として重要であり、次世代望遠鏡での直接探査の可能性が高まっています。

多惑星システム

多惑星系とは、太陽系以外に、少なくとも2つの惑星が確認されている星のこと。

太陽系外惑星の存在が確認されている星1116の中から(2014年6月現在、確認461されている多惑星系は全部で1つ。そのうち約280個は太陽系外惑星が2個しか確認されていないが、それ以上あるものもある。最も多くの惑星が確認されている星は太陽で8個、最も多くの太陽系外惑星が確認されている星はケプラー90とHD 10180でそれぞれ7個、2012年にHD 10180でさらに2個の太陽系外惑星候補が示唆されており、合計で9個の太陽系外惑星が確認されていることになる。

4つの太陽系外惑星が確認されているグリーゼ876は、太陽系から15光年の距離にある最も近い多惑星系である。50光年以上の距離にある系は全部で12個知られていますが、ほとんどはもっと遠いところにあります。最も遠い多惑星系はOGLE-2012-BLG-0026Lで、13300 lyの距離にあります。

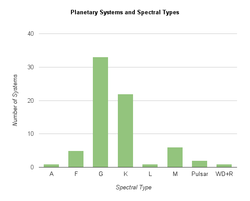

恒星の特性で最も重要なのは質量と金属度で、惑星系がどのように形成されるかを決定するからです。質量と金属度が高いほど、より多くの惑星を持ち、より重い惑星を持つ傾向がある。

2014年2月までの年間の太陽系外惑星の発見数。色は検出方法を示す。 視線方向の速度変化 タイミングダイレクトディテクションマイクロレンズ

ホスト星のスペクトルタイプ別に整理された多惑星系。

質問と回答

Q:惑星系とは何ですか?

A:惑星系とは、恒星の周りを惑星などの天体が周回している状態のことです。

Q:これまでにいくつの太陽系外惑星が発見されたのですか?

A:21世紀現在、3552の惑星系に属する4,801個の太陽系外惑星が発見されています。

Q:地球に最も近いと確認されている惑星系は?

A: 地球に最も近い惑星系は、14.8光年先にあるグリーゼ832で、1つの惑星が確認されています。

Q: 地球に最も近い未確認の惑星系は?

A: 地球に最も近い未確認惑星系は、ケンタウルス座アルファ星で、4.37光年の距離にあり、地球質量の惑星が1つあります。

Q: 地球に一番近い多惑星系は何ですか?

A: 地球に最も近い多惑星系は、グリーゼ876で、15.3光年の距離にあり、4つの惑星が確認されています。

Q: 地球外生命が誕生する可能性が最も高いのはどの領域か?

A:惑星系のハビタブルゾーンは、地球外生命体が誕生する可能性が最も高い場所です。

百科事典を検索する