惑星とは|定義・特徴・太陽系の8惑星と太陽系外惑星の違い

惑星とは何かを定義と特徴からわかりやすく解説。太陽系の8惑星と冥王星の扱い、太陽系外惑星との違いや分類・見分け方まで一挙紹介。

惑星とは、木星や地球のように、星の周りを回る比較的大きな天体のことです。惑星は自ら光を発する恒星よりは小さく、基本的には(恒星のような核融合で)光りません。たとえば木星は太陽系で最大の惑星です。

惑星の定義(国際天文学連合の基準)

2006年に国際天文学連合(IAU)は太陽系内の惑星について次の3つの条件を示しました。

- 中心の恒星(太陽)を公転していること。

- 十分な質量があり、自重によってほぼ球形(流体静力学的平衡)を保っていること。

- その軌道周辺の領域を「掃き清めて」支配していること(軌道を占有していること)。

この定義により、従来「惑星」とされていた冥王星は以前、第3条件を満たさないため2006年8月に国際天文学連合によって矮小惑星に分類されました。太陽系内の代表的な矮小惑星としては、セレス、マケマケ、エリス、ハウメアの4つが挙げられます。

注意:このIAUの定義は主に太陽系内の天体に適用されるもので、恒星系外(系外)惑星に対する厳密な国際統一定義は議論が続いています。系外惑星の境界付けには質量(例えば重水素の核融合が起きるか否かの13木星質量付近)や発見手法に基づく慣習的な基準が用いられることが多いです。

惑星の形と構造

惑星は一般に「ほぼ球形(スフェロイド)」をしています。これは十分な質量があって自己重力が形を整えるためで、専門用語では「流体静力学的平衡」にあると表現します。多くの惑星は以下のような構造や特徴を持ちます。

- 内部構造:岩石質の核や金属核、氷やガスの層など、質量や形成過程によって内部構成が異なります。

- 大気:大気を持つ惑星も多く、組成は水素・ヘリウムが中心のものから、二酸化炭素や窒素を主成分とする地球型のものまでさまざまです。

- 衛星と環:惑星の周りを回る自然の天体を衛星と呼び、土星のように目立つ環(リング)を持つ惑星もあります。

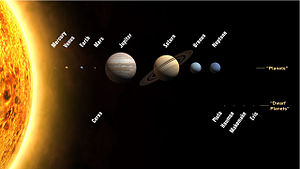

太陽系の8惑星

太陽系には現在8つの惑星があり、公転順(太陽から近い順)に次のように分類・呼称されます。

- 水星(Mercury) — 小型の岩石惑星

- 金星(Venus) — 濃厚な大気と高温の表面を持つ岩石惑星

- 地球(Earth) — 液体の水と生命が確認されている岩石惑星

- 火星(Mars) — 冷涼で乾燥した岩石惑星、探査が盛ん

- 木星(Jupiter) — 太陽系最大のガス巨星

- 土星(Saturn) — 発達した環を持つガス巨星

- 天王星(Uranus) — 氷とガスが混じった「氷型」巨星

- 海王星(Neptune) — 天王星と同様の氷型巨星

これらは大きく分けて「地球型(岩石惑星)」と「巨大ガス惑星/氷惑星」に分類されます。地球型は密度が高く岩石や金属が主体、巨星は低密度で水素・ヘリウムや揮発性物質が主要成分です。

太陽系外惑星(系外惑星)

1990年代以降、私たちは太陽系以外の恒星の周りを回る惑星、いわゆる太陽系外惑星(系外惑星)を多数発見してきました。記事執筆当時の2017年6月には3,610個が報告されていましたが、その後も観測技術の進歩により発見数は増え続けています。

主な発見手法には次のものがあります。

- トランジット法:惑星が恒星の前を通過して恒星の光が一時的に暗くなる現象を捉える方法(例:ケプラー・TESS)。

- 視線速度法(ドップラー法):惑星の重力で恒星が揺れ、そのスペクトルのドップラーシフトを測る方法。

- 直接撮像:恒星の光を遮って惑星を直接観測する(技術的に難しいが大型惑星で成功例あり)。

- 重力マイクロレンズ法:背景の恒星の光が前景天体によって増光される際に惑星の影響を検出する方法。

系外惑星の発見により、「ハビタブルゾーン(液体の水が存在し得る領域)」や多様な惑星系の存在が明らかになり、惑星形成や生命の存在可能性に関する研究が飛躍的に進展しています。

まとめと最新の状況

惑星とは恒星の周りを回り、十分な質量でほぼ球形をなす天体を指します(太陽系の定義ではさらに軌道の掃討が必要)。太陽系には8つの主要な惑星があり、冥王星などは矮小惑星に分類されます。1990年代以降、系外惑星の発見が相次ぎ、現在も新天体の発見は続いています。

惑星の分類や定義は観測技術や理論の進展とともに議論が続いている分野です。興味があれば、各惑星や系外惑星の最新の発見・データベース(宇宙機関のアーカイブや論文)を参照してください。

太陽系では

太陽系の惑星には、地球とは別にギリシャやローマの神々の名前がついていますが、それは昔の人々が地球を惑星とは考えていなかったからです。しかし、地球はローマの神の名前で呼ばれることがあります。テラ」と呼ばれることもあります。他の言語、例えば中国語では、異なる名前を使用しています。また、月には古典神話に登場する神や人の名前があります。天王星の月の名前は、シェイクスピアによって書かれた演劇からのものです。

惑星

これは太陽系の惑星のリストです。彼らは太陽に近い順に並べられています。

| 惑星 | シンボル |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

惑星の種類

天文学者は、主要な(または真の)惑星と、太陽の周りを回る小さな天体であるマイナーな惑星について話しています。マイナーな惑星」の例としては、小惑星、彗星、海王星を越える天体などがあります。

太陽系の惑星には3種類あります。

- 地球型または岩石型。地球に似ている惑星 - それらの中ではほとんどが岩です。水星、金星、地球、火星。

- ジョビアンまたはガスの巨人。これらの惑星はほとんどがガスでできています。木星、土星、天王星、海王星。天王星の惑星はガス巨人の特別な種類で、より多くの水素とヘリウムを持っています。

- アイシーです。時々、人々はまた、冥王星のような体のために、第三のソートを持っています(冥王星はもはや誰もが惑星と呼ばれていませんが)。これらの惑星はほとんどが氷でできています。

太陽系の惑星ではない多くの物体も「氷のようなもの」である。例えば、太陽系の外側にある惑星の氷のような月(トリトンのようなもの)です。

太陽系の惑星

関連ページ

- 惑星一覧

- 氷の小人

質問と回答

Q:惑星とは何ですか?

A:金星や地球など、星の周りを回っている大きな天体のことです。惑星は星よりも小さく、光を発しません。

Q:太陽系で一番大きい惑星は何ですか?

A:木星は太陽系で一番大きな惑星です。

Q:太陽系にはいくつの惑星がある?

A:太陽系には8つの惑星があります。冥王星はかつて惑星と呼ばれていましたが、2006年に国際天文学連合によって矮小惑星に分類し直されました。太陽系にはさらに、セレス、マケマケ、エリス、ハウメアの4つの矮小惑星が知られています。

Q: 「惑星」の語源は?

A: 「惑星」という名前は、「さまようもの」「動くもの」を意味するギリシャ語のًëليقôçⒶ(planete)に由来しています。

Q:これまでに発見された太陽系外惑星は何個ですか?

A:2022年1月のデータ時点で、3,629の惑星系に4,905個の太陽系外惑星(エクソプラネット)が発見されています。この中には、808個の多惑星系も含まれています。

Q: 太陽系外惑星の大きさはどの程度ですか?

A:木星の約2倍の大きさのガス惑星から、月とほぼ同じ大きさの惑星まで、さまざまな大きさの惑星が見つかっています。その中で、地球とほぼ同じ大きさの惑星が約100個あります。そのうちの9つは、恒星のハビタブルゾーン内を公転しています。

百科事典を検索する

.jpg)