確率空間とは:定義・構成要素(標本空間・σ代数・確率測度)と歴史

確率空間の定義と構成要素(標本空間・σ代数・確率測度)を入門者向けに図解とコルモゴロフの歴史でわかりやすく解説。理論と実例で理解を深める。

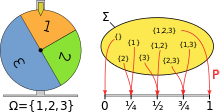

確率空間は、科学的な実験を記述するための数学モデルです。確率空間は、次の3つの基本要素から構成されます。

- 標本空間(sample space):実験から生じ得るすべての可能な結果を集めた集合。典型的には Ω(オメガ)で表します。

- 事象の集合:標本空間の部分集合(すなわち「ある結果の集まり」)のうち、確率を割り当てられるもの全体の集合。ここでは便宜上σ-代数(シグマ代数)を用います。事象のセットは、空集合を含み、補集合や可算和に関して閉じているという性質を満たします。

- 確率測度(probability measure):各事象に対して0から1までの数を割り当てる関数。特に空集合の確率は0、標本空間全体の確率は1であり、互いに素な(重なりのない)可算個の事象の和集合の確率は各事象の確率の和に等しい(可算加法性)という公理を満たします。ここで「関数」には関数という性質が要求されます。

σ-代数(事象の集合)の性質

個々の結果(標本点)よりも、結果の集合(事象)を扱う方が実用的なことが多いため、確率の理論では「どの部分集合に確率を割り当てるか」を明確にします。事象全体の集合は通常、記号 F または σ(·) で表され、次の条件を満たす必要があります:空集合を含む、補集合に関して閉じている、可算個の集合の和に関して閉じている。これをσ-代数と呼びます。視覚的な記号としては次のように表すことが多いです。F {\displaystyle \scriptstyle {\mathcal {F}}}

確率測度 P の公理的性質

確率測度 P は、σ-代数に属する任意の事象 A に対して実数 P(A) を割り当て、次を満たします。

- 非負性:任意の A に対して P(A) ≧ 0。

- 全体性:P(Ω) = 1。

- 可算加法性:A1, A2, ... が互いに素(相互に排反)であるとき、P(∪i Ai) = Σi P(Ai)。

これらの公理により、条件付き確率、独立性、期待値(確率測度に対する積分として定義される)などの概念が厳密に定義されます。

事象が「発生する」という直感

確率空間が定義されると、実験の「一回の実行」を標本空間 Ω からひとつの標本点 ω を選ぶことと考えます。選ばれた標本点 ω を含むすべての事象(各事象は ω の部分集合であることに注意)は「発生した」と見なされます。確率論の頻度解釈に従えば、同じ実験を長時間繰り返したときに、各事象の相対頻度が関数 P で定められた確率に近づくと考えられます。記法上は、選ばれた標本点 ω とσ-代数 F

確率空間の具体例

- コイン投げ(公正なコイン):Ω = {表, 裏}、σ-代数 = 全冪集合、P(表) = P(裏) = 1/2。

- 6面サイコロ:Ω = {1,2,3,4,5,6}、各面に1/6を割り当てる。

- 連続一様分布:区間 [0,1] 上での実数を標本空間とし、事象はボレル集合(あるいはそれを拡張した可測集合)、確率測度は区間の長さに比例するルベーグ測度を正規化したもの。

- 多変量確率空間:複数の独立な実験の直積で標本空間を作り、直積σ-代数と直積測度を用いることで多次元の分布を扱える。

歴史的背景

ソ連の著名な数学者アンドレイ・コルモゴロフは、1933年に確率論の公理化を行い、現代的な確率空間の概念を定式化しました。コルモゴロフの公理系により、解析学や測度論と整合的に確率が扱えるようになり、現代確率論の基礎が築かれました。

補足・注意点

- σ-代数の選び方は重要です。連続的な標本空間では、すべての部分集合に確率を割り当てられない(非可測集合の存在)ため、通常はボレルσ-代数やルベーグ可測集合を使います。

- 確率空間は本質的に測度空間の特殊例であり、期待値は確率測度に対するルベーグ積分として定義されます。

- 確率空間は等価性(同値な確率構造を持つ空間は同一視される)という観点で扱われることが多く、完成や同値変換により扱いやすくすることがあります。

以上が、標本空間・σ-代数・確率測度からなる確率空間の基本的な定義と直感的説明です。より詳しい議論(測度論的取り扱い、可測関数としての確率変数、独立性や条件付き確率の厳密化など)は、確率論・測度論の教科書に進んでください。

確率空間を用いた運勢の輪のモデル化

質問と回答

Q: 確率空間とは何ですか?

A: 確率空間とは、科学実験を記述するために使用される数学的モデルです。可能性のあるすべての結果を列挙した標本空間、0以上の結果を連想させる事象の集合、各事象に確率を割り当てる関数の3つの部分から構成される。

Q: 標本空間は何から構成されているのか?

A: 標本空間はすべての可能な結果からなり、Ω{displaystyle ˶ˆ꒳ˆ˵ ) と書かれることが多い。として、outcomeをω{displaystyle ˶ˆ꒳ˆ˵ ) .

Q:アウトカムとは何ですか?

A: 結果とは、モデルの1回の実行の結果です。

Q: 確率空間ではイベントは何に使われるのか?

A: 個々の結果は実用的でない場合が多いので、事象は結果のグループを特徴づけるために使われます。このようなイベントの集合をσ-algebraと呼び、F{displaystyle {mathcal {F}}と書くこともある。

Q: 各事象の確率はどのように割り振られるのか?

A: 確率測定関数Pを用いて各事象に確率を割り当てる。

Q: 確率空間の概念を導入したのは誰ですか?A: ソ連の著名な数学者であるアンドレイ・コルモゴロフが、1930年代に確率の公理とともに確率空間の概念を導入しました。

百科事典を検索する