プロキオン(α CMi)とは:冬の大三角を成す近傍の連星と白色矮星

プロキオン(α CMi):冬の大三角を彩る地球近傍の連星系。白色主系列星と白色矮星の構造や距離11.46光年の謎をわかりやすく解説。

プロキオン(α CMi、α Canis Minoris、α Canis Minoris、α Canis Minoris)は、こぐま座の中で最も明るい星である。肉眼では1つの星に見えますが、見た目の見掛け等級は0.34で、夜空で8番目に明るい星です。

プロキオンAと呼ばれるスペクトル型F5 IV-Vの白色主系列星と、プロキオンBと呼ばれるスペクトル型DQZの白色矮星の伴星の連星系です。

その明るさの理由は、本質的な明るさではなく、太陽との相対的な近さにあります。その距離は、欧州宇宙機関の衛星「ヒッパルコス」によって計算されました。わずか11.46光年 (3.51パーセク) の距離にあり、私たちに最も近い恒星の一つです。最も近い隣人はリュイテン星で、約1.12光年 (0.34 pc) 離れています。

プロキオンは、シリウス、ベテルギウスとともに冬の三角形の3つの頂点の一つである。色指数は0.42で、その色相はかすかに黄色がかっていると言われている。

注:上の引用部分には一部表記や事実の誤りが含まれているため、以下で正確な情報と補足を示します。特に上段の「こぐま座の」という表記は誤りで、プロキオンは「こいぬ座(Canis Minor、英: Canis Minor)」に属する恒星です。また「最も近い隣人はリュイテン星で約1.12光年」という記述も誤りで、プロキオンから1.12光年という近距離にある恒星はありません。

概要と位置

プロキオン(Procyon)は地球から見て明るい恒星の一つで、見かけ等級は約0.34です。赤経・赤緯の位置から北半球の冬の夜空でよく見え、冬の大三角(プロキオン、シリウス、ベテルギウス)の一角をなします。色指数(B−V)は約0.42で、白っぽい黄色(黄色白色)に見えます。

連星系としての性質

- 主星(プロキオンA):スペクトル型はF5 IV–Vに分類され、やや進化が進んだF型星で、太陽より質量と光度が大きいタイプです。表面温度はおおむね白色~淡黄色域にあり、光度や半径は精密観測で比較的良く分かっています。

- 伴星(プロキオンB):白色矮星で、スペクトル型はDQ系(炭素特徴を示す型)に金属線を伴うDQZとされることがあり、コンパクトで高密度な天体です。プロキオンBはかつて大質量の主星で、進化の過程で外層を失って白色矮星になったと考えられています。

- 軌道:AとBは連星をなし、互いに公転しています。公転周期は約数十年(概ね40年程度)で、平均距離は数天文単位に相当します(精密な軌道要素は観測データに基づく)。

距離・運動・観測のしやすさ

プロキオンは地球から約11.46光年(約3.51パーセク)という近傍星であるため、視差や固有運動、スペクトル、連星軌道などを詳細に観測できる重要な天体です。ヒッパルコスやその後の精密測定により距離はよく確定されています。固有運動は比較的大きく、長期間の観測で位置の変化が追跡可能です。

天体物理学的な重要性

- 近距離にある連星系であるため、恒星の質量や半径、進化段階を精度良く求める「基準星」として重要です。

- プロキオンAはアステロセイズモロジー(恒星振動)の研究対象にもなり、内部構造や年齢推定の手掛かりを与えます。

- プロキオンBは白色矮星の性質(質量、組成、冷却史)を調べるうえでの典型例であり、白色矮星がどのようにして形成されるかを理解するために役立ちます。

- 可視光だけでなくX線や紫外線でも観測され、コロナ活動や高温プラズマの研究にも貢献しています。

可視・観測情報と見つけ方

冬の夜空で、オリオン座の近くにあるベテルギウスやシリウスと合わせて探すと見つけやすい星です。南北どちらの緯度でも見えますが、観測のしやすさは観測地の緯度や季節によります。肉眼では孤立した明るい星として簡単に識別できます。

名前と文化的背景

「Procyon」はギリシャ語で「犬の前に昇る(before the dog)」を意味し、シリウス(いぬ座の大犬星)より先に東の空から昇ることに由来します。日本語では一般に「プロキオン」と呼ばれます。古くから季節の目印や航海・暦に利用されてきました。

補足(誤りの訂正)

- 「こぐま座」表記について:プロキオンはこぐま座ではなく、こいぬ座(Canis Minor)に属します。上段の元文中にある「こぐま座の」の表記は誤りです。

- 「最も近い隣人はリュイテン星で約1.12光年」について:この数値は正しくありません。プロキオンから1.12光年という距離にある恒星は確認されていません。プロキオンの近傍にある恒星も「数光年」単位で分布しており、隣接する恒星までの距離は経時的な三次元位置計測(視差と固有運動)に基づいて特定されます。

プロキオンはその近さと二重構成ゆえに、恒星物理学の多くの問いに答えるための重要な観測対象です。より詳細な数値(精密な質量・半径・公転要素・白色矮星の冷却年齢など)を知りたい場合は、最新の天文カタログや論文を参照してください。

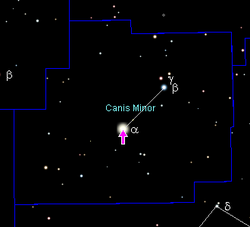

プロキオンの位置

質問と回答

Q: プロキオンとは何ですか?

A: プロキオンは、小犬座で最も明るい星で、プロキオンAという白い主系列星と、プロキオンBという暗い白色矮星からなる連星系です。

Q: プロキオンの視等級は何等級ですか?

A: プロキオンは0.34等星で、夜空で8番目に明るい星です。

Q: プロキオンの明るさの理由は何ですか?

A: プロキオンの明るさの理由は、本質的な明るさではなく、太陽に比較的近いからです。

Q: プロキオン A のスペクトル型は何ですか?

A: プロキオンAのスペクトル型は、F5 IV-Vです。

Q: プロキオンの距離はどのように計算されたのですか?

A: プロキオンの距離は、欧州宇宙機関(ESA)のヒッパルコス天体測定衛星によって決定されました。

Q: プロキオンの最接近星は何ですか?

A: プロキオンに最も近い星は、リューテン星で、約1.12光年(0.34パーセク)離れています。

Q: 冬の大三角形とは何ですか?

A: 冬の大三角は、3つの星で形成される三角形です: シリウス、ベテルギウス、プロキオンの3つの星が作る三角形で、冬空に見えます。

百科事典を検索する