プロキシマ・ケンタウリとは 最も近い赤色矮星の定義と特徴(距離4.22光年)

プロキシマ・ケンタウリを徹底解説 太陽から4.22光年で最も近い赤色矮星としての定義と物理特性 活動的なフレアや発見史と最新観測データをわかりやすく紹介

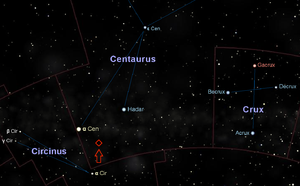

プロキシマ・ケンタウリは、ケンタウルス座α星系の一部と考えられる赤色矮星で、太陽からの距離は4.22光年(3.99×1013 km; 2.48×1013 mi)と最も近い恒星です。ケンタウルス座にある。

プロキシマ・ケンタウリは、1915年、南アフリカ共和国ヨハネスブルグのユニオン天文台長だったロバート・イネスによって、アルファ・ケンタウリと同じ固有運動であることが発見された。

1951年、ハーロウ・シャプレーはプロキシマ・ケンタウリをフレア星であると発表した。記録された写真によると、この星は約8%の確率で明るくなり、当時発見された中で最も活発なフレア星であることがわかった。

概要と基本特性

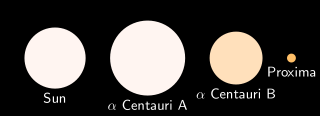

プロキシマ・ケンタウリは赤色矮星(スペクトル型はおおむね M5.5Ve とされる)で、質量や半径は太陽に比べて非常に小さいのが特徴です。主な物理量は観測や解析によって更新されますが、大まかな値は次の通りです。

- 距離:約4.22光年(約1.30パーセク)

- スペクトル型:M5.5Ve(赤色矮星、活動的)

- 質量:太陽質量の約0.12倍程度

- 半径:太陽半径の約0.15倍程度

- 光度:太陽のごく一部(およそ0.1%前後、観測によって報告値に幅あり)

- 見かけの等級(V):約11等台(肉眼では見えない)

アルファ・ケンタウリ系との関係

プロキシマはこれまでの観測からアルファ・ケンタウリA・B(連星系)と重力的に結びついている可能性が高いと考えられています。現在の三体系としての構造では、プロキシマはアルファ・ケンタウリABから数千〜数万天文単位離れて公転していると推定され、軌道周期は数十万年のオーダーになります。

惑星系(発見された惑星と候補)

近年の観測により、プロキシマの周りには少なくとも1つ、地球に類似した惑星候補が発見されています。

- プロキシマb(2016年発表):質量は地球の約1〜1.5倍(最低質量)と推定され、主星から約0.05天文単位の軌道を約11日で公転します。放射束は地球に近く、理論上は「ハビタブルゾーン(液体の水が存在し得る領域)」に位置します。ただし主星の強いフレア活動や高エネルギー放射は大気の保持や生物適合性に重大な影響を与える可能性があります。

- プロキシマc(候補):その後の観測で質量の大きな候補(ミニ・ネプチューン級)や長周期の信号が報告されていますが、確定には追加観測が必要です。

- さらに、ダストベルトや周辺物質の存在を示唆する観測結果もあり、系全体の形成史や惑星進化を理解する手がかりになっています。

フレア活動と居住可能性への影響

プロキシマは活発なフレア星で、時折大きなフレアを起こして短時間で光度や高エネルギー放射が増大します。1951年にハーロウ・シャプレーがフレア星として報告したのはその代表的な例です。フレアは惑星の大気を剥ぎ取ったり、表面の放射線環境を厳しくしたりするため、プロキシマbの居住可能性評価にはフレア頻度・強度、惑星の磁場や大気保護能力の検討が不可欠です。

観測史と命名

プロキシマ(Proxima)の名は「最も近い」を意味するラテン語に由来し、ロバート・イネスがアルファ・ケンタウリABに近接し、同じ固有運動を示す天体として1915年に見出したことから知られるようになりました。以降、視差測定やスペクトル解析、ドップラー分光法、アストロメトリ、電波・赤外線観測など多様な手法で詳細が調べられてきました。

今後の研究と意義

プロキシマ・ケンタウリは地球近傍における系外惑星研究の最重要ターゲットの一つです。近接性のため詳細な観測が比較的容易であり、将来的な直接撮像や大気の分光観測、さらには探査ミッションの候補地としても強い関心を集めています。特にプロキシマbの大気存在や組成、フレアに対する保護メカニズムの解明は、地球外生命探査の観点から重要です。

(注)この記事中の数値や候補天体の状態は、観測の進展により更新されることがあります。最新の研究成果や観測報告を参照してください。

プロキシマ・ケンタウリからの位置。

プロキシマ・ケンタウリからの位置。

特徴

赤色矮星は通常、肉眼で見るにはあまりにも暗く、つまり望遠鏡がなければ見ることができない。プロキシマ・ケンタウリの見かけの光度は11等だが、絶対光度は15.5等と非常に暗い。ケンタウルス座α星やB星から見ても、プロキシマは5等星にしか見えない。

プロキシマ・ケンタウリは、過去約3万2千年間、太陽に最も近い恒星であった。バーナード星が太陽に最接近するのは西暦11,700年頃で、約3.8光年の距離まで接近する。しかし、その時にはプロキシマ・ケンタウリはさらに太陽に近づいているため、最も近い星とはならない。

プロキシマ・ケンタウリ(右)の大きさを近傍星と比較したもの。

太陽系外惑星

2016年、欧州南天天文台によってプロキシマ・ケンタウリの周りに太陽系外惑星「プロキシマ・ケンタウリb(またはプロキシマb)」が発見された。ハビタブルゾーンに発見され、ESIは0.87と地球型と考えられている。地球に似ているとはいえ、プロキシマ・ケンタウリは強い太陽フレアと強い太陽風を放つため、惑星の大気の一部が剥ぎ取られ、地表での居住性が悪くなる可能性がある。

2016年10月、フランスの研究機関CNRSの科学者たちが、この惑星の表面には海があり、薄い大気が存在する可能性があると発言した。この考えが本当なのかどうかは不明です。

プロキシマ・ケンタウリの表面の印象 b. アルファ・ケンタウリ系は、空に2つの小さな星として見ることができる。

関連ページ

関連ページ

質問と回答

Q:プロキシマ・ケンタウリとは何ですか?

A:プロキシマ・ケンタウリは、ケンタウルス座α星の一部と考えられる赤色矮星で、太陽から4.22光年(3.99×1013 km; 2.48×1013 mi)の距離にある最も近い恒星です。

Q:プロキシマ・ケンタウリはどこにあるのですか?

A:ケンタウルス座にあります。

Q: プロキシマ・ケンタウリがアルファ・ケンタウリと同じ固有振動数を持つことを発見したのは誰ですか?

A:ロバート・イネスが南アフリカのヨハネスブルグにあるユニオン天文台の所長だった1915年に、プロキシマ・ケンタウリがアルファ・ケンタウリと同じ固有運動をしていることを発見しました。

Q:ハーロウ・シャプレーがプロキシマ・ケンタウリをフレア星と言ったのはいつですか?

A: 1951年にハーロウ・シャプレーがプロキシマ・ケンタウリはフレア星であると発言しています。

Q: プロキシマ・ケンタウリは、どれくらいの頻度で明るくなるのですか?

A: 記録写真によると、プロキシマ・ケントゥアリは約8%の確率で明るくなり、当時発見された中で最も活発なフレア星でした。

Q: プロキシマ・セントゥアリは、地球からどのくらい離れているのですか?

A: 地球から近接星までの距離は

百科事典を検索する