太陽フレアとは|原因・仕組み・観測方法と地球への影響、歴史

太陽フレアとは 原因と仕組みを図解で解説 観測方法やコロナ質量放出(CME)と電離層への影響、通信障害や歴史的観測例と最新研究を網羅

太陽フレアは、太陽の表面や大気で観測される突発的で強い明るい現象です。フレアは非常に大量のエネルギーを短時間で放出し、場合によっては最大で6×10^25ジュールのエネルギーに達すると推定されます。これは毎秒太陽から放出される総エネルギーの一部に相当し、約1億6000万メガトンのTNTに相当します。一連の大きな放出はしばしば続いて、巨大なコロナ質量放出(CME)を伴うことがあります。最初のフレア放出は高エネルギーの電子、イオン、原子の雲を太陽のコロナを通して宇宙空間に放出し、これらの粒子は一般に数十時間(通常1日か2日)で地球に到達します。太陽フレアに類する現象は他の恒星でも観測され、一般に恒星フレアと呼ばれます(例:現象、例えば)。

どの層に影響するか・放射の性質

太陽フレアは、光球や色球、コロナといった太陽の大気のほぼすべての層に影響を与えます。フレアは低周波の電波から高エネルギーのガンマ線まで幅広い波長の波長の電磁波を放出します。ただし、可視光に含まれるエネルギーは全体のごく一部であるため、ほとんどのフレアは裸眼では見えません(例外的に非常に大きなフレアは可視的に見えることもあります)。フレアの発生は主に黒点の周りに見られる活動領域と結びついています。

原因と仕組み(磁気リコネクション)

太陽フレアの主な原因は、コロナ中に蓄えられた磁気エネルギーの急激な解放です。太陽表面の運動や黒点の複雑な磁場配置により、コロナ磁場がねじれたり反転したりすると、磁力線の構造が不安定になり、磁気リコネクションが起こります。リコネクションによって磁場エネルギーが電気的なエネルギーや熱、粒子加速へと変換され、高温プラズマや高エネルギー粒子、幅広い波長の電磁放射が放出されます。CMEの発生とフレアは同じ現象の異なる表現であることもありますが、両者の因果関係(どちらが原因か)は個々の事象によって異なり、現在も研究が続いています。

分類と強度の目安

- 宇宙天気の標準では、X線観測(例:GOES衛星)に基づき、フレアはA、B、C、M、Xの5段階に分類されます。Aが最も小さく、Xが最も強いクラスです。各クラス内で数字が大きいほど強力です(例:X2はX1の2倍の強度)。

- 発生頻度は太陽活動周期(約11年)に依存し、活動極大期には大きなフレアが増え、極小期には稀になります。

- 小規模のフレアは日常的に多数発生しますが、大規模(Xクラスなど)はまれです。

観測方法と代表的な観測装置

太陽フレアは様々な波長で観測されるため、地上望遠鏡と宇宙望遠鏡の双方が用いられます。代表的な観測装置と方法:

- X線・紫外線モニタ:GOES衛星による軟X線観測はフレアの分類に使われます。フレア発生の即時監視に重要です(X線や紫外線観測)。

- 可視・Hα観測:地上の太陽望遠鏡で黒点やフレアの光学的変化を観測します。

- 極端紫外線(EUV)・X線イメージャ:SDO、SOHO、Hinode、RHESSIなどの宇宙機はフレアの高空間解像観測や粒子加速領域の研究に利用されます。

- 電波観測:フレアに伴う電波バーストを観測し、粒子放出やプラズマ状態を推定します。

- 粒子観測:太陽粒子(SEP:Solar Energetic Particles)の観測により、放出された高エネルギー電子やイオンの到達を追跡します(初期に放出される高エネルギー粒子は迅速に到達することがあります)。

地球への影響と具体例

太陽フレアやそれに伴うCME、太陽粒子の放出は地球の磁気圏・大気・人工物に対して様々な影響を及ぼします。

- 電離層変動:フレアで増加するX線や紫外線は電離層に変化をもたらし、無線や通信、航空機や船舶の高周波通信に短時間の途絶や減衰を引き起こします(レーダーなどが短時間のうちに途絶えることもある)。

- 衛星障害:高エネルギー粒子の増加は衛星の電子機器や太陽電池にダメージを与え、軌道上の放射線環境を悪化させます。

- 航行・航空への影響:極地方を通る航空路線では放射線被曝や通信障害のリスクが上昇し、運航経路の変更が行われることがあります。

- 誘導電流と電力網:地磁気嵐により地中や送電線に誘導電流が流れ、変圧器の損傷や大規模停電を引き起こすリスクがあります(歴史的な事例を下に示します)。

- オーロラの拡大:磁気嵐によりオーロラは低緯度地域でも観測されることがあります。

歴史的な主要事例

- 1859年:リチャード・クリストファー・キャリントンによる初の太陽フレア観測(「キャリントン事象」)。同時期に地磁気嵐と電信網障害、壮大なオーロラが記録されました。

- 1921年・1946年など:通信・電力設備への影響が記録された事象。

- 1989年:ケベック州大停電。強い磁気嵐が変圧器に誘導電流を生じさせ、広範囲の停電を引き起こしました。

- 2003年:「ハロウィン嵐」と呼ばれる一連の強力なフレア・CME群。人工衛星や航空通信、電力網に影響を与えました。

対策・予報・観測体制

近年は宇宙天気予報の整備が進み、各国の機関(例:NOAAのSWPCなど)がリアルタイム監視と警報を提供しています。主な対策:

- 衛星運用の回避運転や軌道・姿勢の調整、重要機器のシャットダウン。

- 地上の送電網や変圧器の保護対策(運用上の出力調整や装置の強化)。

- 航空路線調整や乗務員・乗客の被曝管理。

- 高緯度地域や宇宙機ミッションにおける追加の放射線防護。

- 長期的には、磁気シールドや電子機器の耐放射線設計など技術的対策の強化。

まとめと今後の課題

太陽フレアは短時間に大量のエネルギーを放出する現象であり、地球周辺環境や社会基盤に大きな影響を及ぼす可能性があります。観測技術・数値予報モデル・国際的な情報共有の強化が進められている一方で、フレアとCMEの関係解明や粒子放出の精密予測、インフラの耐性向上といった課題は残っています。観測装置の維持・拡充と研究の継続が、安全な社会運営のために重要です。

メディアを再生する 2011年6月7日にSDOが極紫外線で記録した太陽フレアとその隆起。

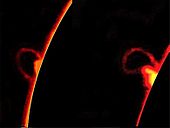

太陽フレア現象の2枚の連続写真。これらの写真では、フレアが目立つことをより分かりやすくするために、太陽の円盤を遮っています。

質問と回答

Q:太陽フレアとは何ですか?

A: 太陽フレアとは、太陽表面で観測される突然の輝きのことです。これは、太陽から毎秒放出される全エネルギーの約6分の1に相当し、TNT160,000,000メガトンに相当するもので、最大で6×1025ジュールのエネルギーが放出されます。

Q: 太陽フレアは大気にどのような影響を与えるのですか?

A: 太陽フレアは、光球、彩層、コロナなど、太陽大気のすべての層に影響を及ぼします。太陽フレアは、電波からガンマ線まで、あらゆる波長の電磁波を発生させます。また、太陽フレアによって放出されるX線や紫外線は、地球の電離層に影響を与えることもあります。

Q: 太陽フレアはどれくらいの頻度で発生するのですか?

A: 太陽フレアは、1日に数回発生する「活動型」と、1週間に数回発生する「静穏型」があります。通常、11年周期(太陽周期)で発生します。大きなフレア」は「小さなフレア」より少ないです。

Q: 太陽フレアを最初に観測したのは誰ですか?

A: 1859年にリチャード・クリストファー・キャリントンが、黒点群の中の小さな領域が明るくなるのを発見し、太陽フレアを観測したのが最初とされています。

Q: 恒星フレアは太陽フレアと似ていますか?

A: はい、恒星フレアは他の星でも観測されており、太陽フレアと同じような現象です。

Q:人間が自分の目で見ることはできるのですか?

A: いいえ、ほとんどのエネルギーが私たちの観測範囲外にあるため、特別な観測機器がない限り、ほとんどの現象は人間には見ることができません。

百科事典を検索する