ラデュラ(橈骨)とは — 軟体動物の口にある歯状キチン質リボン(例:イカ・巻貝)

ラデュラ(橈骨)は軟体動物の口にあるキチン質の歯状リボン。イカや巻貝、腹足類の餌の切断・摂食法、構造や役割を図解でわかりやすく解説。

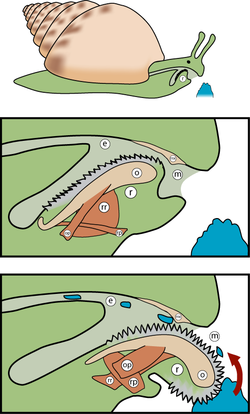

橈骨は、ほとんどの軟体動物の口の中にある歯のあるキチン質のリボンのようなものである。人間の舌に例えられるが、人間の舌とは異なり、食道に入る前に食べ物を切ったり咀嚼したりするのに使われる。

橈骨は二枚貝を除くすべての軟体動物に存在し、軟体動物にのみ存在する。例えば、腹足類は珪藻類などの微細な藻類を岩肌などの基質から削り取るために使用する。イカは獲物を切り刻むのに使う。

名称と位置づけ

本文で「橈骨」と記した部分は、一般にラテン語名のradula(ラデュラ、またはラジュラ)として知られ、日本語では「歯舌(しぜつ)」と呼ばれることが多い器官を指す。軟体動物に特有の器官で、二枚貝を除く多くのグループが持つ。外見は細長いキチン質の帯(リボン)で、数列の小さな歯(歯様突起)が並んでいる。

構造

- 歯の配列:中央の中央歯(rachidian/中央歯)とその両側の側歯、さらに外側に辺歯(marginal teeth)という形で列が構成される。種によって列数や形が大きく異なる。

- 支持器官:ラデュラ本体は筋肉性の支持体である「歯舌盤(オドントフォア、odontophore)」に支えられ、これが前方に押し出されることで摂食動作が行われる。

- 材料:主にキチンでできているが、種によっては歯が鉱物(例:褐鉄鉱=goethite や珪酸塩)で強化されることがあり、特に潮間帯で硬い藻類を削る種の歯は非常に耐久性が高い。

機能と摂食様式

ラデュラは「こすり取る」「削り取る」「切り裂く」など多様な摂食行動に用いられる。一般的な仕組みは以下の通りである。

- 歯舌盤が前方に突出し、ラデュラの歯列が基質や餌に接触して引き戻されることで、物理的に削る・刻む。

- 餌のタイプによって歯の形状が適応しており、藻類を削る種、軟体組織を切り裂く捕食者、穴を穿つ種などがある。

- 例外的な変化:イモガイ属(Conus)のように、ラデュラの歯が毒針のように変形して獲物に刺す仕組みを持つ種や、頭足類(イカやタコ)ではくちばしと組み合わせて用いる種がある。

成長と再生

ラデュラの歯は常に後方で新しく作られ、前方へと移動して使用され、摩耗した先端部は切り離されて失われるというベルトコンベアのような更新サイクルを持つ。したがって多くの種で歯は連続的に再生される。

分類学的・研究上の重要性

ラデュラの歯の形態や配列は種や系統群ごとに特徴的であるため、分類学的な手がかりとして広く用いられる。肉眼では小さくとも走査型電子顕微鏡(SEM)などで詳細に観察すると多くの形態的差異が確認でき、進化研究や機能形態学の重要な対象となっている。またラデュラそのものは化石としては残りにくいが、保存条件が良ければ化石記録に残ることもある。

例と特殊例

- 藻類を削る腹足類(例:ナミガイ類やランプ類)は堅牢な歯を持ち、岩から珪藻などを効率よくこそぎ取る。

- 肉食の腹足類や頭足類は、より鋭い歯やくちばしと組み合わせて獲物を分断する。イカのように獲物を切断する例がある。

- 二枚貝(二枚貝を)は濾過摂食へ適応したため通常ラデュラを欠く。

- 一部の寄生性や特殊な餌をとる群ではラデュラが減少・消失しているものもある。

まとめ

ラデュラ(歯舌、本文で「橈骨」と表現)は、軟体動物の多様な摂食戦略を支える主要な器官であり、形態の多様性と機能の適応は軟体動物の生態的成功に大きく寄与している。顕微鏡観察や材料解析により、歯の微細構造や強化機構(例:褐鉄鉱を含む硬化)が明らかになりつつあり、生物材料学やバイオミメティクスの観点からも注目されている。

ラデュラによる頬側腔の横断面図

百科事典を検索する