軟体動物とは|定義・特徴・生態・種類(約85,000種|貝・タコ・イカ)

軟体動物の定義・特徴・生態を一挙解説。貝・タコ・イカを含む約85,000種の多様性と生息域を図解・事例でわかりやすく紹介。

軟体動物は無脊椎動物の重要な動物門である。そのほとんどが海産である。沿岸部、つまり浅瀬に多く、約85,000種が生息し、海洋生物全体の23%を占める。また、淡水や陸上にも生息している。

軟体動物は非常に多様性に富んでいます。そのためか、英語にはこの門全体を表す単語がない。「進化論的に言えば、軟体動物はプラスチックの材料」。古代のライバルである腕足類よりもはるかに多様性に富んでいる。

ほとんどの軟体動物には殻があるが、蛸足類、ナメクジ類、ウミウシと呼ばれる腹足類など、殻を持たないグループもある。

定義と基本的な体の構造

軟体動物(Mollusca)は、柔らかい体を持つ動物群で、一般に次のような基本構造を備えます。

- 軟体(soft body):殻がある場合も中にあることが多く、主にタンパク質や炭酸カルシウムからなる。

- 足(muscular foot):移動や掘進に使われる筋肉の塊。貝では這う、二枚貝では砂に潜る、頭足類では吸盤による移動など用途が多様。

- 内臓塊(visceral mass):消化器や生殖器などが入る部分。

- マンテル(mantle):内臓塊を覆う薄い組織で、殻を作る分泌や呼吸器(鰓)・マンテル腔の形成に関与する。

- ラディュラ(radula):多くの軟体動物が持つ歯状構造で、摂食に用いる(例外あり:二枚貝などはラディュラを持たない)。

主な特徴・生態的な多様性

- 生息域の広さ:海洋が中心だが、淡水、陸上(陸貝)にも進出している。

- 栄養様式:草食、肉食、ろ過摂食、デトリタス食など多様。イカやタコは活発な捕食者、二枚貝はろ過摂食者、腹足類には藻を削る者や肉食性のものがいる。

- 防御・捕食戦略:殻による防御、迷彩、毒(例:コーンスネイルのコンオキシン等)、墨(タコ・イカ)、急速な泳ぎや高い知能(頭足類)など。

- 行動と知能:特に頭足類は高度な神経系と学習能力を持ち、道具使用や迷路学習などが観察される。

- 形態の変化:殻が大きく発達したもの(巻貝、二枚貝)、殻を内部に退化させたもの(イカの甲、コウイカの甲板)、殻を完全に失ったもの(ウミウシ、タコ)など多彩。

代表的な分類群(門内の主要な綱)と例

- 腹足類(Gastropoda):貝殻を持つ巻貝や、殻を失ったナメクジ・ウミウシを含む。例:カタツムリ、アサリ類の仲間もここに属する(分類の扱いにより異なるグルーピングあり)。

- 二枚貝(Bivalvia/Pelecypoda):左右対称の二枚の殻を持ち、ろ過摂食を行う。例:カキ、ホタテ、アサリ、ハマグリ。

- 頭足類(Cephalopoda):高度に発達した脳と眼、吸盤を持つ。例:タコ、イカ、オウムガイ、コウイカ。知能や運動能力が高い。

- 多板類(Polyplacophora):背中に多数の板状殻を持つチョコ貝(シャミセンガイ)など。

- 有顎目(Scaphopoda):筒状の殻を持つ象牙貝(ツノガイ類)など、砂中生活者。

生殖・発生・生活史

- 生殖様式:多くは性別が分かれる(雌雄異体)だが、同時雌雄(雌雄同体)の種も存在する。受精は体外受精が一般的なグループもあれば、体内受精や複雑な交尾行動を行うものもある(タコ、イカなど)。

- 発生段階:軟体動物の多くはプランクトン性の幼生段階を持ち、トロコフォア幼生やベリジャー幼生を経る。これにより分散能力が高まる。

生態系での役割

軟体動物は生態系サービスの提供者として重要です。主な役割:

- ろ過者として水質浄化(二枚貝)

- 基礎生産者や一次消費者の制御(腹足類の藻類摂食など)

- 捕食者として食物網の上位を占める(頭足類)

- 生息環境の改変者(ホタテやカキの礁形成など)

- 環境指標生物(重金属汚染や水質変化を反映する)

人間との関係(利用と影響)

- 食用:アサリ、ホタテ、カキ、イカ、タコなど世界中で重要な水産資源。

- 真珠や工芸品:真珠(アコヤガイ等)や貝殻を使った装飾品、骨格(コウイカの甲など)は工芸・工業素材として利用される。

- 研究・生物学的価値:頭足類は神経生物学や行動学の研究対象、コーンスネイルの毒は医薬品の開発に利用される。

脅威と保全

軟体動物は以下のような脅威にさらされています。

- 乱獲・過剰漁獲(食用貝、頭足類など)

- 生息地の破壊(干潟埋立て、密漁、漁業開発)

- 海洋酸性化:殻を作る能力への影響が懸念される

- 水質汚染(有害藻類や重金属)

- 外来種の導入による競合や捕食

保全には資源管理、保護区域の設定、持続可能な漁業、環境モニタリングが重要です。

進化と化石記録

軟体動物は古生代に遡る豊富な化石記録を持ち、形態の多様化は早期から進んでいました。殻は化石として保存されやすく、古生物学の研究に重要な役割を果たします。一方で、一部のグループ(軟体部のみの生物)は化石化しにくく、系統や進化の詳細はまだ研究が続いています。

まとめ

軟体動物は約85,000種に及ぶ多様な門で、海洋を中心に淡水や陸上にも広く分布する。形態・生態・行動は非常に多様で、生態系や人間社会にとって重要な役割を果たす一方、環境変化や人為的影響により保全が求められている。

タカラガイのCypraea 。知られている軟体動物の種の約8割は腹足類である。

多様性

また、多くの軟体動物は淡水域や陸上域に生息している。大きさや解剖学的構造だけでなく、行動や生息地も非常に多様である。

この門は通常9〜10の分類群に分けられるが、そのうち2つは完全に絶滅している。イカ、イカ、タコなどの頭足類の軟体動物は、無脊椎動物の中で最も神経学的に発達しており、優れた脳と複雑な行動を持っている。ダイオウイカとコロッサルイカのいずれかが、知られている無脊椎動物の中で最大の種である。腹足類(カタツムリとナメクジ)は、分類された種数では圧倒的に多く、軟体動物全体の80%を占めている。軟体動物を科学的に研究することを「軟体動物学」という。

主な機能

現代の軟体動物を特徴づける最も普遍的な3つの特徴がある。

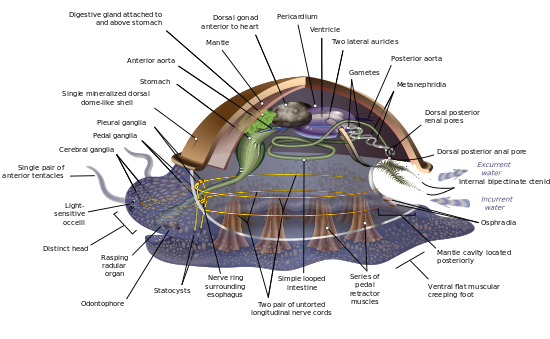

これら以外の軟体動物は非常に種類が多いので、多くの教科書では「仮想祖先軟体動物」を使ってまとめている(下図参照)。これは、タンパク質とキチンを炭酸カルシウムで補強した「リンペットのような」殻が一枚上に乗っている。上面全体を覆う外套膜から分泌される。下面は筋肉質の「足」1本からなる。

軟体動物の摂食システムは、まず「舌」である橈骨をかき分けることから始まる。複雑な消化システムは、粘液と繊毛と呼ばれる微細な筋力による「毛」を利用する。一般的な軟体動物には2対の神経索があり、二枚貝では3対ある。脳がある種は、食道の周りを回っている。ほとんどの軟体動物は目を持ち、化学物質、振動、触覚を感知するセンサーを持っている。生殖システムは外部受精によるものが最もシンプルだが、より複雑なバリエーションもある。卵を産み、そこからトロコフォア幼生、より複雑なベリガー幼生、ミニチュア成虫が生まれる。

軟体動物の特徴として、同じ器官を複数の機能で使い分けることが挙げられる。例えば、心臓や腎臓は生殖器系の重要な部分であり、循環器系や排泄器系でもある。二枚貝の場合、エラは「呼吸」と同時に外套腔内に水流を作り出し、排泄と生殖に重要な働きをしている。生殖の際、相手に合わせて性別を変えることがある。

5億4100万年前から4億8540万年前のカンブリア紀に、腹足類、頭足類、二枚貝が出現したことを示す良い証拠が存在します。それ以前は、軟体動物の祖先であるLophotrochozoaから軟体動物が出現した進化の歴史はまだ明らかではない。

また、軟体動物は人間にとって危険な生物であり、害虫であることもあります。ヒョウモンダコに噛まれると命にかかわることが多く、タコ・アポリョンに噛まれると1ヶ月以上炎症が続くことがある。また、熱帯産の大型のコーンシェルに刺されると命を落とすことがあり、その毒は神経学的研究の重要なツールとなっている。住血吸虫症(ビルハルジア、ビルジオン、カタツムリ熱とも呼ばれる)は、水カタツムリを宿主として人間に感染し、約2億人が罹患しています。また、カタツムリやナメクジは深刻な農業害虫となる可能性があり、偶然または意図的に新しい環境にカタツムリの種を持ち込むことにより、一部の生態系に深刻なダメージを与えているものもあります。

"一般化した軟体動物"

軟体動物には実にさまざまな形があるため、多くの教科書は軟体動物門で最も一般的な特徴を示すために、アーキモルス、仮説的一般化軟体動物、仮説的祖先軟体動物(HAM)と呼ばれるものを説明することから軟体動物解剖の話題を始めている。この絵は、どちらかというと現代の単殻類に似ている。ごく初期の軟体動物に似ているのではないかという意見もある。

一般的な軟体動物は両側対称で、上部に「リンペット」のような1枚の殻を持つ。殻は上面を覆う外套膜から分泌される。下面は1本の筋肉質の「足」で構成されている。内臓塊(visceropallium)は、軟体動物で筋肉のない代謝領域である。体内器官を含む。

仮想的な祖先の軟体動物の解剖図

分類

軟体動物のクラス。

- 軟体動物:生きているものは殻がない

- 二枚貝:ほとんどの貝類;アサリ、カキ、ホタテ、ムール貝

- 頭足類。イカ、タコ

- 腹足類:ツブ貝、リンペイ、カタツムリ、ナメクジ、ウミウシ

- ヘルシオネロイダ参照

- 単板動物門:帽子のような殻を持つ軟体動物

- ポリプラコフォラ(Polyplacophora)。キトン類

- Rostroconchia:絶滅したグループ

- スカフォポダ:牙のある貝類

ヘルシオネロイダ

化石分類群であるHelcionelloidaは腹足類に属さないことが明らかになった。現在では軟体動物門の独立したクラスとなっている。これまでBouchet & Rocroiによって「古生代の不確かな軟体動物」として扱われてきたHelcionelloidaの分類をParkhaev (2006, 2007)が作成した。

用途

百科事典を検索する