相対年代測定とは:地質学・考古学での定義と主要手法

相対年代測定の基礎と地質学・考古学で使われる主要手法を分かりやすく解説、層序や生物層序、事例で差を理解。

相対年代測定は、過去の出来事や堆積層、遺物などの相対的な順序を決めるための年代学の手法です。これは、ある物体や出来事を他の物体や出来事と比較したり、その物体や出来事が発見された環境や状況から手がかりを得て年代を推定する考え方に基づきます。相対年代測定は直接的にカレンダー年(絶対年代)を与えるものではありませんが、出来事の先後関係や層位(地層の上下関係)を明らかにする点で極めて重要です。年代学の一種として、地質学では、岩石や表層の堆積物、化石や岩相を使って、ある層の序列と別の層の序列を相関させることが行われます。20世紀初頭にラジオメトリック年代測定法が確立される以前、考古学者や地質学者は主に相対年代測定を用いて地層や遺物の年代関係を判断していました。

一方でラジオメトリックや年輪年代法のような手法は、カレンダー年に結びつく絶対年代を与えます。相対年代測定は、一連の出来事がいつ発生したかという具体的な年を与えるのではなく、出来事が発生した順番(先行か後続か)を決定するために用いられます。それでも、相対年代測定は地層や遺跡の形成過程を理解するうえで欠かせない手段であり、特に生層序(化石による層序)は古生物学の分野で広く使われ、局所的には非常に高い精度で層の対応を取ることができます。例えば、重ね合わせの法則は、堆積環境で通常は古い層が新しい層の下に位置することを示し、17世紀のニコラウス・ステノ以来、地質学的な層序解釈の基礎となってきました。

主な原則

- 重ね合わせの法則(Superposition):未変形の堆積層では下位の層ほど古い。

- 原始水平性(Original Horizontality):堆積物は当初ほぼ水平に堆積するという仮定。

- 連続性の原則(Lateral Continuity):堆積層は堆積後に断裂しない限り横方向にも連続すると考えられる。

- 交差関係(Cross-cutting relationships):割れ目や岩脈、侵食面がある場合、それらを引き起こした現象は被切断体より新しい。

- 包含(Inclusions):ある堆積物中に含まれる破片は、含んでいる堆積物よりも古い。

- 生層序の法則(Faunal Succession):化石群集は地質時代を通じて変化し、その順序は世界的に比較可能である。

代表的な相対年代測定法

- 層序学(Stratigraphy):地層の上下関係や隔離面(不整合)を調べて順序を決める基本的手法。

- 生層序学(Biostratigraphy):化石の種類や出現・消失の順序を用いる。広域相関に有効。

- 岩相・鉱物学的相関(Lithostratigraphy / Chemostratigraphy):岩石の組成や特徴、化学的指紋を比較して層を結び付ける。

- 古地磁気(Magnetostratigraphy):地磁気の逆転記録を利用して層序を照合する方法(基準時間表と照合すると相対→絶対へ近づく)。

- テフラ(火山灰)層序(Tephrochronology):火山灰層をマーカー層として同時性を示す。層中での相対関係を与え、化学組成や鉱物で地域間の同定が可能。

- 系統型式学・配列法(Seriation / Typology):考古学で遺物の形態変化や出現頻度の変化を基に順序を決める。

- 年縞(Varve)や堆積周期:年ごとの堆積パターンを数えて層の相対順序を示すことができる(連続性がある場合)。

考古学での応用

考古学では、遺跡の発掘記録(文脈、層位、遺物の位置関係)を細かく記録し、遺構や遺物の先後関係を決定します。代表的手法には以下があります:

- 層位学的発掘(Stratigraphic excavation):各層や機能的分岐を層序図として記録。

- 型式学(Typology)と配列法(Seriation):遺物の形態や装飾の変化を時間的に並べる。

- 交差照合(Cross-dating):地域間で共通する遺物や層位を手がかりに年代関係を結びつける。

利点と限界

- 利点:費用が比較的低く、広域の相関が可能。地層形成や文化変化の順序を理解するのに適している。放射年代測定が不可能な試料にも適用できる。

- 限界:絶対年が分からない(暦年は得られない)。生層序は種が地域的に同時に出現・消失しない場合(時差=diachrony)があり誤差を生む。撹乱(生物撹乱、侵食、地殻変動、層の倒立)や再堆積(reworking)があると誤った順序を導く危険がある。

歴史的背景と実例

相対年代測定の原理は古く、17世紀のニコラウス・ステノ(N. Steno)が提唱した重ね合わせの法則や原始水平性の考え方がその出発点です。その後、19世紀にはウィリアム・スミス(William Smith)が化石群集の層序的変化を利用して広域にわたる地層の対応関係を示し、地質学的な相対年代決定が急速に発展しました。20世紀に入ると放射年代測定法が導入され、相対年代と絶対年代を組み合わせることでより精密な年代枠組みが得られるようになりました。

実務上の注意点

- フィールドでの詳細な層序記録(剖面図、層厚、堆積環境の記録)を残すこと。

- 複数の相対手法(生層序+岩相+古地磁気など)を併用して相互検証すること。

- 可能ならば相対年代を得た層や遺物から試料を採取し、放射年代測定などの絶対年代法で較正(キャリブレーション)すること。

- 撹乱や再堆積の兆候(不整合面、包含物、異常な化石分布など)には特に注意すること。

まとめると、相対年代測定は地質学・考古学において出来事や層の先後関係を明確にする基本的かつ強力な手法です。単独で用いる限界はありますが、他の手法と併用することで堅牢な年代モデルが構築できます。

ハンブルクでの発掘調査。層(地層)の色が違う。

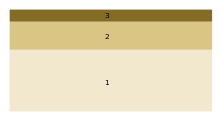

重ね合わせの原理。下にはるかにある層は、上にあるものよりも古いです。これは、レイヤー1がレイヤー2と3の両方よりも古いことを意味します。

質問と回答

Q: 相対年代測定とは何ですか?

A: 相対年代測定法とは、過去の出来事を他の出来事と比較したり、環境や状況的な手がかりを利用して、相対的な順序を決定するために用いられる地質年代学的手法です。

Q: 相対年代測定と放射年代測定の違いは何ですか?

A: 相対年代測定と放射年代測定の違いは、前者は事象の順序を決定することしかできず、後者は物体や事象の絶対年代を決定することができるということです。

Q: 地質学で、ある層序列と別の層序列を相関させるためには、何を使えばよいのでしょうか?

A: 岩石や表層堆積物、化石、岩石学的性質などが、ある層序列と別の層序列との関連付けに使われます。

Q: 放射性物質による年代測定が発見される以前は、考古学者や地質学者は何を使って物質の年代を決定していたのでしょうか?

A: 放射性物質による年代測定が発見される以前は、考古学者や地質学者は相対年代測定法を用いて、物質の年代を決定していました。

Q: ステンノの重ね合わせの法則とは何ですか?

A: ステノの重ね合わせの法則は、古い層は新しい層よりも遺跡の奥深くにあることを意味します。

Q: 古生物学で推奨される相対年代測定法とは何ですか?

A: 古生物学における相対年代測定は、他の方法よりも正確であると考えられているため、生層序学が推奨されています。

Q: 相対年代測定は、ある物体や事象の絶対年代を決定することができますか?

A: いいえ。相対年代測定は、一連の出来事がいつ起こったかではなく、起こった順番を決定することができるだけです。

百科事典を検索する