スタグフレーションとは:定義・原因・影響・歴史と対策

スタグフレーションの定義・原因・影響・歴史(1970年代事例)と対策をわかりやすく解説。コストプッシュや供給不足、政策ジレンマと具体的対応策を紹介。

経済学では、生産の伸びがほとんどないにもかかわらず、インフレ率が高く、失業率が高い状態をスタグフレーションという。一般に、実質的な生産・雇用の停滞(成長率低下)と物価上昇(インフレ)が同時に進行する状況を指す。従来の一部のマクロ経済理論、特にケインズ派の議論では、インフレと景気後退は同時に起こりにくいと考えられていたため、スタグフレーションは「ありえない状況」とみなされてきた時期がある。

定義と特徴

スタグフレーションは次の3点が揃うことが典型的である。

- 実質経済成長率の低下やゼロ成長(停滞)

- インフレ率の上昇(持続的な物価上昇)

- 高い失業率

この組合せは、インフレ率を抑える政策が失業を一段と悪化させるなど、政策運営にジレンマをもたらす。短期的なトレードオフを示すとされるフィリップス曲線だけでは説明が難しい現象である。

原因(発生メカニズム)

スタグフレーションは単一の原因で起こるわけではなく、複数の要因が重なって発生することが多い。典型的な要因には次のものがある。

- 供給ショック(代表例:原油ショック) — 生産コストが急上昇すると、企業は製品価格を引き上げることでコストを転嫁し、同時に生産を縮小することがある。

- コストプッシュ(賃金や原材料価格の上昇) — ある品目・資源の生産にかかるコストが高まると、価格が上昇し、それが広く波及する。結果として経済全体の物価水準が上昇する一方、利益や投資が圧迫される。

- 期待インフレの悪化 — 家計・企業が将来のインフレを予想して賃金や価格を先取りすると、インフレ圧力が自己実現的に高まる。

- 構造的要因や需要低迷 — 生産性の低下、産業構造の変化、国際競争力の低下などにより供給能力が落ち込む一方で、政策対応が適切でないと失業が長期化する。

経済の中で「物を作る人が少なくなっている間に物のコストが上がり始める」というように、供給側の停滞と価格上昇が同時に起きると、失業率が上がるという悪循環になりやすい。さらに、投資意欲が低下すると、企業に対する投資が落ち込み、景気回復の見通しが立ちにくくなるため、失業の悪化が続くことがある(原文の表現に沿って:する可能性が低くなる)。このような複合的な要因の重なりが、長期化しやすいスタグフレーションを生む。

影響

スタグフレーションは家計・企業・政府に幅広い悪影響を及ぼす。

- 家計:実質所得が目減りしやすく、生活水準の低下や社会的不満が高まる。

- 企業:コスト増と需要低迷で収益が悪化し、投資抑制と雇用削減が進む。

- 失業:高止まりする失業は長期失業者の増加を招き、人的資本の劣化をもたらす。

- 政策の難易度上昇:インフレ抑制(金融引締め)を行えば成長・雇用がさらに悪化し、景気刺激を行えばインフレが加速する恐れがある。

- 政治的影響:民意の不満が強まり、政策の正当性や政権の安定性が揺らぐことがある。実務上はミザリー指数(失業率+インフレ率)が政治評価の目安に使われることがある。

(参考)ミザリー指数という政治的な指標は、失業率にインフレ率を足して得られる。

歴史的経緯と代表例

スタグフレーションが広く認識されるようになったのは、1970年代のオイルショック期である。原油価格の急上昇が世界的な生産コストを押し上げ、同時に景気後退を招いたことで、多くの先進国が高インフレと高失業を同時に経験した。

この言葉は一般的に、1965年に議会での演説でこの言葉を造語したことに起因しています。なお、一部でこの人物を首相と誤記することがあるが、初出に関する議論や表現の違いは存在する。いずれにせよ、1970年代の事例がスタグフレーションの研究と政策論争を大きく進展させた。

また、ケインズ自身は「スタグフレーション」という語を使ってはいなかったが、彼の一部の分析は当時の状況に関係する概念を含んでいる。第二次世界大戦末期から1970年代後半まで支配的だったケインズのマクロ経済理論では、インフレと景気後退は互いに排他的と考えられることが多く、これが1970年代の経験と整合しなかったため、理論的な見直しが進んだ。

政策対応(対策)

スタグフレーションに対する有効な対応は一つではなく、状況に応じた組み合わせが求められる。代表的な政策手段は次の通りである。

- 金融政策(インフレ抑制):中央銀行による利上げや金融引締めでインフレ期待を抑える。ただし急激な引締めは景気を一層冷やすため、慎重な運用と明確なコミュニケーションが必要。

- 供給側改革(構造改革):労働市場改革、生産性向上、規制緩和、技術投資の促進などで潜在成長率を高め、長期的な停滞を解消する。

- 財政政策の工夫:一律の財政拡大はインフレを刺激する恐れがあるため、成長を支える投資(インフラ、教育、研究開発)に重点を置くことが重要。

- 価格・賃金政策(所得政策):一時的に価格・賃金の調整や補助を行うことが検討されるが、長期的には市場メカニズムとのバランスを取る必要がある。

- 安全網の強化:失業保険や再就職支援、職業訓練などで長期失業の悪影響を緩和する。

1970年代の対応例としては、インフレ抑制のための強い金融引締め(例:米国での利上げ)が長期的にインフレ期待を抑えた一方で、短期的には深刻な景気収縮を招いたことが知られている。近年の教訓としては、インフレ期待の管理と供給制約の是正を両輪で進めることが重要とされる。

まとめ

スタグフレーションは、成長の停滞と高インフレ・高失業が同時に進行する複合的な現象であり、政策運営に深刻なジレンマをもたらす。適切な対応は短期的な対症療法と中長期的な供給側改革を組み合わせることであり、期待形成のコントロールと構造改善の両方が不可欠である。

(注)本文中の各種用語や理論について、さらに詳しく学ぶ場合は、それぞれの専門的文献や公的統計、中央銀行・財務当局の報告書を参照されたい。

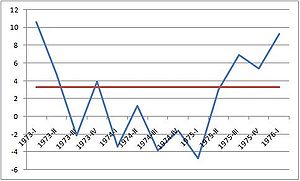

実質国内総生産(GDP)の前期比増減率 出典:経済分析局経済分析局

1970年代不況

1973-75年の景気後退、または1970年代の景気後退は、1970年代に欧米諸国の多くで起きた経済の停滞期であり、第二次世界大戦後の一般的な好景気に終止符を打った。それは高い失業が高いインフレと一致したスタグフレーションであるように多くの前の不況と異なった。

質問と回答

Q:スタグフレーションとは何ですか?

A:スタグフレーションとは、経済用語で、生産がほとんど伸びないのに、インフレや失業率が高い状況を指す言葉です。

Q: 「スタグフレーション」という言葉は誰が作ったのか?

A:「スタグフレーション」という言葉は、1970年に大蔵大臣に就任したイギリスの政治家、イアン・マクロードによって作られました。

Q:スタグフレーションは経済政策にどのような影響を与えるのか?

A: スタグフレーションは、経済政策にジレンマをもたらします。インフレ率を下げるための政策が失業率を悪化させる可能性があり、またその逆も然りです。

Q: ケインズ経済学はスタグフレーションについてどう考えていたのか?

A: ケインズ経済学では、インフレと景気後退は相互に排他的であり、両者の関係はフィリップス曲線で表されると考えられていました。

Q:スタグフレーションはどうすれば止められるのか?

A: 一度始まったスタグフレーションを止めるのは、非常にコストがかかり、困難である。企業への投資拡大や物価の引き下げなど、政治的な措置が必要です。

Q:スタグフレーションの原因は何ですか?

A: スタグフレーションは、生産コストの上昇による物価上昇、生産品目の減少による生産人員の減少、賃金や税金の増加による物価上昇などのコストプッシュ要因などの複合的な要因によって引き起こされます。

百科事典を検索する