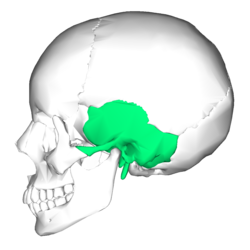

側頭骨とは:解剖学的構造・機能と内耳保護、哺乳類の比較

側頭骨の解剖学・機能、内耳保護の仕組みと哺乳類間の違いを図解でわかりやすく解説。聴覚構造や臨床的意義も網羅。

側頭骨は、頭蓋骨の側面と底面に位置する大きな骨で、内耳の構造を保護するだけでなく、顔面の筋や顎関節の支持、聴覚・平衡器官周辺の骨性構造を形成する役割を持ちます。外側から見て鱗状部(鱗状部)、鼓室部(鼓室部)、乳様突起(乳様突起)、岩様部(岩様部)という主要な部分に分けられ、それぞれに固有の解剖学的特徴と機能があります。

構造と主要部位

- 鱗状部(Squamous part):側頭骨の外側面を作る薄い板状の部分で、側頭筋の付着や頭蓋縫合に関係します。

- 鼓室部(Tympanic part):外耳道の一部を形成し、中耳腔(鼓室)に関係する領域です。鼓室は耳小骨(槌骨・砧骨・鐙骨)を収めます。

- 乳様突起(Mastoid process):後下方に突出する多孔性の突起で、乳様細胞という空洞を持ち、感染(乳様突起炎)の臨床的関心点です。

- 岩様部(Petrous part):非常に硬く内耳(蝸牛・半規管)を収める部分。内耳を保護するとともに、内頸動脈が通る頸動脈管や内耳道(内耳神経の通路)など重要な孔・管を含みます。

神経・血管との関係

側頭骨の内部や周囲には多くの重要な神経や血管が走行します。特に、顔面神経(VII)と内耳神経(VIII)は岩様部の内耳道や顔面神経管を通過しており、これらの走行は側頭骨の解剖学的変異に影響を受けます。加えて、舌咽神経(IX)、迷走神経(X)、副神経(XI)は側頭骨と後頭骨の境界にある頸静脈孔を通り、内頸動脈は岩様部の頸動脈管を通過します。したがって、側頭骨の病変や外傷は聴覚や顔面運動、さらには脳へ行き来する主要な血管や神経の機能に重大な影響を及ぼす可能性があります。

元の記述:下位7つの脳神経は、側頭骨の内側に沿って動いています。また、脳を行き来する主な血管も側頭骨の内側に沿って動いています。

哺乳類間の比較

側頭骨はすべての哺乳類で同じではありません。有袋類では、側頭骨に由来する骨性の保護構造が小さい、あるいは不完全で、内耳が完全な骨囲いで覆われないことが多いとされます。一方、胎盤類では聴牛と呼ばれる骨性の嚢(英: auditory bulla、日本語では耳嚢や鼓室隆起と呼ばれることがある)が発達している種が多く、内耳の保護や音響特性の調整に寄与します。単孔類(カモノハシなど)や有袋類、胎盤類で側頭骨の構造や起源が異なり、進化的・機能的多様性が見られます。

臨床的意義と病態

- 側頭骨骨折は内耳や顔面神経を損傷し、難聴、めまい、顔面麻痺、髄液漏(髄液鼻漏・耳漏)などを引き起こすことがあります。

- 中耳炎の波及による乳様突起炎、慢性中耳炎は乳様部の骨に波及するため手術(乳突切開術・鼓室形成術)が必要になることがあります。

- 側頭骨を介して行う手術(乳様切除、人工内耳埋め込み術など)は解剖学的知識が不可欠で、個体差や異常を術前画像で評価する必要があります。

まとめると、側頭骨は内耳を物理的に保護するだけでなく、聴覚・平衡・顔面神経機能、脳へ行き来する血管との関係など多面的に重要な骨であり、種による形態差も大きい部位です。

側頭骨の位置

百科事典を検索する