ダーウィン『ビーグル号航海記』とは:概要と進化論形成への影響

ダーウィン『ビーグル号航海記』の概要と進化論形成への影響を、航海記録・観察・ガラパゴスの発見を交えて分かりやすく解説。

The Voyage of the Beagleは、チャールズ・ダーウィンが著した旅行記兼科学記録の通称で、最初は1839年に『日誌と備考』の題で刊行されました。HMSビーグル号の第2回調査遠征(艦長はロバート・フィッツロイ、記載ではR.N.)は1831年12月27日、プリマス海峡を出港して始まり、当初予定の2年を大きく超えてほぼ5年に及び、ビーグル号は1836年10月2日に帰還しました。

航海の経過とダーウィンの調査

航海中、ダーウィンは海上よりも陸上での調査に多くの時間を費やしました(陸上で約3年3ヶ月、海上で約18ヶ月)。船は各地で彼を下ろし、任務を終えた後に再び迎えに来るという形で、南アメリカ沿岸、フォークランド諸島、ガラパゴス諸島など多様な地域を訪れました。現地での詳細な観察・採集活動は、地質学的調査(例:アンデス山中での海洋貝殻の発見や地盤の隆起の記録)や、サンゴ礁の形成に関する観察(後にサンゴ環礁の生成を説明する潜没説の確立に寄与)などを含みます。

記述の二面性:旅行記としての魅力と科学的資料としての価値

『ビーグル号航海記』は、鮮やかで読みやすい旅行記としての魅力を持つ一方、同時に詳細なフィールドジャーナルとしても重要です。本文には生物学、地質学、人類学などが包含されており、現地で採集した標本や化石、地層や生息環境の観察が克明に記録されています。ダーウィンは当時のヨーロッパ列強が進めていた探検と測量の時代にあって、各地の自然史を科学的に記録しました。章の配列は必ずしも航海日付順ではなく、地理的・場所別にわかりやすく編まれています。

観察から理論へ:進化論形成への影響

航海中および航海後のダーウィンのメモや書簡には、当時はまだ解けなかった疑問や仮説の断片が残されています。植物・動物・岩石・化石の観察を重ねる中で、帰国後に彼の頭に徐々に浮かび上がった考えが、やがて自然淘汰による進化の概念へと発展していきました。実際、1845年の第2版にはその示唆がいくつか含まれており、さらに帰国から間もない1837年7月には、ダーウィンは秘密の「転化」ノート(ノート「B」)を開いて自らの考察を体系化し始めています。

特にガラパゴス諸島での観察は重要でしたが、彼は後にいくつかの標本についてどの島で採取されたかを正確に記録していなかったことを重大な過失と認めました。それでも諸島ごとに異なる固有種が多いことに注目したことが、地理的種分化(種が地理的隔離に起因して分化するという考え)の形成に寄与しました。また、彼が南米で見た化石哺乳類や、アンデスでの地殻変動に関する観察は、地質学者チャールズ・ライエルらの影響を受けつつも、自身の進化論的思考の土台になりました。

出版後の反響と歴史的意義

『日誌と備考』は一般向けの旅行記としても人気を博し、読者の興味を引く豊富な描写と科学的観察を兼ね備えていました。ダーウィンは採集した標本をイギリスの専門家たちに送り、同時代の博物学者や地質学者との連絡を通じて知見を深めました(例えば、ジョン・スティーブンス・ヘンスローらの助けを得て標本の扱いが進められました)。その後の数年で彼は1842年のスケッチ、1844年の短い論考を経て、最終的に1859年に『種の起源』を発表し、本人のビーグル航海で得た膨大な観察資料が進化論の根拠の一部となりました。

総じて、『The Voyage of the Beagle(『日誌と備考』)』は旅行記としての価値に加え、近代生物学と地質学の発展に大きな影響を与えた重要な一次資料であり、ダーウィンの科学的思考が具体的に形になっていく過程を追える記録として今なお高く評価されています。

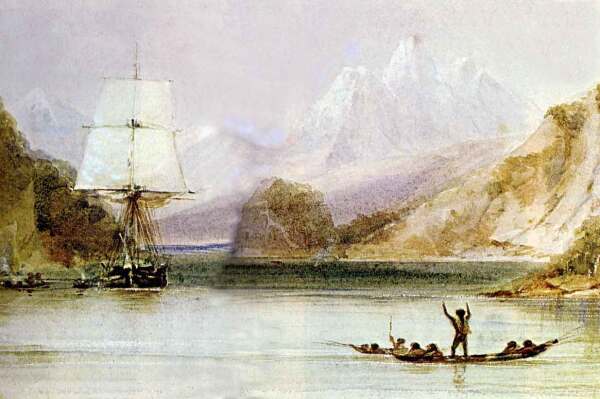

HMSビーグルのドラフツマン、コンラッド・マーテンスによる水彩画。ティエラデルフエゴの調査中に描かれたこの絵には、ビーグル号が先住民のフエギ人に歓迎されている様子が描かれている。

質問と回答

Q:チャールズ・ダーウィンの本のタイトルは何ですか?

A:『ビーグル号航海記』です。

Q:この本が最初に出版されたのはいつですか?

A: 1839.

Q: ビーグル号はどのような探検に乗り出したのでしょうか?

A:調査探検です。

Q: 探検は何年続いたか?

A: 約5年間です。

Q:ダーウィンの著書はどのようなテーマを扱っているか?

A:生物学、地質学、人類学です。

Q: ダーウィンは航海中にどのような失敗をし、後で気づいたか?

A: ガラパゴス諸島の標本がどの島で発見されたかを記録していなかった。

Q: ダーウィンが秘密の「転生」ノートを開いたのはいつですか?

A: 1837年7月、ビーグル号がイギリスに帰ってから1年も経たないうちにです。

百科事典を検索する