トゥトメス2世(トトの子)—エジプト第18王朝の第4代ファラオ(在位 紀元前1493–1479年)

トゥトメス2世(第18王朝第4代、在位 紀元前1493–1479)。治世・建築業績、ハトシェプストとの関係、デイル・エル・バハリでの遺体発見を写真付きで詳述。

トゥトメス2世(Thutmosis、またはTuthmosis II、トトの子という意味)は、エジプト第18王朝の第4代ファラオである。一般に紀元前1493年から紀元前1479年ごろまで統治したとされるが、在位年数については資料によって多少の差異があり、実際の在位期間については学界で議論が残る。トゥトメス2世は小規模な建築事業やいくつかの軍事遠征を行った記録があり、やがて王妃で後に摂政・共同統治者、さらに女王として台頭するハトシェプストの影響下にあったと考えられている。

出自と家族

トゥトメス2世は先代トゥトメス1世の息子とされるが、母方や出生に関する詳細は不明な点が多い。王家内の婚姻関係により、彼はしばしば近親婚によって正統性を保持した。最も有名な配偶者はハトシェプストで、彼女は後に強力な政治的実権を握り、長期間共同統治または実権掌握を行った。王位継承では、後に有力な軍事王となるトゥトメス3世が登場するが、彼は主に側室の子として知られる。

治世と軍事

トゥトメス2世の治世は、記録上は比較的平穏で短期間とされ、小規模ながらヌビア方面や北部の国境地域での軍事行動が行われたと伝えられる。これらは大規模な征服戦争というよりも、国境警備や反乱鎮圧に近い性格のものであった可能性が高い。王自らが前線で指揮をとったか、あるいは側近に軍務を委ねたかについては不確実だが、軍事的成功を誇示するような大きな記念碑は少ない。

建築事業と遺物

トゥトメス2世は大規模なモニュメント建設を行わなかったが、カルナック神殿をはじめとする既存の宗教施設への小規模な増築や奉献碑を残している。特にアメン神殿の一部に寄与した記録や、王名を刻んだ小さな礼拝所・碑文が知られている。こうした遺物は、在位中の王権の正当性の主張や宗教的奉仕の一環と理解されている。

死と遺骸の発見

トゥトメス2世は比較的短い治世の後に没し、その遺骸は後世に改葬されたと考えられている。遺体はハトシェプスト女王の葬祭殿の上にあるデイル・エル・バハリにある王家のキャッシュ(隠匿埋葬)で発見され、現在はカイロにあるエジプト博物館で一般に公開されていることが知られている(現在展示されている場所については博物館の展示替え等で変動する場合がある)。具体的にはトゥトメス2世の遺体は多くの王の遺骸とともに発見され、その保存状態や副葬品から古代の副葬習慣や改葬の実態について多くを示している。現在、カイロのエジプト博物館で見ることができる。

歴史的評価

歴史的には、トゥトメス2世は目立った業績で知られる王ではなく、むしろハトシェプストやトゥトメス3世といった同時代・後継者の台頭によって相対的に影が薄く見られることが多い。しかし、彼の在位が王権の継承と王家の安定をつなぐ役割を果たし、その子孫や配偶者による政策・建築・外交の基盤を維持した点は重要である。考古学的遺物や碑文の研究は進行中であり、今後さらに彼の治世の詳細が明らかになる可能性がある。

補足:「トゥトメス(Thutmose)」は古代エジプト語で「トト(神)から生まれた者」という意味を持ち、トト神(学問と月の神)にちなむ王名である。

ファミリー

トトメス2世は、トトメス1世と未成年の妻ムトノフレトとの間に生まれた。王位継承のため、異母姉のハトシェプストと結婚することもあった。彼の軍隊はヌビアやレバントでの反乱を阻止し、遊牧民ベドウィンの一団を打ち破った。しかし、これらの作戦を指揮したのは王の将軍たちであり、トトメス2世自身ではない。このことは、トトメス2世が王になったとき、まだ子供であったことを示す証拠とされることが多い。トトメス2世はハトシェプストとの間にネフェルレをもうけ、さらにイセトという名の後妻との間に男子の後継者、有名なトトメス3世をもうけ、その死後はハトシェプストとの間にネフェルレをもうけ、さらにイセトとの間に男子の後継者をもうけた。

考古学者の中には、トゥトメス2世の支配下において、ハトシェプストが王位を支える真の権力者であったと考える者もいる。内政と外交の方針が似ており、彼女は父親が二人で統治することを望んでいたと主張している。カルナックの門には、トゥトメス2世の治世に描かれたいくつかの場面があり、夫と一緒の姿も、一人でいる姿も描かれている。その後、夫の若い後継者であるトトメス3世が統治する数年後に、彼女は自らファラオに戴冠している。「王妃の代理人が、少年王の名前の数カ所を彼女自身のカルトゥーシュに置き換えたのである。

古代の歴史家マネトは、トトメス2世の統治期間を13年間と記している。この数字には学者の間で大きな異論がある。現代の歴史家の中には、彼がわずか3年間しか支配しなかったと考える人もいる。

実績

ほとんどのファラオは、彼らが作ったモニュメントや建造物の数によって記憶されています。しかし、ハトシェフプトは彼の名前を削除し、彼女自身の名前に置き換えた。トトメス3世はトトメス2世の名前をあらゆるモニュメントに付け足した。これでは、トトメス2世を研究している人たちは、トトメス2世が何をつくったのかわからなくなります。

セムナ、クンマ、エレファンティーンには、王のために建てられたいくつかの建物が現存している。彼の最大のモニュメントはカルナックの石灰岩の門で、かつて第4塔門の前庭にあったものである。しかし、このモニュメントはトトメス2世の治世に完成したのではなく、息子のトトメス3世の治世に完成している。このことから、トトメス2世の統治はそれほど長くはなかったと考えられる。その後、門は撤去され、その建材はアメンヘテプ3世の第3塔門の基礎に使用された。

トトメス2世が王になったとき、クシュ族の反乱があった。エジプト人はトトメス1世が築いた砦に引きこもり、トトメス2世は若すぎて戦えなかったが、軍隊をヌビアに送り込んだ。反乱は父の軍の将兵の助けで簡単に鎮圧された。

また、トトメスはシナイ半島のシャス族ベドウィンと戦っているようである。これは小規模な襲撃であったが、軍隊は上レテヌ、つまりシリアまで行っている。このことは、シャスに対する襲撃は、シリアに向かう途中でのみ行われたことを示している。

ミイラ

トトメス2世のミイラは、1881年にデイル・エル・バハリのキャッシュで発見された。彼は、アフモセ1世、アメンヘテプ1世、トトメス1世、トトメス3世、ラメセス1世、セティ1世、ラメセス2世、ラメセス9世などの18~19代の王と一緒に墓に納まっていた。

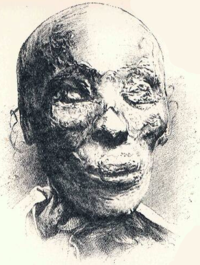

このミイラは、1886年7月1日にガストン・マスペロによって包みが解かれた。顔や頭の形は、父親と思われるトトメス1世のミイラに非常によく似ていた。トゥトメス2世の遺体は、古代の墓荒らしによってひどく損傷していた。左腕は肩関節から、前腕は肘関節から、右腕は肘から下が切り落とされている。腹部と胸の大部分は斧で切り刻まれたような状態である。右足は胴体から切り離されていた。すべて死後の傷である。また、死体からは、トゥトメス2世が決して楽な人生を歩んでいたわけではないことがうかがえる。

彼は30歳になる前に、防腐処理でもその痕跡を消すことができない病気の犠牲となったのである。皮膚は鱗状で傷跡に覆われ、頭蓋骨の上部は禿げ上がっている。

トトメス2世のミイラ化した頭部

百科事典を検索する