ウマイヤ朝(661~1031年)とは:ウマイヤド・カリフの歴史と首都

ウマイヤ朝(661〜1031年)の全貌を解説。ウマイヤド・カリフの統治、ダマスカス→ハーラーン→コルドバの首都移転、帝国の拡大と衰退を年表・図でわかりやすく紹介。

ウマイヤド・カリフは、ムハンマドの死後に成立したイスラム4大カリフのうちの2番目のカリフである。

当時は世界最大の帝国であった。歴史上5番目に大きな帝国です。

現在のサウジアラビアのメッカからやってきたウマイヤ朝(アラビア語:بنو أمية, Banu Umayyah)が支配していた。661年から744年まではダマスカス、744年から750年まではハーラーン、亡命中の首都はコルドバ(756年から1031年)であった。

概要と成立

ウマイヤ朝は、初期イスラム共同体の内部対立を経てムアーウィヤ(ムアウィイヤ)1世が661年にカリフ位を握ったことに始まります。以後、ウマイヤ朝はシリア(特にダマスカス)を中心に強力な中央集権体制を築き、領土を急速に拡大しました。版図はイベリア半島(現在のスペイン・ポルトガル)から中央アジア、北アフリカ、イラク、イランの一部に及び、当時の世界で最も広大な帝国の一つとなりました。

政治・行政の特徴

- 都と統治機構:ダマスカスを政治的中心とし、総督(アミール)や行政官を各地に置いて支配しました。後期には内紛や反乱の影響で首都がハーラーンに移る時期があり、最終的にはアッバース革命(750年)によりシリアの本流ウマイヤ朝は滅亡しました。

- 言語・通貨の改革:特にアブドゥルマリク(アブド・アルマリク)期にアラビア語を官僚言語として普及させ、また金貨(ディナール)や銀貨(ディルハム)などイスラム独自の貨幣を整備しました。

- 軍事:征服活動を支える強力な軍事組織を有し、海上・陸上ともに領土拡張を推進しました。

拡大と重要な出来事

- 西方への進出:711年以降、ムーサ・イブン=ヌスアイールらの指導でイベリア半島に侵入し、短期間で大部分を制圧しました。イベリアでのウマイヤ家の流れは、亡命したアブドゥルラフマーン1世が756年にコルドバでウマイヤ朝(後のコルドバ・エミール/カリフ政権)を再興することで続きます。

- 東方と中央アジア:トルキスタン方面やインド北西部へも進出し、ササン朝滅亡後の領域を引き継ぎました。

- 内紛とアッバース革命:7世紀末から8世紀半ばにかけての各地の反乱や部族対立、ムスリム共同体内部の不満が高まり、最終的に750年のザブ川の戦いでアッバース朝がウマイヤ朝を打倒しました。

文化・建築・宗教政策

ウマイヤ朝は征服地の文化と融合しながら独自のイスラム文化を形成しました。代表的な建築物には、ダマスカスのウマイヤド・モスク(大モスク)やイベリアのコルドバ大モスク、戦略的な要塞や宮殿(いわゆる「砂漠の宮殿」)などがあります。これらは後世のイスラム建築に大きな影響を与えました。

また、行政や教育を通じてアラビア語が広まり、占領地の事務や法廷で使われるようになったことは、イスラム文化圏の統合に寄与しました。宗教面では正統カリフ制を掲げつつも、地方の慣習や異教・ユダヤ教・キリスト教など既存宗教の共同体(ジム)に対して一定の自治と保護を与える政策も行われました。

主要なカリフと人物

- ムアーウィヤ1世(創始者) — ダマスカスを拠点に王朝を確立。

- ヤズィード1世 — カルバラの戦い(680年)などで歴史的に論争の的となる。

- アブドゥルマリク — 行政・貨幣・言語改革を実施し、中央集権化を進めた。

- アル=ワリード1世 — 領土拡大を推進し、ダマスカス大モスクなどの建設を支援。

- マルワーン2世(最後の本流のカリフ) — 内紛の中で権威を維持しようとしたが、アッバース家の反乱に敗れる。

- アブドゥルラフマーン1世(イベリアへの亡命者) — 756年にコルドバに逃れ、ここでウマイヤ家による独立政権(後のコルドバ・カリフ国)を樹立。

- アブドゥルラフマーン3世(コルドバ) — 929年にカリフを自称し、イベリアにおけるウマイヤ文化の黄金期を築いた。

衰退とその後の影響

本流のウマイヤ朝は750年にアッバース朝に滅ぼされましたが、イベリア半島に逃れたウマイヤ家はコルドバで半世紀以上にわたり独自の政権を維持し、最終的に929年にカリフを称したことで再びイスラム世界の中心の一つとなりました。コルドバ・カリフ国は1031年に分裂・滅亡しますが、その学問・文化・芸術はヨーロッパ中世の文化発展に大きく寄与しました。

遺産

ウマイヤ朝の遺産は多方面に及びます。政治的には広域な支配機構を整え、アラブ・イスラム世界の基礎を形作りました。文化的には、建築、学問、翻訳事業、芸術において後世に残る成果を残しました。さらに、ヨーロッパ、アフリカ、アジアをつなぐ交流路を確立し、イスラム文明の拡大と定着に決定的な役割を果たしました。

短く言えば、ウマイヤ朝は「征服と統治」を通じて初期イスラム世界を広げ、政治・行政・文化の面で後のイスラム王朝に大きな影響を与えた王朝です。

原点

伝承によれば、ウマイヤ家(バヌ・アブド・シャムス家とも呼ばれる)とイスラム教預言者ムハンマドは、共通の祖先であるアブド・マナフ・イブン・クサイを持つ。ムハンマドはアブド・ムナフから息子のハシムを経て子孫を残し、ウマイヤ朝はアブド・ムナフから別の息子アブド・シャムスを経て子孫を残している。したがって、両家は同じアラビア民族(クライシュ族)の別の一族(それぞれハシム族とウマイヤ族)であると考えられている。

ウマイヤ派とハシム派は、激しいライバル関係にあった。このライバル関係は、ウマイヤの孫であるアブ・スフィヤン・イブン・ハーブが当初、ムハンマドとイスラームに反対したことに起因する。彼は一連の戦いを通じて、新しい宗教を排除しようとした。しかし、やがて彼も息子(後のカリフ、ムアウィヤ1世)と同様にイスラームを受け入れ、急速に拡大するイスラーム帝国の運営に必要な政治・外交手腕を発揮するようになった。

ウマイヤ朝支配の起源は、656年にウスマンが暗殺されたことにさかのぼる。このとき、預言者ムハンマドのいとこであるハシーム一族のアリがカリフになった。彼はすぐにいくつかの派閥の抵抗にあい、首都をメディナからクーファに移した。その結果、656年から661年まで続いた紛争は、「第一次フィトナ」(「試練の時」)と呼ばれる。

アリはまず、ムハンマドの未亡人アイシャと、預言者の仲間であるタルハとアル・ズバイルが率いる同盟に反対された。両者は656年のラクダの戦いで激突し、アリは決定的な勝利を収めた。

661年にアリが暗殺されると、ムアウィヤはクーファに進軍した。そこで彼は、アリの支持者の多くを説得し、アリの息子ハサンの代わりに自分をカリフとして受け入れるようにさせた。そして、カリフの首都をダマスカスに移した。シリアは王朝末期までウマイヤ派の権力の拠点であり続けることになる。

カリフ・アル=ワリード1世が建てたダマスカスの大モスクの礼拝堂に入る。

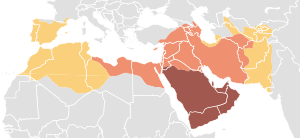

ウマイヤ朝のカリフ制の拡大。 預言者ムハンマドのもとでの拡大、622-632 家父長制カリフ時代の拡大、632-661 ウマイヤ朝カリフ時代の拡大、661-750

関連ページ

質問と回答

Q:ウマイヤド・カリフとは何だったのか?

A: ウマイヤ暦は、ムハンマドの死後に設立されたイスラム4大カリフのうちの2番目のカリフである。当時は世界最大の帝国であり、歴史上5本の指に入る大帝国と言われています。

Q:誰が支配していたのですか?

A:ウマイヤ朝(アラビア語:بنو أمية, Banu Umayyah)が支配していた。彼らは現在のサウジアラビアにあるメッカの出身です。

Q: その首都はどこにあったのですか?

A: その首都は661年から744年まではダマスカス、744年から750年まではハーラン、そして亡命中の756年から1031年まではチュルドバにありました。

Q: このカリフは何年続いたのですか?

A: このカリフは西暦1031年まで約370年続きました。

Q: このカリフの前には、他にどんなカリフがあったのですか?

A: このカリフの前には、ムハンマドの死後、ラシッドゥーン・カリフ、ウマイヤド・カリフ、アッバース朝カリフという3つの主要なイスラムのカリフが存在しました。

Q: この時代、彼らはどんな言葉を話していたのですか?A: この時代、アラビア語は主に帝国内に住む人々によって話されていました。

Q: この時代、彼らはどんな宗教を信仰していたのでしょうか?A: この時代、帝国内に住んでいた人々はイスラム教を信仰していた。

百科事典を検索する