ヨハネス・ケプラーとは 惑星運動の法則を確立したドイツの天文学者・数学者

ヨハネス・ケプラーとは 惑星運動の法則を確立したドイツの天文学者・数学者、ティコ・ブラーエとの関係や光学や超新星研究まで生涯と代表業績を詳しく解説

ヨハネス・ケプラー(Johannes Kepler、1571年12月27日 - 1630年11月15日)は、ドイツの数学教師、天文学者、光学者、自然哲学者、占星術師、ルター派神学者である。

彼はティコ・ブラーエの弟子である。ティコ・ブラーエは 空の中で惑星がどう動くかを調べていました。ヨハネス・ケプラーは、惑星がどのように動くかを簡単に言う方法を発見しました。ケプラーは他にもケプラーの超新星のようなものを研究していました。

簡単な生涯の概略

ケプラーはヴュルテンベルク地方のヴァイル・デア・シュタット(Weil der Stadt)で生まれ、チュービンゲン大学(University of Tübingen)で学びました。大学では当時の教師マエストリン(Michael Maestlin)らの影響でコペルニクス説に触れ、数学と天文学に深く傾倒しました。やがてグラーツ(Graz)で数学教師を務めた後、ティコ・ブラーエのもとで観測データの解析に携わるためプラハに移り、ティコの死後は皇帝の数学者(imperial mathematician)として採用されました。

主要な業績とケプラーの法則

ケプラーが残した最も有名な業績は「惑星運動の法則(ケプラーの法則)」で、これらは精密な観測データに基づく経験的な法則として提示され、後にニュートンの万有引力理論によって理論的に説明されました。

- 第1法則(楕円軌道の法則):惑星は太陽を焦点の一つとする楕円軌道を描く。

- 第2法則(面積速度一定の法則):惑星と太陽を結ぶ線分は等しい時間で等しい面積を掃く。(すなわち近い所では速く動き、遠い所では遅く動く)

- 第3法則(調和の法則):惑星の公転周期の二乗は、軌道長半径の三乗に比例する(P^2 ∝ a^3)。

これらの法則は、1609年の著作Astronomia nova(特に火星運動の詳細解析に基づく)や、1619年のHarmonices Mundi(第3法則の提示)で示されました。

観測と観測者ティコ・ブラーエとの関係

ケプラーの重要な点は、彼が理論だけでなく、ティコ・ブラーエによる高精度の観測データを利用して理論を構築したことです。ティコの系統だった観測記録を解析した結果、従来の円軌道や複雑な周転円説では説明できない点を発見し、楕円という単純な形で説明することに成功しました。

光学・望遠鏡・その他の研究

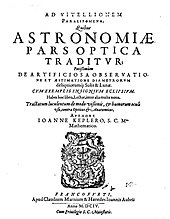

ケプラーは光学にも重要な貢献をしています。1611年の著作Dioptriceではレンズによる像形成の理論を論じ、現在「ケプラー式望遠鏡」と呼ばれる光学配置(接眼レンズを凹レンズから凸レンズに改良した構成)を理論的に説明しました。また、光の屈折やヒトの眼の働きについても研究し、近代光学の発展に寄与しました。

その他の仕事・著作

- De Stella Nova(新星についての論文、ケプラーの超新星SN1604の観察と考察)

- Astronomia nova(1609年)— 初期の惑星運動理論と火星運動の解析

- Harmonices Mundi(1619年)— 宇宙の調和と第3法則の提示

- Rudolphine Tables(ルドルフ表、1627年)— ティコの観測に基づく惑星表。航海や天文計算に用いられた。

信仰・占星術・私生活

ケプラーは生涯を通じてルター派の信仰を持ち、神学にも関心を示しました。生活のために占星術的な業務(たとえば暦や占星図の作成)も行っていたことが知られています。また、三十年戦争など当時の宗教・政治的混乱の影響を受け、個人的にも家族の困難(母の魔女裁判への対応など)に直面しました。

後世への影響

ケプラーの法則はニュートンが万有引力を導く上で重要な手がかりとなり、近代物理学・天文学の基礎を築きました。また、観測データに忠実に数学的法則を見いだすという方法は、科学的方法の確立にも寄与しました。光学や天文暦の改良を通じて実用面でも大きな影響を与え、今日の天文学史における中心的な人物の一人とされています。

ケプラーは1630年に当時のドイツ(現在のドイツ領内)の都市で客死しましたが、彼の理論と著作はその後も広く読み継がれ、天文学と物理学の発展に不可欠な礎となりました。

プラハのティコ・ブラーエとヨハネス・ケプラーの記念碑

惑星の動き

惑星は軌道と呼ばれる道筋を移動する。ケプラーは、軌道がどのような形をしているか、惑星がどのくらいの速さで動くかについて、次の3つの法則を使って説明した。

- ケプラーの第一法則によると、経路の形は楕円で、2つの中心を持つ楕円または扁平な円である。太陽は楕円の中心のひとつにある。ケプラー以前は、天文学者は、地球を最大の円の中央に置くクラウディウス・プトレマイオスの体系に従って、惑星は円の中の円を描いて移動すると考えていた(エピシクルと呼ばれる)。

- ケプラーの第二法則は、惑星が楕円の周りをどれだけ速く動くかを示している。惑星が太陽に近いと速く動き、太陽から遠いと遅く動く。太陽から遠ざかると、動きは遅くなる。惑星と太陽の間に線がある場合、線は惑星を追ってある面積を掃いていく。1日に掃いて出る面積はいつも同じである。ケプラー以前の天文学者は、惑星は常に円に沿って同じ速度で動いていると考えていた。

- ケプラーの第三法則は、異なる惑星がどのくらいの速さで動くかを示している。太陽から遠い惑星は、太陽に近い惑星より遅く動く。惑星が太陽の周りを回るのにかかる時間(T)に自分自身をかけると(T2 )、その数字は惑星が太陽までの距離(d)に自分自身を2倍かけたものに比例する(d3 )。

ケプラーは、1609年に最初の2つの法則を、1619年に3つ目の法則を発表した。

ケプラーの著作

- 宇宙の聖なる神秘(Mysterium cosmographicum) (1596)

- 新天文学

- コペルニクス的天文学概論

- せかいのへいわ(1619年

- 宇宙神話(Mysterium cosmographicum)』第2版(1621年)

- ルドルフィン・テーブルズ

- ソムニウム(夢) (1634)

たいようこうきょうかい

関連ページ

- ガリレオ・ガリレイ

- ニコラウス・コペルニクス

- ティコ・ブラーエ

百科事典を検索する