お辞儀とは:意味・歴史・日本と世界の作法・礼儀マナー解説

お辞儀の意味・歴史から日本と世界の作法・礼儀マナーまで、種類や角度別の正しいやり方を図解でわかりやすく解説。

これは、一礼することについてです(「今」と韻を踏んでいます)。

音楽で弓を使う場合は、弓(音楽)を参照してください。

お辞儀の意味:お辞儀とは、誰かに挨拶をしたり、敬意を示すために、腰から体を前に倒す行為です。お辞儀は、軽く頭をさっと下げる程度のものから、腰から深く曲げるものまでさまざまです。お辞儀の角度や方法、行う場面は文化や状況によって大きく異なります。

歴史と文化的背景

お辞儀はもともと、相手に対する深い敬意を示すジェスチャー(身体動作)として発達しました。ヨーロッパの文化でも、かつては宮廷礼の一部としてお辞儀が広く行われていましたが、現在では女王や長老、国家的に重要な場面など非常にフォーマルな場面で見られることが多くなりました。

ヨーロッパの歴史では、王室の宮廷で行われた深いお辞儀(床を擦るように後ろへ足を引きながら行う動作など)が一般的でした。男性は左手を腰に当て、右足を後ろに引いて深く礼をするような所作が求められました。このような過度に儀礼的な振る舞いは、現代ではほとんど見られず、比喩的に「偽善的に過剰なお世辞」を意味する表現として残ることがあります。こうした深い礼は「敬礼」などと呼ばれることもあります。

かつては、お辞儀は男性が主に行うものと見なされていた時期もあります。とはいえ、女性も敬意を示すためにお辞儀をすることがあり、性別による作法の違いは時代や地域によって変化してきました。

現代におけるお辞儀の場面

最近では、ヨーロッパなどでもお辞儀は主に舞台芸術やパフォーマンスの場面で見られます。劇場で行われているコンサートなどの上演後、観客が拍手を送ると演者はお辞儀をして感謝を示します。これは、観客が拍手で「ありがとう」と伝えたことに対する演者側の返礼です。男性・女性ともにお辞儀を行います(たとえば女性のバレエダンサーもお辞儀をします)。

キリスト教の礼拝では、教会の人々がイエス様に敬意を示すために祭壇に向かってお辞儀をすることがあります(礼拝や宗教的儀礼での姿勢は宗派や地域で異なります)。

また、柔道や他の格闘技では、試合前後に二人の出場者がお互いに敬意とルール順守を示すためにお辞儀を交わします。武道におけるお辞儀は礼節と精神性を表す重要な作法です。

日本におけるお辞儀の重要性と作法

アジアのいくつかの文化では、西洋よりもお辞儀が一般的で、日本では特に重要です。日本人は男女問わず多くの場面でお辞儀をします。挨拶、別れの際、謝罪、感謝、自己をへりくだらせるときなど、目的に応じて角度や所作を使い分けます。

日本のお辞儀にはさまざまな程度があり、場面に応じて正しい仕方を知ることが重視されます。一般的な目安としては次の通りです(角度はあくまで目安):

- 会釈(えしゃく):約15度。軽い挨拶やすれ違いざまなどカジュアルな場面で使います。

- 普通礼(ふつうれい)/最も一般的なお辞儀:約30度。一般的な挨拶やビジネスでの基本の礼。

- 敬礼(けいれい):約45度。改まった場面や目上の人に対する丁寧な礼。

- 最敬礼(さいけいれい):より深い角度(場合によっては90度に近い)。非常に深い謝罪や特別な敬意を示す場面で用いられます。

お辞儀の基本姿勢としては、背筋を伸ばし頭から腰まで真っ直ぐに保つことが大切です。男性は両手を体の側面に置き、女性は両手を前で重ねる(手を揃えて前に置く)ことが一般的です。目線はお辞儀の最中に下に落としてから、礼を終えてから軽く顔を上げます。

実際の動作のテンポには地域や流派で差がありますが、典型的なカウントの一例として「8カウント式」が挙げられます。たとえば深めのお辞儀では、下げるのに3、頭を下げて1(保持)、戻るのに4のように数え、合計でゆっくりとした流れを作ります。お辞儀の深さや長さは相手や状況によって調節します。

日本では時にお辞儀のやりとりが続くことがあります。片方が少し深めにお辞儀をすると、相手がその深さに対して再度お辞儀を返す、といった具合に互いの敬意を示し合うことがあります。日常的には、お母さんは赤ちゃんを背負いながらでも自然にお辞儀をするため、子供は言葉を覚える前からお辞儀の習慣に触れています。学校では、生徒と先生がお互いにお辞儀をして日常の礼儀を示します。一般に、関係がより敬意を要するほど、深いお辞儀が求められます。

場面別のポイント

- ビジネス:名刺交換や初対面の挨拶では、30度前後の礼が無難です。声のトーンや態度と合わせて誠実さを伝えます。

- 謝罪:深く長めのお辞儀(45度以上)を用いることが多いですが、言葉と態度の両方で誠意を示すことが重要です。

- 感謝:やや深めにお辞儀をして「ありがとうございます」と併せると丁寧です。

- 武道:礼(れい)は稽古や試合のルールの一部。所作や角度、声の出し方など流派の決まりを守ります。

海外との違いと現代の変化

各国でお辞儀の意味や頻度は異なります。アジアの一部では日常的に行われる行為が、西洋では限られたフォーマルな場面でのみ行われる、といった違いがあります。現代ではグローバル化に伴い、場面や相手に応じて握手や会釈などさまざまな挨拶が混在していますが、日本では依然としてお辞儀が重要な非言語コミュニケーションとして機能しています。

まとめと注意点

お辞儀は単に体の動作ではなく、敬意・感謝・謝罪などの気持ちを伝えるための文化的な表現です。角度や姿勢、所要時間は場面や相手によって使い分ける必要があります。初めての場面では無理に深くするよりも、真摯な態度で自然にお辞儀をし、相手の反応を見て調整するのが良いでしょう。

弓, 19世紀

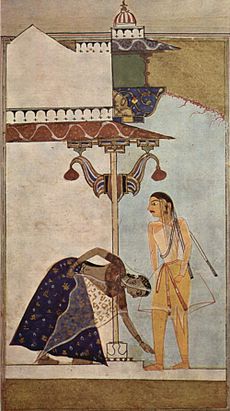

お辞儀をして男の足に触れる女性 16世紀 インド

関連ページ

質問と回答

Q:お辞儀とは何ですか?

A:お辞儀とは、相手に挨拶したり、敬意を表したりするために、腰から体を前に曲げることです。頭を軽くなでたり、腰から深くお辞儀をしたりします。

Q: どのような場面でお辞儀をするのでしょうか?

A: 正確なお辞儀の仕方やお辞儀をするシチュエーションは、文化によって大きく異なります。ヨーロッパの文化では、お辞儀は通常、王族のような重要な人物に会うときなど、非常にフォーマルな状況でのみ行われます。特に日本では、挨拶、別れ、謝罪、感謝、または自分が相手ほど重要ではないことを示すためにお辞儀をします。

Q: お辞儀はどのように生まれたのですか?

A: お辞儀はもともと、相手に対する深い敬意を表す仕草でした。ヨーロッパの歴史では、王宮で一般的で、男性は左手を腰に当てながら右足を床に擦るように引いて「お辞儀をして擦る」ことが期待されていたそうです。

Q: 男性と女性でお辞儀の仕方に違いはあるのでしょうか?

A:男性は深々とお辞儀をするのが伝統的ですが、女性はお辞儀をしないのが伝統的です。現在では、コンサートや演劇などの公演の後に男女ともお辞儀をすることがありますが、女性バレエダンサーはお辞儀をせずにお辞儀をします。

Q: お辞儀をするような特別な場面はありますか?

A: はい。柔道やその他の武道では、試合開始前に選手がお互いにお辞儀をしますし、キリスト教の礼拝ではお辞儀をすることがあります。

Q:日本式のお辞儀は、どのくらい体を動かせばいいのでしょうか?

A: 一般的な日本式のお辞儀は、3回下がって1回休み、また4回上がるという8カウントです。

百科事典を検索する