古代ケルト宗教(ケルト異教)とは — 歴史・神々・ドルイドの概要

古代ケルト宗教(ケルト異教)の歴史・神々・ドルイドをわかりやすく解説。起源からローマ化、キリスト教化、神話と儀礼の変遷を網羅。

ケルト多神教とは、一連の信念や宗教の名前です。より通俗的には「ケルト異教」とも呼ばれます。これらの信仰は、現在「ケルト人」と呼ばれるヨーロッパの諸集団によって保持されていたものです。これらの人々をキリスト教に改宗させる動きがありましたが、このプロセスは西暦500年頃までにほぼ完了しました。ケルト宗教は地域や時代によって大きく変化し、単一の教義や組織を持った宗教というよりは、共通点を持つ多様な慣習の集合体と考えられます。

歴史と時代区分

ケルト系の宗教的慣習に関する最古の考古学的・文献的手がかりは、紀元前500年頃にさかのぼります。こうした信念体系は、一般にラ・テーヌ時代からローマ時代の影響下に至るまで、約1千年間続いたと考えられます。イギリス諸島におけるケルト的要素は、しばしば鉄器時代の遺物や遺跡と結びつけて考察されますが、地域差が大きく、ガリア(大陸部)とブリテン/アイルランド(諸島部)では発展の仕方が異なりました。

信仰の特徴と祭儀

ケルト宗教は一般に多神教であり、自然と深く結び付いた信仰が特徴です。聖なる森や泉、川、山といった地点が儀礼の場(例:nemeton=聖地)とされ、多くの供犠や捧げ物が行われました。考古学的には武器や馬具、金属器が河川や湖底、沼地に意図的に埋納された例が多数確認されており、これらは神々や精霊への供物であったと解釈されています。

古代の文献、とりわけローマやギリシャの著述家は、ケルト人が宗教的に人間の生け贄を捧げていたと伝えています。考古学的証拠(いわゆる「ボグボディ」=泥炭湿地で発見される遺体や儀礼的処置の痕跡)は、一定の暴力的儀礼や生贄の可能性を示唆しますが、その頻度や性格については慎重な解釈が必要です。古典資料は敵対的な視点を含むため、記述をそのまま受け取ることはできません。

神々と神話

ケルトのパンテオンには多くの神々が存在し、地域や時代により名前や性格が変わります。これらの名前は、古代ギリシャや古代ローマの地理学者や歴史家によって記録されたり、墓の碑文・祭祀刻印・石碑から発見されたりします。代表的な神としては、Teutatis、Taranis、Lugus(後のルーグ/ルー)、および後代に知られるCernunnos(ケルヌノス)やEpona(馬の女神)などが挙げられます。地域によっては、アイルランド神話の人物(ダグダ、モリガン、ブリギッドなど)が地元の神々の伝承を受け継いだと考えられます。

古代の学者は、異民族の神々を自文化の神に当てはめて説明する慣習があり(いわゆる interpretatio romana の類似)、これが神名や性格の記録に影響しています。また、後世の説話作家は古代の神や英雄を「人間だった偉人」と見なす解釈を施すことがあり、これを古代ギリシャの哲学者ユウヘメロスにちなんでユウヘライズ(Euhemerisation)と呼びます。

ドルイド — 聖職者の役割

ケルト社会には、宗教的・法的な専門家層が存在し、ローマ時代の記録ではこれをドルイドと呼んでいます。ドルイドは祭司であると同時に、裁判官、教師、詩人(バルド)や医師といった知識階級の役割を兼ねていたとされます。教育は口承中心で長年の修練が必要であり、天文学や法、伝承文学に関する知識を保持していたと伝えられます。

ローマの記録はドルイドを政治的・宗教的権威として恐れ、征服後にはその活動を抑圧する政策が取られたと伝えられます。ただし、ドルイドについての細部(儀式の具体や組織構造など)は主に敵対者や二次資料に依拠しており、確証は限られます。

考古学的証拠と資料

ケルト宗教に関する理解は、古典文献に加え考古学資料に大きく依存しています。ラ・テーヌ文化の金銀細工や装飾美術、祭祀用の器物、沼地への献納品、石碑や刻文(ガリア語やケルト系言語の短い碑文)などが直接の手がかりです。重要な文献的資料としては、ローマの著述(例:カエサル『ガリア戦記』など)や中世アイリッシュ文学・ウェールズ文学に伝わる神話・詩歌類が挙げられます。後者はキリスト教化以後に写本化されたため、原始的信仰の面影を残しつつも改変を受けています。

ローマ化と宗教的変容

ローマ帝国は紀元前58年から51年にかけてガリアを征服し、紀元43年にはブリタニア南部を制圧しました。ローマ支配下では、現地の神々とローマ神祇を対応させる同化(同一視)や、新たな神殿・信仰形態の混交が進み、いわゆるガロ・ローマ宗教が生まれました。結果として、伝統的なケルトの神々にローマ的要素が付加され、新しい聖像や祭儀が成立しました。

キリスト教化と遺産

5世紀から6世紀にかけて、ヨーロッパの多くのケルト地域でキリスト教が主要な信仰となり、以前の宗教が置き換えられていきました。しかし、多くの神話や祭日の痕跡は民間伝承や修道院の写本を通じて保存され、後の文学や民俗に影響を与え続けました。たとえば、新年や季節の節目に関する民間行事や、聖人伝に溶け込んだ古い女神像などが見られます。こうした遺産は、時にローカルな信仰や習俗として長く存続しました。

近現代の再興運動

20世紀には、ケルトの伝統に着想を得たネオパガニズムやネオドルイド運動、学術的再構築を目指すCeltic Reconstructionismなどの新宗教運動が登場しました。これらは歴史・民俗学・考古学の成果を参照しつつ、古代の儀礼や価値観を現代的に再解釈する試みです。現代の再興運動は学術的理解と民間信仰の中間に位置し、多様な形で展開しています。

総じて、ケルト宗教は地域・時代ごとに変容を続けた複合的な信仰体系であり、文献資料・考古学的発見・民俗伝承を総合して慎重に再構築する必要があります。現代に伝わる神話や祭礼の多くは、その長い変遷の結果としての姿であり、古代の実態を完全に復元することは困難ですが、多様な手がかりからその輪郭を描くことは可能です。

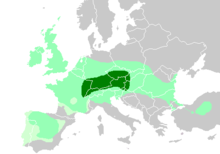

薄緑色の部分がセルトの最大膨張、紀元前300年頃。元の範囲である紀元前500年頃を濃緑色で示しています。

グンデストラップの大釜に描かれた、ケルヌノス神にまつわる角のある人物の像。

コリニー暦は1897年にリヨン近郊で発見された。これは太陰太陽暦

質問と回答

Q:ケルトの多神教とは何ですか?

A: ケルト多神教は、もともとケルト人と呼ばれるヨーロッパの人々が持っていた一連の信仰や宗教の名前です。ラ・テーヌ時代からローマ時代にかけて、およそ一千年の間実践されていました。

Q:この一連の信仰が最初に出現したのはいつですか?

A:この一連の信仰に関連する最初の発見は、紀元前500年頃とされています。

Q: ケルトの多神教に関係する神々は誰ですか?

A: ケルトの多神教に関連する神々には、テウタティス、タラニス、ルーガスなどがいます。比較神話学に携わる人々は、このリストに中世のアイルランド神話の人物も加えています。

Q: 人間の生け贄は彼らの宗教に含まれていたのですか?

A: ローマ人の歴史家によると、ケルト人は彼らの宗教の一部として人間の生け贄を実践していたそうです。

Q: ドルイドとは誰ですか?

A: ドルイドはガリア、ブリテン、アイルランドに存在した「魔術・宗教の専門家」のカーストです。今日、彼らについて知られることはほとんどありません。

Q:キリスト教は後の神話にどのような影響を与えたのでしょうか?

A:5〜6世紀にキリスト教が支配的になった後、それまでの宗教に代わって、後の神話に影響を与えました。

Q:ケルトの新異教とは何ですか?

A:20世紀になって、古代ケルトの異教徒の習慣や信仰の一部を復活させたケルト新異教という新しい宗教運動が現れました。

百科事典を検索する