石炭玉とは — 定義・形成説・化石保存の特徴と地理的分布

石炭玉の定義、形成説、化石保存の特徴、ヨーロッパ・北米を中心とした地理的分布と発見史を最新研究で詳述。

石炭玉は、カルシウム、マグネシウム、時には硫化鉄を豊富に含む過ミネラル化した有機物塊で、一般に球状または塊状を示します。名称に「石炭」と付くものの、石炭そのものではなく、泥炭(古い植物堆積物)が堆積後に早期に鉱物で置換・充填(ペルミネラリゼーション)されてできたものです。大きさは数センチから数十センチとさまざまで、まれにそれ以上に達することもあります。

定義と組成

石炭玉(coal ball)は、主に炭酸カルシウムやドロマイト(Mgを含む炭酸塩)、時には黄鉄鉱(FeS2)などの鉱物により植物組織が早期に置換・充填された塊状・球状の化石です。これにより細胞壁や組織の微細構造が非常に良好に保存され、種の同定や解剖学的研究が可能になります。保存される有機成分は局所的に炭化が進む場合もありますが、多くは鉱物マトリックス(炭酸塩等)に囲まれて安定しています。

形成説(起源と過程)

石炭玉の形成については複数の説が提唱されており、主に次のようなモデルが議論されています。

- 原位置形成(autochthonous)説:植物群落がその場で堆積した泥炭中で、海水や塩分を含む水の浸入や地下水の化学条件変化により炭酸塩が早期に沈殿して組織を置換したという説。Marie StopesやD.M.S. Watsonらは、石炭玉が原位置で形成され、海洋環境との相互作用が重要であると指摘しました。

- 輸送・堆積(allochthonous)説:植物体や泥炭塊が水流で運ばれ、堆積場で鉱化したという考え。局所的な海水浸入や鉱物豊富な地下水による速やかな鉱化が必要とされます。

- 微生物・化学的促進モデル:有機物の分解に伴う化学的変化(pHの変動、硫酸還元菌の活動による硫化物生成など)が、炭酸塩や黄鉄鉱の沈殿を促進し、結果的に組織が良好に保存されるというものです。硫化鉄(黄鉄鉱)の存在はこの過程を示唆します。

現在では、場所によって複数の過程が関与していると考えられており、一つの単純なモデルで全てを説明するのは困難です。

発見史と地理的分布

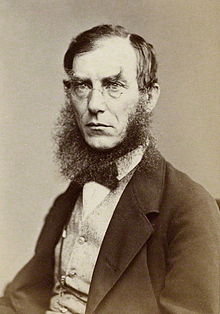

石炭玉の初期研究はヨーロッパで行われ、1855年にはジョセフ・ダルトン・フッカーとエドワード・ウィリアム・ビニーという2人のイギリス人科学者がイギリスで石炭玉を報告しました。以後ヨーロッパ各地で研究が進み、最も古い石炭玉の例はドイツや旧チェコスロバキアで発見されています。

1922年には北米で石炭玉が確認され、その後北米の多くの石炭層からも発見されるようになりました。1962年にはセルギウス・マメイとエリス・ヨセルソンが北米の石炭玉中から海洋生物の痕跡を報告し、海洋の影響を示す証拠の一つとなりました。現在では、石炭紀を中心とする古生代の泥炭堆積層(北米、ユーラシア大陸を含む広域)で普遍的に見られ、各地で保存度や鉱物組成に違いがあります。

化石保存の特徴と評価要因

石炭玉に含まれる有機物(主に植物組織)は、細胞レベルでの保存が可能であり、維管束、葉の葉脈、皮層、胞子や花粉などの微細構造まで観察できます。保存の良し悪しは以下の要因に左右されます。

- 埋没の速度:速やかに鉱化が進むほど、微生物分解や圧力による破壊を免れるため保存が良好になります。

- 圧縮の程度:埋没プロセスの速度とペルミネラリゼーションを受ける前の圧縮の度合いに依存します。圧縮が少ないほど原形に近い保存が期待できます。

- 化学環境:海水や地下水に含まれるCaやMg、硫酸イオンなどの組成は炭酸塩や硫化物の生成を左右し、保存様式に影響を与えます。

一般には、腐敗と圧力が少なく迅速に鉱化した遺体から得られる石炭玉はより高度に保存されていますが、多くの標本では腐敗や崩壊の痕跡が見られます。

研究方法と応用

石炭玉の研究には次のような手法が用いられます。

- 薄片観察(薄片切片)や光学顕微鏡による組織解析

- 酸処理を用いたピール法(薄膜剥離法)により炭酸塩マトリックスから直に植物組織の剥離像を得る方法

- 走査型電子顕微鏡(SEM)やX線CTスキャンによる三次元観察

- 同位体分析(C、Oなど)や鉱物学的分析による形成環境の復元

これらにより、古環境(淡水か海水か、塩分濃度、堆積速)や古植生、種の同定、さらには当時の気候や生態系の解明に重要な情報が得られます。石炭玉により、かつては散逸していたはずの植物体の解剖学的詳細が保存されるため、古植物学(古生物学)における貴重な資料となっています。

まとめ

石炭玉は、泥炭や植物堆積物が早期に炭酸塩や硫化物で鉱化されて生じた、高度に保存された化石塊であり、石炭層の内部に分布する重要な古生物資料です。形成過程や保存状態は局所的な化学条件や埋没過程に強く依存し、古環境復元や古植物学研究に大きく貢献しています。北米やユーラシア大陸の石炭層で多く報告され、研究史の中では1855年の初報告以降、多くの研究者がその起源と意義を追究してきました。

ジョセフ・ダルトン・フッカー卿は、エドワード・ウィリアム・ビニーとともに、最初に石炭ボールを報告した人物である。

石炭ボール

分析

シンセクショニングは、石炭ボールに含まれる化石化した物質を分析するために使用された初期の手順です。石炭玉は、ダイヤモンドソーで薄い部分にカットされました。その後、それを平らにして研磨剤で磨いた。その後、顕微鏡で調べました。これがフッカーとビニーが行った手順である。時間がかかり、サンプルの質が悪いため、より便利な方法が採用されました。

1928年に初めて採用された新しい方法は、「液状剥離法」と呼ばれています。

関連ページ

- 化石

- ペトリファイドウッド

質問と回答

Q:コールボールとは何ですか?

A:カルシウム、マグネシウム、時には硫化鉄を含む、永久鉱物のような生命体です。一般に丸い形をしており、名前とは裏腹に石炭でできているわけではありません。

Q:コールボールは誰が発見したのですか?

A:1855年、ジョセフ・ダルトン・フッカーとエドワード・ウィリアム・ビニーの2人の英国人科学者が、英国でコールボールを発見しました。その後、マリー・ストップスとD.M.S.ワトソンも石炭玉のサンプルを調べました。

Q:コールボールはどこで見られるの?

A:石炭ボールは北米とユーラシア大陸の石炭層で見つかりますが、ヨーロッパより北米の方が多く見つかっています。最も古いコールボールは、ドイツと旧チェコスロバキアで発見されました。

Q: 埋葬の仕方によって、保存状態はどう変わるのでしょうか?

A:有機物の保存性は、埋没のスピードと、永久鉱化を受けるまでの圧縮の度合いに左右されます。一般的に、埋没が早く、腐敗や圧力が少ない遺物からできたコールボールは、埋没が遅いものや、腐敗や圧力が高いものと比べて保存度が高いと言われています。

Q:コールボールの形成にはどのような説があるのですか?

A: 1922年に発見されて以来、いくつかの説があるが、マリー・ストップスとDMSワトソンは、原位置での形成だけでなく、海洋環境との相互作用が必要であることに同意している。

Q: セルギウス・マメイとエリス・ヨシェルソンは、北米のコールボールを調査して何を発見したのでしょうか?

A: 1962年、Sergius Mamay & Ellis Yochelsonは、北米の石炭ボールの検査で海洋動物の痕跡を発見しました。

百科事典を検索する