共有結合とは|電子共有の定義・形成メカニズムとH2Oなどの例

共有結合とは|電子共有の定義と形成メカニズムをH2Oなど具体例・図解でわかりやすく解説。極性や価電子のポイントも簡潔に紹介。

共有結合は、2つの非金属原子間で価電子を共有することによってできる代表的な化学結合です。共有結合では、原子同士の軌道が重なり合って新しい電子軌道(分子軌道)ができ、電子がその低いエネルギーの軌道に入ることで結合が安定化します。身近な例としては、水素(H)と酸素(O)が結合してできる水(H2O)があります(下で詳述します)。

基礎:電子殻と価電子

原子の電子配置は量子力学に基づく軌道の分布で決まります。原子の最外殻にある電子を価電子と呼び、化学結合に最も関与します。典型的には、第二周期以降の元素では外殻が8個の電子で満たされると安定(いわゆるオクテット則)になりますが、水素やヘリウムのように第一殻は2個(デュエット則)で満たされます。

共有結合の形成メカニズム

簡単なイメージ:

- 原子どうしが近づくと、それぞれの外殻にあるゆるく保持された電子の軌道が互いに重なります。

- 重なり合った軌道から、両方の原子核に結合する新しい軌道(結合性分子軌道)が生じ、そのエネルギーは元の軌道より低くなります。

- 電子は自発的に低エネルギーの結合性軌道に入ろうとし、過剰なエネルギーは光子を放出するなどして放出されることがあります。

- 電子が両方の原子にまたがって存在することで、2つの原子は電荷の偏りにより互いに引き合い、安定した共有結合が成立します。

量子力学的には、原子軌道の重なり(オーバーラップ)で結合性軌道と反結合性軌道ができ、結合は結合性軌道に電子が入ることで安定化します。結合を解離するには、その形成時に放出されたのと同等のエネルギー(結合エネルギー)を供給する必要があります。

結合の種類と性質

- 単結合(σ結合):一組の電子対を共有する結合。原子の軸方向の頭突き的重なり(σ結合)で安定化することが多い。

- 二重結合(σ+π):σ結合に加え、側面オーバーラップによるπ結合が1つある。結合が強く、結合長は短くなる。

- 三重結合(σ+2π):σ結合と2つのπ結合を持つ。非常に短く強い結合。

- 極性共有結合と無極性共有結合:結合する原子間の電気陰性度の差が大きいと電子が一方に偏り、部分電荷(δ+、δ−)が生じる(極性)。差がほとんどないと無極性になる。

- 共鳴(レゾナンス):複数の等価な電子配置が存在する場合、実際の電子分布はそれらの重ね合わせとなる。

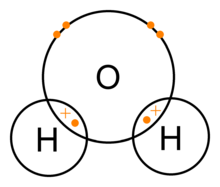

水(H2O)の例

水分子は1個の酸素原子と2個の水素原子が共有結合で結合した分子です。酸素は外殻に6個の価電子を持ち、水素はそれぞれ1個を持つため、酸素は2つの水素と1個ずつ電子対を共有して合計8個の価電子(オクテット)に近づきます。

水の電子配列の特徴:

- 酸素は2対の孤立電子対(非共有電子対)をもち、共有電子対が2組あるため電子幾何は四面体(4領域)ですが、原子配列は折れ曲がった(ベンド)形状になります。

- H–O–Hの結合角は約104.5°で、これは孤立電子対の反発により理想的な109.5°(正四面体)よりやや小さくなっています。

- 酸素の電気陰性度は水素より大きいため、酸素側が部分的に負(δ−)、水素側が部分的に正(δ+)になります。その結果、水は極性分子となり分子間に水素結合を形成しやすくなります(これが水の高い沸点や表面張力など多くの特性の原因です)。

- 水の双極子モーメントは約1.85 D(デバイ)です。

オクテット則の例外と混成軌道

オクテット則は有用な指針ですが、すべてに当てはまるわけではありません。例:

- 水素・ヘリウム:第一殻は2個で満たされる(デュエット)。

- ホウ素など:安定構造が6個の価電子で成立する場合がある(電子不足化合物)。

- 第3周期以降の元素:3s・3pに加えて3d軌道を用いてオクテットを超える電子を受け入れる(拡張オクテット)。

また、共有結合の記述には原子軌道の混成(sp, sp2, sp3 など)が便利です。たとえば酸素原子のように4つの電子領域を持つ原子は通常sp3混成軌道を形成し、これが水分子の形状を説明します。

分子軌道理論と結合の安定化

より厳密には分子軌道(MO)理論を用いて、原子軌道が線形結合して分子全体の軌道を作ると説明します。結合性軌道に電子が入るとエネルギーが下がり安定化し、反結合性軌道に電子が入ると結合は弱くなります。結合次数(ボンドオーダー)は(結合性電子数 − 反結合性電子数)/2 で与えられ、これが結合の強さや長さと関連します。

結合の強さと長さ

- 一般に、結合次数が大きいほど結合は短く強い(例:三重結合 > 二重結合 > 単結合)。

- 結合エネルギーは結合を切るのに必要なエネルギーで、化学反応の熱力学や速度に重要です。

まとめ(重要ポイント)

- 共有結合は価電子の共有による結合で、軌道の重なりと分子軌道の形成によって安定化する。

- 結合はσ結合やπ結合などの組み合わせで特徴づけられ、結合次数は結合の強さと長さに直結する。

- 極性共有結合は電気陰性度の差によって部分電荷を生じ、分子の物理的性質(溶解性、沸点、相互作用)に影響を与える。水(H2O)はその典型例で、酸素が部分負、各水素が部分正となる。

- オクテット則は多くの場合に便利だが例外もあり、混成軌道や分子軌道理論でより正確に記述できる。

水(H2O)の共有結合

共有結合の種類

原子軌道(s軌道を除く)は、異なる種類の共有結合を作る。

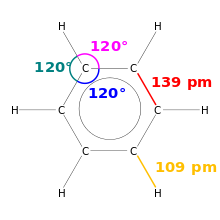

ボンド長

化学では、結合長は共有結合の大きさを表す尺度です。分子は非常に小さいので、ピコメートル、つまり10億分の1メートルの100万分の1程度の大きさで測定されます。

分子の化学は、そのほとんどが結合によって説明され、結合は電子の構造によって引き起こされます。

ベンゼンの図面。結合長と結合角度を示す。

関連ページ

- ヴァレンシー

質問と回答

Q:共有結合とは何ですか?

A: 共有結合とは、2つの非金属原子間の化学結合で、原子が価電子を共有している状態です。このとき、両方の原子核に結合している電子軌道は、元の電子軌道よりも低いエネルギーレベルになります。その結果、電子を提供した原子は正味の電荷が小さくなり、もう一方の原子は正味の電荷が小さくなり、正負の電荷間の電磁力によって結合されることになるのです。

Q: 原子の外殻には、通常いくつの電子があるのですか?

A: 原子の外殻には通常最大8個の電子があり、水素やヘリウムの場合は2個です。

Q:原子の電子の数は何で決まるのですか?

A:原子の電子の数は、原子の中の陽子の数によって決まります。

Q:共有結合はどのように形成されるのですか?

A:共有結合は、原子が互いに近づくと、一方の原子から緩く保持されていた電子が、以前より低いエネルギーレベルで両方の原子核に結合している新しい軌道に飛び込むことで形成されます。その結果、一方の原子は小さな正味の電荷を持ち、もう一方の原子は小さな正味の負電荷を持つようになり、両者の間に電磁的な引力が生じます。

Q: 水はどのような分子ですか?

A: 水の分子は、1つの酸素原子と2つの水素原子が共有結合で結合したもので、電荷が均等に分布していないため極性分子と呼ばれます。

Q:電子は原子核のどこを回っているのか?

A:電子は原子核の周りをファジー軌道のように回っています。

百科事典を検索する