DNAメチル化とは エピジェネティクスの定義・仕組みと生物学的役割

DNAメチル化 エピジェネティクスの基礎解説 シトシンのメチル化で遺伝子発現を制御し 発生や細胞記憶に果たす役割と非遺伝的要因による変化を詳述

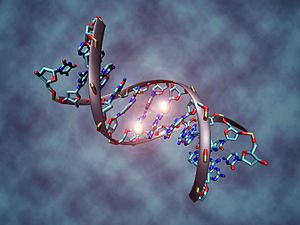

DNAメチル化は、特に発生初期などで遺伝子の活性を調節する主要な仕組みの一つです。DNAの塩基にメチル基(–CH3)が付加される化学修飾で、一般にその領域の転写を抑制する方向に働きます。メチル化はゲノムの構造やタンパク質結合性を変化させ、遺伝子のオン・オフを制御します。

基礎的な仕組み

DNAを構成する4種類のヌクレオチドのうち、真核生物では主にシトシン(特にCpG配列中のシトシン)が5位でメチル化され、これを5-メチルシトシン(5mC)と呼びます。アデニンのメチル化(N6-メチルアデニン、6mA)は古典的には原核生物で多く見られますが、一部の真核生物でも低頻度に報告されており、研究が進んでいる領域です。

メチル化の付加や維持はDNAメチルトランスフェラーゼ(DNMT)という酵素群が担います。代表的にはDNMT3A/DNMT3Bが新たにメチル化を付与する(de novo メチル化)酵素、DNMT1が複製時に既存のメチル化をコピーして維持する酵素です。一方、メチル化の除去(脱メチル化)はTET酵素群による酸化反応や、複製に伴う希釈(パッシブ脱メチル化)などを通じて起こります。

メチル化はプロモーターや転写因子結合部位に起こると、転写因子の結合を阻害したり、メチル化DNA結合タンパク質(例:MeCP2など)を介してヒストン修飾酵素(HDACなど)を呼び寄せ、クロマチンを凝縮させて遺伝子発現を抑えます。逆に、遺伝子本体や転写伸長に関わる領域でのメチル化は複雑に作用することがあります。

生物学的な役割

- 発生と分化:胚形成や組織分化の過程で、特定の遺伝子を恒常的にオン・オフするために使われます。細胞種ごとの発現パターンを維持する「細胞の記憶」として重要です。

- ゲノム安定性の維持:トランスポゾンや反復配列のメチル化により、これらの活性化を抑え、ゲノムの安定性を守ります。

- ゲノム印刷(インプリンティング)とX染色体不活性化:親性特異的な発現や、哺乳類雌の一方のX染色体を沈黙させる過程に不可欠です。

- 老化・環境応答:加齢や栄養状態、毒物・ストレスなどの環境要因に応答してメチル化パターンが変化し、これが疾患リスクや表現型に影響することがあります。

エピジェネティクスとしての位置づけ

「エピジェネティクス」とは、DNA配列そのものの変化によらない遺伝子活動の変化を扱う分野です。メチル化はその代表例で、DNA配列は同じでも、メチル化パターンの違いによって細胞ごとの遺伝子発現や最終的な表現型が大きく変わります。

持続性と継承性

メチル化パターンは多くの場合、細胞分裂を経ても維持され、細胞が一生を終えるまで続くことがあります(有糸分裂的継承)。ただし、哺乳類では生殖細胞系や受精後の胚で大規模なリプログラミング(脱メチル化と再メチル化)が起きるため、世代を超えた安定的なエピジェネティックな継承(世代間伝達)は限定的です。とはいえ、一部のマークは「逃れて」次世代に影響を及ぼすことが報告されており、この分野は活発に研究されています。

測定法と臨床的意義

- 測定法:代表的な方法にビスルファイト処理と次世代シーケンスを組み合わせたビスルファイトシーケンシング(全ゲノムやターゲット領域)、メチル化特異的PCR、メチル化アレイ、MeDIP-seq(メチル化DNA免疫沈降)などがあります。

- 疾患との関連:がんでは腫瘍抑制遺伝子のプロモーターが過剰にメチル化されて沈黙する(ハイパーメチル化)一方で、全ゲノムの低メチル化がゲノム不安定性や反復配列の活性化を招くことがあります。こうした特徴は診断マーカーや治療標的として利用されています。

- 治療応用:DNAメチル化を標的にする薬剤(例:アザシチジン、デシタビンなどのDNMT阻害剤)は一部の血液疾患で使用され、エピジェネティックな治療戦略が発展しています。

環境と生活習慣の影響

食事(メチル基供与体となる葉酸やビタミンB群など)、喫煙、化学物質、ストレス、生活環境などはメチル化パターンに影響を与え、発生時や早期人生期の曝露は特に後年の健康に影響を及ぼす可能性があります。

まとめ

DNAメチル化は、遺伝子配列の変更を伴わずに遺伝子発現を制御する重要なエピジェネティックな仕組みです。発生、分化、ゲノム安定性、疾患発症など多岐にわたる生物学的過程に関与しており、測定技術や治療応用の発展とともに医学・生物学の重要な研究対象となっています。

中央の2つのシトシンでメチル化されたDNA分子の図。DNAメチル化は、発生や病気におけるエピジェネティックな遺伝子制御に重要な役割を果たしている

質問と回答

Q: DNAのメチル化とは何ですか?

A: DNAメチル化とは、DNAにメチル基を付加することで、生涯、特に初期発生時に遺伝子の転写を抑制し、遺伝子の活性を調整することをいいます。

Q: DNAのどのヌクレオチドがメチル化されるのですか?

A: シトシンとアデニンがメチル化できますが、アデニンのメチル化は原核生物に限られるため、すべての真核生物の転写はシトシンのメチル化を抑制することによって制御されています。

Q: エピジェネティクスとは何ですか?

A: エピジェネティクスとは、DNA配列の変化によらず、遺伝的でない因子がDNAメチル化によって遺伝子の転写を抑制することによって起こる遺伝子活性の変化を研究するものです。

Q: エピジェネティクスの基礎は何ですか?

A:エピジェネティクスの基本は、DNAのメチル化によって遺伝子を抑制し、生涯、特に初期発生時に遺伝子の転写を制御し、遺伝子の活性を変化させることです。

Q:遺伝子発現学とは何ですか?

A: 遺伝子発現の研究は、遺伝子がどのように表現型効果をもたらすかを研究するもので、DNAメチル化によって遺伝子の転写を抑制することで制御しています。

Q: メチル化による遺伝子活性の変化はどのくらい続くのでしょうか?

A:メチル化による遺伝子活性の変化は、細胞の一生、そして細胞分裂を経て何世代にもわたって続く可能性があります。

Q: DNAメチル化によって、生物の基礎となるDNA配列が変わるのですか?

A: いいえ、DNAメチル化は生物の根本的なDNA配列を変えることはありませんが、遺伝子の転写を抑制することにより、生物の遺伝子の挙動(発現)を変化させます。

百科事典を検索する