鞭毛(フラゲラム)とは?構造・機能・起源と繊毛との違いを解説

鞭毛(フラゲラム)の構造・運動・起源を図解で詳解。繊毛との違いや分類論までわかりやすく解説する入門ガイド。

フラゲラム(複数形:flagella)は、いくつかの単細胞生物や多細胞生物の細胞が持つ、長くて鞭のような突起で、移動や環境応答に重要な役割を果たします。構造的にはそれは微小管で構成されており、微小管の配列やそれに付随するモータータンパク質の働きによって運動を生み出します。鞭のような動きで細胞や生物を推進するののに役立ち、真核生物の鞭毛は典型的には「S」字状の波形(波打つような屈曲)を作り出し、その全体は細胞膜に囲まれています。

鞭毛はサイズや数以外の点で、はるかに小さい繊毛と構造的に多くの共通点を持ちます。その類似性から、両者を合わせてUndulipodiaという単位群にまとめるべきだとする提案もあります(多くの原生生物分類で議論されてきました)。以前にMargulisは、繊毛をもつ生物群だけを繊毛藻だけを繊毛藻類に入れるべきだと提案しており、鞭毛・繊毛を巡る分類学上の扱いは歴史的にも現在でも議論が続いています。原生生物という呼び方自体は、異種の単細胞形態の総称として有用ですが、より精緻な分類体系が流動的である点に留意する必要があります。

繊毛と鞭毛は細胞小器官であり、ミトコンドリアやプラスチッドのように明確な機能を果たす専門的な単位です。これらの小器官の多くは、かつては独立していた原核生物(細菌や古細菌)に起源を持つという考え方が、ミトコンドリアや葉緑体の起源研究によって支持されています。しかし、鞭毛・繊毛(真核の軸索構造)は、真核生物の細胞内の中心体(中心小体)や基底体に由来するもので、その進化史はミトコンドリアやプラスチッドとは異なる側面を持ちます。

構造(真核生物の場合)

- 軸索(アクソンーム): 一般に「9+2」構造を示し、周辺に9対の二重微小管(ダブルレット)、中央に2本の単微小管が配列します。これらの微小管は微小管で構成されています。

- 基底体(基底小体): 鞭毛は基底体に固定され、基底体は9つの三連微小管をもつ中心小体(centrosome/centriole)に相同性を持ちます。基底体は鞭毛の「取り付け部」であり、発生と極性の決定に重要です。

- ダイニンアームとリンクタンパク質: 軸索上の外側・内側ダイニン(ATPase)は微小管間の滑りを生じさせ、その滑り運動がネキシン結合や放射状スポークによって屈曲運動に変換されます。

- 被膜: 真核の鞭毛・繊毛は細胞膜に包まれており、膜タンパク質や感覚受容体を持つことがあります。

運動機構と機能

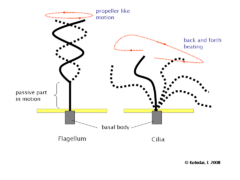

- 真核生物の鞭毛・繊毛は、ダイニンによるATP分解により微小管間で相対運動を起こし、それが軸索の屈曲を生じさせることで波状・打撃的な運動をします。鞭毛は比較的少数(1–2本程度)で長く、推進力を生む波状運動を示すことが多いです。

- 繊毛は多数(数十〜数百)存在して協調して拍動し、液流の生成、栄養の取り込み、感覚受容などを行います。

- 感覚・シグナル伝達: 鞭毛・繊毛は機械刺激や化学刺激を感知するセンサーとしての役割も果たし、細胞内シグナル伝達に関与します。

- 例: 精子の鞭毛は泳ぐための推進器、緑藻Chlamydomonasの鞭毛は走光性や走化性導く運動に関与します。

原核生物(細菌)における鞭毛との違い

- 構成要素が異なる: 細菌の鞭毛はフィラメントが主にタンパク質「フラジェリン(flagellin)」でできており、真核の微小管ベースの構造とは全く別物です。

- 運動原理が異なる: 細菌鞭毛は細胞壁直下のロータリー型モーターで回転することで推進を行い(回転運動)、真核の鞭毛は微小管の曲げ運動で泳ぎます。

- 起源も独立: 細菌鞭毛の進化的起源は真核の鞭毛とは別系統と考えられ、機能的類似(収斂進化)により似た役割を持つに至ったと見られます。

起源と進化

- 真核の鞭毛・繊毛の基本構造(軸索・基底体)は、中心小体(centriole)や細胞骨格成分と密接に関連しており、これらは真核細胞の細胞構造の発展とともに進化したと考えられます。

- 一方、ミトコンドリアやプラスチッドの起源が古細菌・細菌系統からの共生起源で説明されるのに対し、鞭毛・繊毛は細胞骨格の変化と特有のタンパク質群の集合によって形成されたため、起源様式が異なります。

- 分類学的には、鞭毛や繊毛の有無・形態は系統推定で重要な形質ですが、単一の特徴で系統を決めるのは限定的であり、分子系統と形態学的データの総合が必要です。

繊毛との違いと分類上の扱い

- 大きさと数: 一般に繊毛は短く多数、鞭毛は長く少数という区別があります(ただし例外あり)。

- 運動様式: 繊毛は協調拍動で流体移動や移動を補助し、鞭毛は波状運動で強い推進力を生み出すことが多いです。

- 先述のとおり、これらの類似性から統一的に扱うべきとする提案もあり、分類学的扱い(例えばUndulipodiaやMargulisの議論)は研究史上重要な論点となっています。

医学的・生態学的意義

- 人やその他の動物では、繊毛の異常は「繊毛運動障害(例:一次繊毛異常や原発性繊毛運動障害=PCD)」として気道の粘液排出不良、不妊(精子運動不良)や内臓逆位などを引き起こします。

- 微生物・原生生物の運動は生態系内での摂食・回避・分散に直結するため、生態学的にも重要です。

まとめ

鞭毛(フラゲラム)は、真核生物の微小管ベースの運動器官であり、構造的・機能的には繊毛と密接に関連していますが、細菌の鞭毛とは構成・運動原理・進化的起源が異なります。分類学的議論や医学的意義も大きく、細胞生物学・進化生物学・医療の各分野で重要な対象です。

鞭毛と繊毛の拍動パターンの違い。左が鞭毛、右が繊毛です。

タイプ

これまでに細菌べん毛、古細菌べん毛、真核生物べん毛の3種類が区別されてきました。これら3つのタイプの主な違いを以下にまとめてみました。

- 細菌べん毛は、ねじのように回転するらせん状のフィラメントです。細菌べん毛は、数種類の細菌の運動性のうちの2つを提供しています。

- 古細菌べん毛は表面的には細菌べん毛に似ていますが、細部の多くが異なり、非同種と考えられています。

- 真核生物のべん毛(動物、植物、原生生物の細胞のもの)は、前後にはみ出す複雑な細胞突起である。真核生物べん毛は、真核生物の運動性繊毛と一緒に、細胞機能や運動性における彼らの特徴的な波状の付属物の役割を強調するためにundulipodiaとして分類されています。一次繊毛は不動性であり、無双足症ではない;鞭毛と運動性繊毛無双足症の両方に見られる9+2軸素ではなく、構造的に異なる9+0軸素を有する。

質問と回答

Q: 鞭毛とは何ですか?

A:鞭毛は、いくつかの単細胞生物の動きを助ける、長い鞭のような構造物です。

Q: 鞭毛はどのような構造になっていますか?

A:鞭毛は微小管で構成されています。

Q: 鞭毛はどのようにして細胞や生物を推進させるのですか?

A:鞭のような動きで細胞や生物を推進させます。

Q: 真核生物の鞭毛はどのような動きをしているのですか?

A: 真核生物の鞭毛は通常S字を描くように動き、細胞膜に包まれています。

Q: 繊毛とは何ですか?

A:繊毛は、鞭毛とほぼ同じ構造を持つ細胞小器官です。

Q: 原生生物とは何ですか?

A: プロティスタとは、バラバラの単細胞生物の集まりで、今のところ便利な言葉です。

Q:真核生物の繊毛やミトコンドリアなどの細胞小器官の起源は何ですか?

A: これらの細胞小器官のすべて、あるいは大部分は、かつて独立した原核生物(細菌や古細菌)に起源を持ち、真核生物の細胞は「微生物の共同体」が「便宜上」一緒に働いているものです。

百科事典を検索する