背教とは?意味・歴史・異端との違い、宗教別の罰(カトリック・イスラム)

背教の意味・歴史、異端との違いをやさしく解説。カトリックとイスラムにおける罰や事例、現代的な議論まで一読で理解できます。

背教(はいきょう)とは、宗教的な文脈で用いられる用語で、自分が所属していた、あるいは信じていた宗教を放棄すること、またはその宗教から離れて別の信仰に移ることを指します。一般には「信仰を捨てる」「改宗する」といった意味で使われます。

概念と語源

語源はギリシャ語の「apostasia(離反)」やラテン語の「apostasia」に由来します。歴史的には、共同体や宗教共同体からの離反・裏切りを強く含意してきました。

異端(いだん)との違い

背教と異端は別の概念です。異端とは、その宗教に留まったまま教義や信条の一部に反する見解を持つことを指します。すなわち、異端者は共同体内にとどまりつつ公式の教えと異なる信念を主張します。一方で背教者は、教義に疑問を持つだけでなく、最終的にその宗教を離れ、別の宗教に改宗するか無信仰になるなど「信仰の放棄・離脱」を行います。

歴史的背景(キリスト教を中心に)

- 初期キリスト教時代には迫害の際に信仰を捨てた人々(lapsi)が問題となり、共同体内での取り扱い(赦し・再受け入れ)が議論されました。

- 中世ヨーロッパでは背教は宗教的だけでなく政治的・社会的な問題と結びつき、時に世俗法による処罰の対象ともなりました。

- 近代以降は信教の自由の考え方が広がり、個人の良心による宗教選択が国際人権規範で保護されるようになっています。

宗教別の扱い・罰

ローマ・カトリック教会では

カトリック教会の教義および現行の典礼法(200 Codex Iuris Canonici)では、背教(apostasy)、異端(heresy)、分裂(schism)は重大な罪として扱われます。教会法上はこれらに対して懲戒が科され得ます。具体的には、Canon 1364 により「異端、背教、分裂を犯した者は自動的(latae sententiae)に破門(excommunication)となる」と定められています。

ここでいう破門(破門)は教会共同体内での聖事参加などの権利停止を意味する教会的な制裁であり、世俗法による処罰とは別のものです。歴史的には社会的追放や刑罰と結び付くこともありましたが、今日では対処は主に教会内の手続きと牧会的配慮に基づいて行われます。

プロテスタント諸派

プロテスタントの諸教会では教派・教会ごとに対応が異なります。多くの場合、背教は教会会員資格の抹消や教会からの除名といった手続きにつながることがありますが、カトリックのような自動的な破門制度はない教派が多いです。

イスラム教の背教(リダード)

イスラム法(シャリーア)における背教(アラビア語でridda)は歴史的に重大視されてきました。古典的なイスラム法学の一部学派では、背教は世俗共同体に対する反逆とみなされ、最終的には死刑を含む厳しい刑罰が規定される場合がありました。しかし解釈や適用は学派、時代、地域によって大きく異なります。

現代における実情は多様です。多くのイスラム圏の国では信教の自由を一定程度認めており、背教が犯罪とされない国もあります。一方で、いくつかの国では背教に対する法的制裁(死刑、投獄、他の刑罰)が条文上または事実上存在します(例としてサウジアラビア、イラン、アフガニスタンなどがしばしば議論の対象となります)。ただし適用実態や法的解釈は国ごと・時代ごとに異なり、現代のムスリム法学者の間でも「私人の信仰の放棄に対して死刑を科すべきか」という点で見解が分かれています。

国際人権の観点からは、国連人権委員会などが「信仰の変更の自由は国際人権規約(ICCPR)により保護される」と解釈しており、背教を刑罰化することに対して批判が多くあります。

ユダヤ教・仏教などその他の宗教

ユダヤ教では歴史的に共同体法(ハラハー)上の制裁や社会的排斥が問題になることがありましたが、現代の多くのユダヤ社会では法的処罰は存在しません。仏教圏でも地域や宗派によって共同体からの排斥や寺院からの除名など社会的制裁があり得ますが、通常は世俗刑罰が伴うことは少ないです。

現代の法的・社会的影響

- 法的側面:民主主義国家や人権を重視する国では信教の自由が保障され、背教は刑事罰の対象にならないのが一般的です。一方、宗教法が法体系に大きな影響を持つ国では異なる対応が見られます。

- 社会的側面:背教した人は家族や共同体からの断絶、雇用・相続上の不利益、名誉に関する問題など社会的制裁を受ける場合があります。

- 政治的側面:国家や政治勢力が背教を「反逆」や「裏切り」と結びつけて扱うことがあり、宗教的忠誠が政治的忠誠と絡むと複雑になります。

現代の議論と人権

現代における主要な論点は、個人の良心と信仰選択の自由(国際的にはICCPR第18条に関連)と、宗教共同体の教義維持・社会秩序との調整です。多くの国際機関・人権団体は「改宗の自由は基本的人権であり、背教を刑罰化すべきではない」との立場をとっています。一方で、宗教指導者や一部学者は共同体の一体性や公共秩序の観点から慎重な対応を主張することがあります。

比喩的な用法

宗教以外の文脈でも「背教」は比喩的に使われます。例えば政党や組織、スポーツチームなどに対する離反や、信念・立場の急転換を指して「○○に対する背教」と表現することがあります(比喩としての用法)。

まとめ

背教は「信仰の放棄・改宗」を指す概念であり、異端とは異なります。歴史的には宗教共同体にとって重大な裏切りと見なされ、宗教的・世俗的制裁が伴うこともありました。現代では国や宗教、時代により扱いが大きく異なり、特にイスラム圏とカトリック教会では重要な議論の対象となっています。一方で国際人権法は個人の信教の自由を強く保護しており、背教を理由とする刑罰化には厳しい批判が向けられています。

スペインでカトリック教会からの離脱を呼びかける「集団背教キャンペーン」のロゴマーク

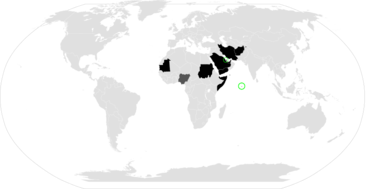

世界には、背教の罪で死刑になる国がある。これらの国の多くでは、イスラム教が主要な宗教の一つとなっています。

質問と回答

Q: 背教とは何ですか?

A: 背教とは、宗教的な文脈で使われる用語で、通常は他の宗教に移ることによって、自分の宗教から離れることを指します。

Q: 背教は異端とどう違うのですか。

A: 背教が異端と異なるのは、異端者は自分の宗教の伝統や信条の一つまたはそれ以上に疑問を持つだけであるのに対し、背教者はそれらすべてに疑問を持つという点です。

Q: 背教という言葉はどこで初めて使われたのですか。

A: 背教という言葉はキリスト教で最初に使われました。

Q: ローマ・カトリック教会における背教の罰は何ですか。

A: ローマ・カトリック教会における背教の罰は破門です。

Q: 背教という言葉は、今日ではどのような文脈で使われることが多いのですか。

A:背教という言葉は、イスラム教における背教の文脈で使われることがほとんどです。

Q: イスラームでは、どのような行為や信条が背教者になるのですか。

A: イスラームでは、ファルクにおいてファードやスンナと定義される宗教的命令を拒否したり、過小評価したり、嘲笑したり、軽視したり、「アルファズ-イ-クフル」と呼ばれる言葉を口にしたりする人は背教者とみなされます。

Q: シャリーア法では背教の罰則はどうなっていますか。

A: シャリーア法によると、イスラームにおける背教の刑罰は死です。

百科事典を検索する