脂質とは:構造・種類・生体機能をわかりやすく解説

脂質の構造・種類・生体機能を図解でやさしく解説。細胞膜やエネルギー貯蔵、ステロール・リン脂質の役割まで基礎から応用まで網羅。

脂質とは、生物に含まれる有機分子の一種で、一般に油性またはワックス状の化合物群を指します。多くの動植物でエネルギーの貯蔵や構造材、シグナル分子として重要な役割を担い、身近な例では脂肪やバター、チーズ、魚の脂、植物の種子油、藻類に含まれる油などが挙げられます。化学的には主に長い鎖状の炭素と水素を基本骨格とし、水に溶けにくい(疎水性)性質を持ちます。脂質は単純脂質(例:脂肪、ワックス)と複雑脂質(例:ステロイド、リン脂質など)に大別されます。

構造と主な種類

- 中性脂肪(トリグリセリド、脂肪):グリセロールに3つの脂肪酸がエステル結合したもので、最も一般的な貯蔵脂質。動物性は飽和脂肪酸が多く固まりやすく、植物性は不飽和脂肪酸が多く液体(油)になりやすい。

- リン脂質:グリセロールに2本の脂肪酸と1つのリン酸基をもち、親水性の頭部と疎水性の尾部を併せ持つ両性分子。細胞膜の基礎構造である脂質二重層を形成する。

- ステロール類(例:コレステロール):環状骨格を持つ脂質で、細胞膜の流動性調整やホルモン(性ホルモン、ステロイドホルモン)の前駆体、胆汁酸の材料となる。

- スフィンゴ脂質・糖脂質:神経組織や細胞外側の膜に多く見られ、細胞認識やシグナルに関与。

- ワックス:非常に長鎖の脂肪酸とアルコールがエステル結合したもの。植物の葉表面や動物の皮膚・羽毛の保護・防水に使われる。

- 脂溶性ビタミン(ビタミンA、D、E、Kなど):脂質と一緒に吸収され、体内で重要な機能を果たす。

脂質の物理化学的性質

脂質は一般に水に不溶ですが、エタノールやクロロホルムなどの有機溶媒には溶けやすいです。リン脂質のように親水部と疎水部を併せ持つ分子は、水中で自然に膜(二重層)やミセルを作り、これが細胞膜の基礎構造になります。脂肪酸の炭素鎖の長さや二重結合の有無(飽和/不飽和)、二重結合の位置や配置(シス/トランス)によって、融点や流動性が変わります。一般に飽和脂肪酸は融点が高く固体になりやすく、不飽和脂肪酸は液体になりやすいです。

生体内での主な機能

- エネルギー貯蔵:グリセロールと脂肪酸からなるトリグリセリドは高エネルギーで、同じ重量あたりのグリコーゲンより多くのエネルギーを蓄えます。主に脂肪組織に蓄積されます。

- 膜構造と物質輸送:リン脂質やコレステロールは細胞膜を構成し、物質の透過性や膜タンパク質の機能を調節します。膜ラフトなどの微小領域はシグナル伝達にも関与します。

- シグナル伝達:脂質由来の分子(例:プロスタグランジンなどのエイコサノイド)は炎症や血小板凝集、血管拡張など多様な生理反応を媒介します。また、ステロイドホルモンは遺伝子発現を調節する重要なシグナル分子です。

- 絶縁・保護・防水:皮下脂肪は体温の保持や衝撃吸収に寄与し、ワックスは表面の防水・保護に役立ちます。

- 脂溶性栄養素の吸収:脂溶性ビタミン(ビタミンA、D、E、K)は脂質とともに小腸で吸収されます。

代謝(消化と利用)

食事中の脂質は消化酵素(膵リパーゼなど)と胆汁酸の助けを借りて小腸で脂肪酸とモノグリセリドに分解され、吸収された後に再びトリグリセリドへと再合成されてキロミクロンとしてリンパ・血流に入ります。組織で必要に応じてトリグリセリドはリパーゼで加水分解され、遊離脂肪酸がミトコンドリアでβ酸化(β-oxidation)を受けてアセチルCoAを生成し、エネルギー(ATP)産生に利用されます。

健康との関係

脂質は生命維持に不可欠ですが、種類や摂取量によって健康への影響が異なります。飽和脂肪酸やトランス脂肪酸の過剰摂取は血中の悪玉コレステロール(LDL)を上昇させ、心血管疾患のリスクを高めるとされています。一方、魚に多いオメガ‑3不飽和脂肪酸(EPA、DHA)や植物由来のオメガ‑6系必須脂肪酸は、抗炎症作用や脳・網膜の機能維持に役立ちます。血中脂質はリポタンパク質(LDL、HDL、VLDLなど)として輸送され、バランスが健康指標の一つとなります。

日常でのポイント

- 調理に使う油は、不飽和脂肪酸を多く含むもの(例:オリーブ油、菜種油)を中心にし、飽和脂肪やトランス脂肪の摂取を控える。

- 魚(特に青魚)やナッツ類、種子類に含まれる良質な脂質を意識的に摂る。

- 脂溶性ビタミンの吸収には適量の脂質が必要であるため、極端な脂質制限は注意が必要。

まとめ:脂質はエネルギーの貯蔵、細胞膜の構成、シグナル伝達、栄養素の吸収など多岐にわたる重要な役割を持つ化合物群です。種類と量を理解し、バランスの良い摂取を心がけることが健康維持につながります。脂肪、ワックス、ステロール、脂溶性ビタミン(ビタミンA、D、E、Kなど)、グリセリド、リン脂質などは自然界に広く存在し、それぞれが特定の機能を担っています。

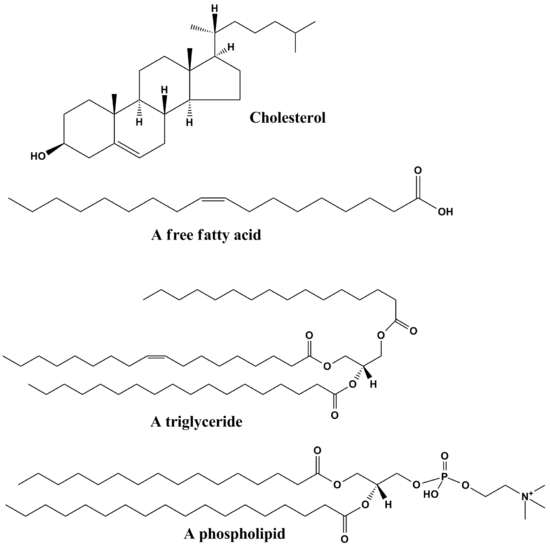

一般的な脂質の構造。上段はオレイン酸とコレステロール。真ん中の構造は、グリセロール骨格にオレオール鎖、ステアロイル鎖、パルミトイル鎖が結合したトリグリセリド。下部には一般的なリン脂質であるホスファチジルコリンがある。

質問と回答

Q: 脂質とは何ですか?

A: 脂質とは、生物に含まれる有機分子の一種で、油状または蝋状のものです。

Q: 脂肪は何から作られるのですか?

A: 脂肪は、脂質分子からできています。

Q: 脂質の原料は何ですか?

A: 脂質の供給源は、藻類、種子、肉、チーズ、バター、魚にあります。

Q: 脂質はどのように分類されますか?

A: 脂質は、単純なものと複雑なものに分類されます。複雑な分子の例としては、ステロイドやリン脂質が挙げられます。

Q: 脂質二重膜としての脂質の生物学的機能とは何ですか?

A: 脂質の生物学的な機能として非常に重要なのは、多くの細胞膜の基礎となる脂質二重膜としての機能です。

Q: 脂質のもう一つの機能は何ですか?

A: 脂質のもう一つの機能は、エネルギー貯蔵の役割を果たすことです。

Q: 自然界に存在する分子で、脂質グループに含まれるものの例をいくつか教えてください。

A: 脂質グループに含まれる天然由来の分子の例としては、脂肪、ワックス、ステロール、脂溶性ビタミン(ビタミンA、D、E、Kなど)、グリセリド、リン脂質などが挙げられます。

百科事典を検索する