マックス・ブルッフとは ドイツのロマン派作曲家と代表作ヴァイオリン協奏曲第1番

マックス・ブルッフ ドイツのロマン派作曲家の生涯と代表作を徹底解説 ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調の誕生背景と演奏史、名旋律と聴きどころを紹介

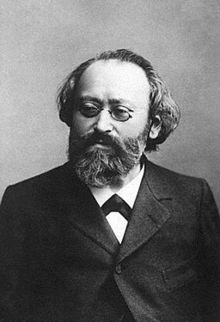

マックス・クリスチャン・フリードリッヒ・ブルッフ(1838年1月6日~1920年10月2日)は、マックス・カール・アウグスト・ブルッフ(Max Karl August Bruch)とも呼ばれ、ドイツ・ロマン派の作曲家・指揮者で、3つのヴァイオリン協奏曲を含む200以上の作品を作曲し、そのうちの1つはヴァイオリンのレパートリーの定番となっています。

ブルッフはケルン生まれ。彼は教師、指揮者、作曲家として長いキャリアを持ち、ドイツ国内の音楽職を転々とした。マンハイム(1862-1864年)、コブレンツ(1865-1867年)、ゾンダースハウゼン(1867-1870年)、ベルリン(1870-1872年)、ボン、1873-1878年は個人的に活動した。評判が最高潮に達した頃には、ロイヤル・リバプール・フィルハーモニック・ソサエティの指揮者として3シーズンを過ごした(1880-83年)。1890年から1910年に引退するまで、ベルリン音楽大学(ベルリン音楽院)で作曲を教えた。

彼の作品はドイツのロマン派音楽の伝統の中で保守的に構成されており、フランツ・リストやリヒャルト・ワーグナーのような対立する「新音楽」ではなく、ヨハネス・ブラームスに代表されるロマン派古典主義の陣営に属していました。彼の時代には、主に合唱曲の作曲家として知られていた。

彼のヴァイオリン協奏曲第1番ト短調作品26(1868年)は、ロマン派のヴァイオリン協奏曲の中でも最も人気のある作品の一つである。フェリックス・メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲ホ短調からいくつかの技法を用いている。

生涯と活動の概略

ブルッフは若くして音楽に秀で、作曲と指導の両面で活動の幅を広げました。各地の劇場や音楽団体で指揮者として就任しながら、合唱曲、宗教曲、室内楽、管弦楽曲、協奏曲など多彩なジャンルに作品を残しました。旺盛な創作活動の一方で教育者としても知られ、1890年以降のベルリンでの教職では若い世代に大きな影響を与えました。晩年は第一次世界大戦前後の激動の時代を過ごし、1920年に没しました。

作風と音楽的特色

ブルッフの音楽は旋律の美しさ(歌心)を第一に重んじ、明確で説得力のある楽曲構成と温かみのある和声感が特徴です。和声進行や形式面では比較的保守的で、ブラームス系の古典的ロマン主義に近い立場をとりましたが、同時代の劇的で革新的な手法を全面的に拒絶したわけではなく、表現上必要と認めれば効果的に用いています。管弦楽法は明瞭で実用的、独奏楽器とオーケストラのバランスに配慮した書法が多くの奏者に好まれます。

代表作と注目点

- ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 作品26 — ブルッフの代表作。情緒豊かな旋律、劇的な導入、抒情的な中間楽章、民謡風の要素を含む躍動的なフィナーレなどが融合し、ヴァイオリン曲のスタンダードとして世界中で演奏されています。作曲当時のロマン派的表現と古典的な均整感の両立が際立ちます。ジョセフ・ヨアヒムなど当代の名手に献呈され、以後多くの名演奏家により再演・録音されてきました。

- スコットランド幻想曲(Scottish Fantasy) 作品46 — 民俗的素材を用いた色彩豊かな協奏的作品で、ヴァイオリンの抒情性を引き出す名作です。

- コル・ニドライ(Kol Nidrei) 作品47 — チェロと管弦楽のための作品で、ユダヤ教の詠唱に基づく主題を用いた哀愁を帯びた名品として広く知られています。

- 合唱曲、大規模な宗教曲や多くの室内楽、歌曲など。特に合唱作品は当時高い評価を受けました。

楽曲構成(協奏曲第1番について)

協奏曲第1番は伝統的な3楽章構成をもち、独奏ヴァイオリンの歌わせ方(カンタービレ)に重きを置いた楽章が中心となります。序奏部やオーケストラとの対話を活かした書法により、独奏者の技巧と音楽表現の双方が求められる作品です。技巧的な華やかさよりも旋律の抒情性と情感の深さが演奏上の魅力となります。

影響と評価

生前および没後ともに、ブルッフは保守的だが確かな職人技をもつ作曲家として評価されてきました。特にヴァイオリン協奏曲第1番は数多くの著名なヴァイオリニスト(例: ヤッシャ・ハイフェッツ、イツァーク・パールマン、イェフィム・ブロンフマンではなくヴァイオリン奏者の名 、など)によって録音・演奏され、現在でもコンサートで頻繁に取り上げられます。また、彼の室内楽や合唱曲も専門家の間で高く評価されています。

おすすめの聴きどころと入門

ブルッフを初めて聴く際は、まずヴァイオリン協奏曲第1番を聴くことを勧めます。冒頭のドラマティックな導入から第二楽章の歌、終楽章での躍動的な展開まで、作曲家の音楽性が手早く理解できます。次いでスコットランド幻想曲やコル・ニドライを聴くと、ブルッフの民族色や宗教的・抒情的側面がより深く感じられます。

総括

マックス・ブルッフはロマン派後期にあって「歌」を大切にした作曲家であり、特にヴァイオリン作品にその才能が開花しました。大衆的な魅力と確かな作曲技術を兼ね備え、演奏家・聴衆の双方に長く愛され続ける作品を残しています。

マックス・ブルッフ

質問と回答

Q:マックス・クリスチャン・フリードリヒ・ブルッフとは誰ですか?

A: マックス・クリスチャン・フリードリヒ・ブルッフは、マックス・カール・アウグスト・ブルッフとも呼ばれ、200以上の作品を書いたドイツのロマン派の作曲家、指揮者です。

Q:生まれはどこですか?

A:ケルン生まれです。

Q:現役時代はどのような役職に就いていたのでしょうか?

A:マンハイム(1862-1864)、コブレンツ(1865-1867)、ゾンダースハウゼン(1867-1870)、ベルリン(1870-1872)、ボン(1873-1878は個人的に活動)で音楽の仕事をした。また、1880年から1883年までロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニック・ソサエティの指揮者を3期務めた。

Q. 彼の代表的な作品を教えてください。

A:ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調作品26(1868年)は、ロマン派の代表的なヴァイオリン協奏曲のひとつです。フェリックス・メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲ホ短調の技法が多く使われている。

Q. ベルリン音楽大学で作曲を教えたのはいつからですか?

A: 1890年から1910年に引退するまで、ベルリン音楽院で作曲を教えた。

Q:彼の作品の多くは、どのような音楽の伝統を受け継いでいるのでしょうか?

A:彼の作品の多くは、ドイツ・ロマン派の音楽的伝統の中で保守的に構成されており、リストやワーグナーといった対照的な「新しい音楽」ではなく、ブラームスに代表されるロマン派古典主義に位置づけられます。

Q. ブルッフは当時、主にどのような作曲家として知られていたのでしょうか?

A:ブルッフは当時、主に合唱曲の作曲家として知られていました。

百科事典を検索する