光電効果(フォトエレクトリック効果)とは|定義・原理・歴史とアインシュタインの功績

光電効果の定義・原理・歴史を図解でわかりやすく解説。アインシュタインの功績や実験例まで科学の核心を短時間で理解。

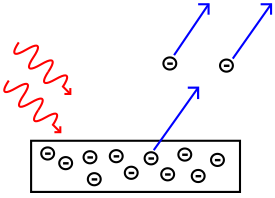

光電効果とは、物理学における現象の一つである。この効果は、電磁放射が光子と呼ばれる一連の粒子からできているという考えに基づいている。光子が金属表面の電子に当たると、電子が放出されます。放出された電子は光電子と呼ばれる。ハインリッヒ・ルドルフ・ヘルツが発見したことから「ヘルツ効果」とも呼ばれているが、この名称はあまり使われていない。光電効果は、物理学者が光と電子の量子的性質を理解するのに役立った。波と粒子の二重性という概念が生まれたのも、光電効果のおかげである。アルバート・アインシュタインは「光電効果の法則」を提唱し、1921年にノーベル物理学賞を受賞した。

光電効果の基本原理

光電効果では、入射する光の各光子がエネルギー E = hν(h はプランク定数、ν は光の周波数)を持ち、このエネルギーが金属表面の電子に局所的に渡される。電子が表面から脱出するためには、材料固有の「仕事関数(ワークファンクション)φ(ファイ)」と呼ばれるエネルギーを超える必要がある。アインシュタインの説明により得られる運動エネルギーの関係式は次のようになる:

最大運動エネルギー: K_max = hν − φ

ここから重要なポイントが導かれる:

- 入射光の周波数 ν がある閾値 ν0(ν0 = φ/h)より低ければ、光電子は放出されない。

- 放出される光電子の最大運動エネルギー K_max は光の強度(光子の数)ではなく周波数 ν に依存する。

- 光の強度を増しても、ν < ν0 の場合には電子放出は起こらない。一方、ν > ν0 では放出数(光電流)は強度にほぼ比例するが、個々の電子のエネルギーは増えない。

実験的観察と重要な特徴

- 閾値周波数・閾値波長:材料ごとに仕事関数 φ が決まり、対応する閾値周波数 ν0 = φ/h、閾値波長 λ0 = c/ν0 が存在する。例えば φ ≈ 4 eV の金属では λ0 ≈ 310 nm 程度(紫外域)になる。

- 時間遅延がほとんどない:単一光子による電子放出は非常に短い時間スケールで起こり、マクロな遅延は観測されない(量子吸収・放出の即時性を示唆)。

- 光強度と電子エネルギーの区別:光強度(光子数)は放出される電子の数に影響するが、個々の光子のエネルギー(周波数)が電子の運動エネルギーを決定する。

歴史的経緯

- 発見:ヘルツ(1887年頃)は、紫外線照射で金属電極間の火花放電が容易になることを観察した。これは光による電子放出の最初の報告である。

- 詳細実験:フィリップ・レナール(Philipp Lenard)はヘルツの観察を発展させ、放出される電子のエネルギーが光の強度ではなく色(周波数)に依存することを示した。

- 理論的説明:アルバート・アインシュタインは1905年に、光を粒子(光子)として扱うことで光電効果を説明する論文を発表した。彼の理論はプランクの量子仮説を拡張したもので、これが評価されて1921年のノーベル物理学賞授与につながった。

光電効果と量子論・波粒二重性

光電効果の実験結果は、光が純粋な波では説明できないことを示した。光のエネルギーが連続的に吸収されるのではなく、光子という離散的な単位で電子に渡されることを示唆し、光の粒子性を強く支持した。これにより、光と物質の相互作用における量子論の発展が促進され、波と粒子の二重性という概念が広く受け入れられるようになった。

種類と関連する現象

- 外部光電効果(外部光電放出):金属表面から電子が真空中へ放出される現象。古典的に「光電効果」として扱われるもの。

- 内部光電効果(光電導・光起電):光照射により物質内部で電子・正孔が生成され、導電性が変化したり内部で電圧が発生する現象。太陽電池で利用される「光起電力(フォトボルタイク)」や光導電はこれに該当する(※外部光電効果とは区別が必要)。

応用例と現代の実装

- 光電子増倍管(Photomultiplier):微弱な光子検出に用いられ、入射光子から放出された光電子を増幅して電流へ変換する。

- フォトダイオード・光検出器:半導体内部の光電効果を利用して光を電気信号に変換する。

- 光電子分光(XPS, UPS, ARPES):物質表面やバンド構造を調べるために光電効果を利用した分析手法。放出される電子のエネルギーと角度を測定することで化学状態や電子構造を得る。

- 基礎研究:固体物理や表面科学、ナノ材料研究で広く利用される。

実用上の注意点・典型値

- 仕事関数 φ の大きさ:金属によって φ はおおむね 2 ~ 6 eV 程度(例:ナトリウム ≈ 2.3 eV、銀 ≈ 4.3 eV、プラチナ ≈ 5.6 eV)である。この値により放出可能な光の波長域が決まる。

- 単位変換の例:φ = 4 eV の場合、閾値波長は λ0 = hc/φ ≈ 310 nm(紫外域)。φ = 2.5 eV では λ0 ≈ 497 nm(可視緑域)となる。

まとめ

光電効果は、光が量子的な粒子(光子)として電子にエネルギーを与え、材料から電子が放出される現象である。光の周波数に閾値が存在し、個々の光子のエネルギーが電子の運動エネルギーを決めるという点で古典的な波動説明を超えるものであった。歴史的にはヘルツやレナールの実験に始まり、アインシュタインの理論によって明確に説明され、現代物理学と応用技術の基盤になっている。

金属板から電子が放出される様子を示した図

メカニズム

すべての電磁波が光電効果を起こすわけではなく、ある周波数以上の放射線だけが光電効果を起こす。この必要最小限の周波数を「カットオフ周波数」または「しきい値周波数」と呼ぶ。このカットオフ周波数を用いて、仕事関数wを求める。

光電効果を引き起こす光子のエネルギーは,E = h f = K E + w で求められる.

光の強さだけでは、電子の放出は起こりません。カットオフ周波数以上の光でなければそれはできない。しかし、光の強さを上げれば、カットオフ周波数以上の光であれば、放出される電子の数は増えます。

沿革

ハインリッヒ・ヘルツが光電効果を初めて観測したのは1887年のことである。2つの帯電した球体に光を当てると、その間を火花が飛び交いやすくなることを報告したのだ。ヘルツが観測した効果については、さらに研究が進められた。1902年、フィリップ・レナードは、光電子の運動エネルギーが光の強さに依存しないことを示した。しかし、アインシュタインがこの効果を完全に説明する理論を提唱したのは、1905年のことである。この理論によると、電磁放射は光子と呼ばれる一連の粒子である。光子は、表面の電子と衝突して放出される。この理論は、電磁放射は波であるという考えに反していた。そのため、最初は正しいとは認められなかった。1916年、ロバート・ミリカンが、真空の光電管を使った実験結果を発表した。彼の研究により、アインシュタインの光電式が非常に正確にその挙動を説明できることがわかった。しかし、ミリカンをはじめとする科学者たちは、アインシュタインの光量子の理論をなかなか受け入れようとしなかった。マクスウェルの波動理論では、光電効果や黒体放射を説明できない。これらは量子力学で説明できる。

質問と回答

Q: 光電効果とは何ですか?

A: 光電効果とは、物理学上の現象で、電磁波は光子という粒子でできており、それが金属表面の電子に当たると電子が放出され、光電子を形成することができる、というものです。

Q:光電効果を発見したのは誰ですか?

A: ハインリッヒ・ルドルフ・ヘルツが光電効果を発見しました。

Q: なぜ光電効果はヘルツ効果とも呼ばれるのですか?

A:光電効果は、ハインリッヒ・ルドルフ・ヘルツが発見したため、ヘルツ効果とも呼ばれています。

Q: 波動と粒子の二重性とは何ですか?

A: 波動粒子二元論とは、光電効果によって物理学者が光と電子の量子的性質を理解するために生まれた概念です。

Q: 誰が光電効果の法則を提唱したのですか?

A: アルベルト・アインシュタインが光電効果の法則を提唱しました。

Q: 光電効果は物理学にどのような貢献をしたのですか?

A:光電効果は、光と電子の量子性を理解し、波動と粒子の二元性の概念を発展させ、1921年にノーベル物理学賞を受賞したアルベルト・アインシュタインが提案した「光電効果の法則」に貢献しました。

Q:光電効果で放出される電子は何と呼ばれていますか?

A: 光電効果で金属表面から放出される電子は、光電子と呼ばれます。

百科事典を検索する