ロディニアとは:11億〜7.5億年前の超大陸 — 定義・分裂と雪球地球の影響

ロディニアとは何か、11億〜7.5億年前の超大陸の形成・分裂と雪球地球が地球環境や生命進化に与えた影響をわかりやすく解説。

ロディニアは約11億年前(11億年前=1100 Ma)からおよそ7億5千万年前(750 Ma)ごろまで存在したと考えられる超大陸です。名称は英語の「Rodinia」で、語源はロシア語の「родина(ロディーナ、母国・故郷)」に由来します。ロディニアは、新しい研究では地球の陸塊の大部分を結び付けていたと推定されており、後に分裂して現在の大陸配置へとつながる重要な段階を作りました。

形成と時代区分

ロディニアは、より古い大陸断片や地殻ブロックが衝突・結合して成立したと考えられています。組み立ての過程には、グレンビル造山帯(Grenville orogeny)など、10億年程度前の造山活動が深く関わっていた可能性があります。地質年代でいうと、ロディニアの成立から分裂までの期間はおおむね11億年前から7億5千万年前(新原生代=中〜後期原生代に相当)です。

分裂(超大陸の崩壊)とその後

ロディニアは新古生代の第一期であるトニアン(Tonian)を含む時期に分裂を始めたとされ、分裂は数億年にわたって進行しました。大陸の断片化により、後の時代に再びいくつかの断片が結合して3〜2億年前に形成されたパンゲアへと至ります。

分裂の過程で生じた海洋の広がりやプレート運動の変化は、気候や海洋循環、陸地からの物質供給に大きな影響を与えました。特にロディニア分裂後の地球では、7億年前前後に極端な低温状態(いわゆる雪球地球)が複数回発生した記録があり、分裂が雪球地球の引き金または一因になった可能性が議論されています。

雪球地球や生物進化との関連

ロディニア分裂に伴う大規模な海岸線の増加や風化作用の強化は、大気中の二酸化炭素(CO2)を減少させ、気候冷却を促したと考えられます。また、分裂により新たに開かれた海盆や沿岸域からは栄養塩や溶存物質が海へ大量に供給され、これが海洋の酸素化や生態系の基盤を変えた可能性も示唆されています。こうした環境変化は、後のエディアカラ期やカンブリア期に見られる生物多様化(爆発的な進化)と関連があると考えられていますが、因果関係の詳細はまだ研究が続いています。

復元の手法と不確実性

ロディニアの正確な配置や分裂の順序は完全には解明されていません。復元には以下のような証拠が用いられます:

- 古地磁気(paleomagnetism):古代の地磁気方向から緯度と大まかな位置を推定。

- 造山帯や堆積層の対応:類似した岩体、変成史、堆積パターンが大陸間の接触を示唆。

- デトリタルジルコンの年齢分布:岩石中のジルコン年代が大陸起源のつながりを示す手がかりに。

- 化石や同位体記録:生物・化学的な証拠が海域や陸域の連続性を支持する場合がある。

しかし、証拠は地域ごとに偏りがあり、古地磁気データの解釈やプレートの古い運動復元には不確実性が伴います。よって、ロディニアの具体的配置については複数の競合モデル(たとえば「SWEAT」や「AUSWUS」などの仮説)が存在し、学説が確定しているわけではありません。

まとめ

ロディニアは地球史で重要な超大陸のひとつであり、その成立と分裂は地球の地質学的・気候的環境、さらには生命の進化に深い影響を与えたと考えられます。しかし、その正確な姿や詳細な歴史については現在も研究が進行中で、今後の地質学的証拠や手法の改良で理解がさらに深まることが期待されています。

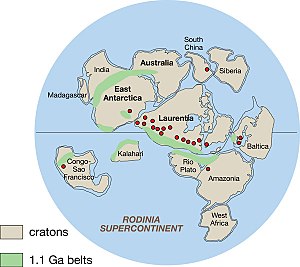

超大陸ロディニアの再構築。

解散

ロディニアの分裂は、その形成よりもよく理解されている。新古生代の大規模な洪水玄武岩流と火山噴火がほとんどの大陸で見られる。これは、約7億5000万年前に大規模なリフティングが行われた証拠である。早くも8億5千万年前と8億年前には地溝が発達し、やがてエディアカラで海になった。

約6億1千万年前(エディアカラ期の半ば)の別のリフティング現象では、イアペタス海が形成されました。およそ6億年前から5億5千万年前の間に、すべての大陸が再び一つの超大陸になったのかもしれません。この仮説の超大陸をパノティアと呼ぶ。

生活への影響

後の超大陸とは異なり、ロディニア自体は完全な不毛地帯であった。生命が乾いた土地を開拓する前から存在していた。また、オゾン層が形成される前だったので、太陽光に含まれる紫外線にさらされ、生物が生息して化石を残すことはできなかった。しかし、その存在は当時の海洋生物に影響を与えたと思われる。

低温期の地球は大規模な氷河を経験し、気温は少なくとも現在と同じくらい低かったと考えられます。ロディニアのかなりの部分が氷河や南極の氷冠に覆われていた可能性がある。

大陸が裂けて新しい海ができ、海底が広がることで、温度が高く密度の低い海洋リソスフェアが生成されました。熱い海洋リソスフェアは密度が低いため、古い冷たい海洋リソスフェアほど深くは沈まない。新しいリソスフィアの面積が比較的大きい時代には、海底が上がってきて海面が上昇します。その結果、浅い海が多くなったのです。

海の水域が広くなって蒸発量が増えたことで、降雨量が増え、露出した岩石の風化が進んだのかもしれません。この降雨量の増加により、温室効果ガスの濃度が低下したと考えられます。CO2濃度が下がると、「スノーボールアース」と呼ばれる時代が始まります。また、火山活動の活発化は、海に栄養分をもたらしました。このことが、初期の動物の誕生に重要な役割を果たしたと考えられます。

質問と回答

Q: ロディニアとは何ですか?

A: ロディニアは、11億年前から7億5千万年前に存在した超大陸の名前です。

Q: ロディニアという名前はどういう意味ですか?

A: ロディニアという名前は「産む」という意味です。

Q: ロディニアは地球上のどの程度の国土を有していたのですか?

A: ロディニアは、新新生代が始まった当時、地球の国土のほとんど、またはすべてを占めていました。

Q:新新生代にロディニアはどうなったのですか?

A: ロディニアは新新生代の最初の時期であるトニアンに分裂し、その大陸の断片は後に再び組み合わされてパンゲアを形成しました。

Q: ロディニアの正確な位置や歴史についてはどのようなことが分かっていますか?

A:パンゲアとは対照的に、ロディニアの正確な位置や歴史はまだほとんどわかっていません。

Q:ロディニアの分裂は、地球史の中でどのような出来事を引き起こしたのでしょうか?

A:7億年前の地球気候の極端な冷え込みと、その後のエディアカラン紀、カンブリア紀の原始生物の急速な進化は、ロディニアの分裂が原因であったと考えられています。

Q:ロディニアは、もっと古い超大陸の一部から形成されたのですか?

A:はい、ロディニアは、もっと古くてよく分かっていない超大陸の一部から形成されました。

百科事典を検索する