竜盤目(サウリスキア)とは|特徴・骨盤構造・獣脚類と竜脚類の分類

竜盤目(サウリスキア)の骨盤構造と特徴、獣脚類・竜脚類の分類や鳥類との系統関係を図解でわかりやすく解説。

サウリスキア目は、恐竜の2つの目のうちの1つです。1888年、ハリー・シーリーは恐竜を大きく2つの目に分類しました。その理由は主に腰の構造が異なるためで、シーリーリーはこれを「トカゲ型」と「鳥型」に分けました。サウリスキア目(「トカゲ型=Saurischia」)とオーニシキア目(「鳥型=Ornithischia」)では、股関節を構成する骨の配列、特に恥骨(恥骨)の向きが大きく違います。

骨盤構造の特徴

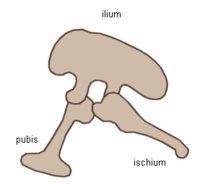

竜盤目(サウリスキア)の骨盤は、腸骨(腸骨)が大きく、恥骨(恥骨)が前方に伸びるのが典型的です。対してオーニシキア目は恥骨が後方へ向く形が多く、「鳥型(bird-hipped)」と呼ばれます。骨盤を構成する主な骨は以下のとおりです。

- 腸骨(ちょうこつ / ilium):背側に延びる大きな骨。

- 坐骨(ざこつ / ischium):後下方に伸びる骨。

- 恥骨(ちこつ / pubis):前方または後方に向く、左右一対の骨。

サウリスキアでは恥骨が前方へ伸びることで、四肢や腸管の配置・運動様式に影響を与えました。ただし進化の過程で恥骨の向きを逆転(後方へ向く)させたグループもあり、とくに一部の獣脚類(Maniraptoraなど)は鳥類へ続く系統で「鳥型」に類似した骨盤を示します。したがって骨盤形状のみで単純に分類できない例外もあります。

分類:獣脚類と竜脚類

肉食恐竜(獣脚類)と、ディプロドクスやブラキオサウルスなどの竜脚類もは、ともに竜盤目に属します。つまり竜盤目は大きく分けて以下の二群を含みます:

- 獣脚類(Theropoda):多くは二足歩行の肉食恐竜で、後に鳥類へ直接つながる系統を含みます。例:ティラノサウルスやアロサウルス、ヴェロキラプトル。

- 竜脚形類・竜脚類(Sauropodomorpha / Sauropoda):長い首と尾、大型で四足歩行の草食恐竜。例:ディプロドクス、ブラキオサウルス。

これにより、現代の系統分類では鳥類は獣脚類に由来するため、広義の竜盤目の内部に位置付けられます。元の分類名「トカゲ型(サウリスキア)」はやや誤解を招くもので、鳥類(鳥類は)が「鳥型」に由来するわけではない点が重要です。

進化上の意義と最新の議論

竜盤目は三畳紀後期(約2億3千万年前ごろ)に出現し、その後白亜紀まで多様化しました。獣脚類の一部は小型化・羽毛化・飛行への適応を進め、最終的に現生の鳥類へとつながります。一方、竜脚類は超大型化して陸上最大級の動物となりました。

なお、恐竜分類の伝統的な二分法(サウリスキア vs オーニシキア)は長く支持されてきましたが、近年の系統解析では別の分類枠組み(例:2017年に提案された Ornithoscelida 仮説など)も示され、竜盤目の単系統性や両目の関係については議論が続いています。化石の発見と解析手法の進歩により、今後も分類体系が更新される可能性があります。

代表的な例

- 獣脚類(竜盤目内):ティラノサウルス、アロサウルス、ヴェロキラプトル、始祖鳥(鳥類と獣脚類の橋渡し的存在)

- 竜脚類(竜盤目内):ディプロドクス、ブラキオサウルス、アルゼンチノサウルス(超大型例)

まとめると、竜盤目(サウリスキア)は骨盤構造の特徴に基づく古典的な大分類で、獣脚類と竜脚類を含みます。鳥類は獣脚類に由来するため、系統学的には竜盤目の系統内に位置しますが、分類の詳細やグループ間の関係については現在も研究と議論が続いています。

サウリスキアの骨盤(左側)

関連ページ

質問と回答

Q: サウリスキアとは何ですか?

A:サウリスキアは恐竜の2つの目のうちの1つです。

Q:恐竜を2大目的に分類したのは誰ですか?

A:ハリー・シーリーは、恐竜を2つの目に分類しています。

Q:なぜ恐竜は異なる目に分類されたのですか?

A:恐竜は、腰の構造から異なる目に分類されました。

Q: 恐竜の2つの目とは何ですか?

A:竜盤類と鳥盤類の2つです。

Q: どの恐竜が竜脚類に分類されますか?

A:肉食恐竜(獣脚類)とディプロドクスやブラキオサウルスのような竜脚類はすべてサウルス類に属します。

Q:鳥類はサウリスキー類に分類されますか?

A:はい、現代の分類では、鳥類はサウリスキア恐竜の亜種に分類されます。

Q:竜盤類と鳥盤類はどう違うのですか?

A:竜盤類と鳥盤類では、腰の骨の組み方に違いがあります。

百科事典を検索する