SOS(遭難信号)とは?意味・由来・モールス信号・歴史と誤解を解説

SOS(遭難信号)の意味・由来、モールス信号の仕組み、世界標準化の歴史と誤解を図解でわかりやすく解説。音楽や文化に残る事例も紹介。

SOS(遭難信号)は、無線や光、音などで危険・遭難を知らせる国際的なディストレスコード(遭難信号)です。1905年4月1日にドイツ政府によって無線規則に導入され、1906年11月3日に調印された第2回国際無線電信条約に盛り込まれたことで世界標準となりました。この条約は1908年7月1日に発効しています。

モールス信号としての形式

SOSはモールス信号で表すと ···---···(または・・・---・・・ / ...---...)で、3つのディット(短点)と3つのダー(長点)が連続して送られます。国際モールス信号では、3つのディットがS、3つのダーがOを構成するため、文字としてはS O Sになりますが、遭難用のプロサイン(手続き信号)として用いる際は、文字間の空白を入れずに一続きで送ります。つまり厳密には「S」「O」「S」の3文字を単に並べたものではなく、区切りのないプロサインです。視覚的・標準的には「SOS」と書く際に文字の上にバーを付けてプロサインであることを示します。

歴史と背景(簡潔な年表)

- 1904年頃:当時は無線通信の発展期で、船舶間の無線呼出し・遭難信号の統一が課題となっていました(例:Marconi系のCQDなどが使われていました)。

- 1905年4月1日:ドイツの無線規則で現在のSOS形式が導入されました。

- 1906年11月3日:第2回国際無線電信条約で国際標準として採用されました。

- 1908年7月1日:上記条約が発効し、国際的な正式採用となりました。

- 20世紀後半〜現代:無線電話や衛星救難システム(EPIRB、GMDSS、DSCなど)の導入により通信手段は進化しましたが、視覚・音声・モールスのSOSは依然として伝統的・補助的な遭難表示として認知されています。

なぜSOSが採用されたか

- 単純で覚えやすく、電鍵(モールス発信器)でも視覚信号でも容易に送受信できる。

- パターンが交互で明瞭なため、雑音下でも検出しやすい(···---···は識別しやすい)。

- 文字の間隔を詰めた連続信号であるため、誤認識が少ない。

誤解とバックロニム(後付けの語呂合わせ)

一般的な俗説として「SOS = Save Our Souls」「Save Our Ship」などのフレーズが広まりました。特に「Save Our Ship」は有名ですが、これは後から覚えやすくするためにつけられたバックロニム(後付けの語呂合わせ)に過ぎません。実際にはSOSは頭文字語(acronym)ではなく、元来は単にモールスの連続パターンとして規定されたプロサインです。

現代の運用と代替技術

- GMDSS(全球海上遭難安全システム)や衛星救難ビーコン(EPIRB)、DSC(デジタル選択呼出し)など、現代の海事遭難通知はデジタル化・自動化が進んでいます。しかし、SOSは依然として基本的な視覚・音声・モールスの緊急表示として認知されています。

- 無線での口頭通信では「Mayday(メーデー)」が遭難通報の標準語(英語圏発祥、語源はフランス語の "m'aidez" = 助けて)であり、モールスとは別の手続きです。状況や手段に応じて「SOS(モールス)」と「Mayday(口頭)」が使い分けられます。

送信手段(モールス以外)

- 光信号:アールディスランプ(Aldis lamp)や懐中電灯でモールスを送る(夜間のSOS送信に有効)。

- 視覚表示:フレア、オレンジ色の煙、マーキング用の液体による染色など。

- 音響信号:連続した汽笛や銃声(間隔を置いて)など。

- 旗やジェスチャー:国際的に定められた遭難旗や手振りなど。

法的地位と海事手続き

SOSは国際条約や無線規則で遭難信号として認められており、受信者は緊急援助を提供する義務が生じます(救助の義務は各国・条約による規定に依存します)。現代ではGMDSSにより自動通報や衛星経由の救助要請が主流ですが、通信手段が限られる場面では従来のSOSが重要な役割を果たします。

文化的な影響

SOSは多くの音楽作品やフィクションで象徴的に使われています。以下はその一例です(原文のリンク表記はそのまま保持しています):

遭難信号「SOS」は、ザ・ポリスの「Message in a Bottle」、ABBAの「SOS」、リアーナの「SOS」、ジョナス・ブラザーズの「S.O.S.」、ガンマの「Stranger」、ザ・スーサイド・マシーンズの「S.O.S.」、オラ・スヴェンソンの「S.O.S.」、アヴィーチーの「SOS」など、多くの曲が作られています。

まとめ(要点)

- SOSはモールスのプロサイン(···---···)であり、遭難を示す国際的な信号である。

- 「Save Our Souls」などの解釈は後付け(バックロニム)で、元来の由来ではない。

- 現代ではGMDSSや衛星ビーコンなど新技術が中心だが、SOSは依然として視覚・音響的な遭難表示として有効である。

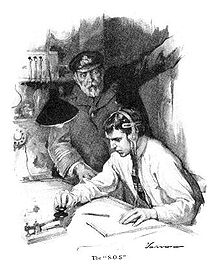

RMSタイタニックの船長と無線オペレーターの絵、タイトルは"The S.O.S."

初期開発

1890年代初頭に無線通信が開発される前には、海上輸送船はすでにさまざまな視覚的・聴覚的な遭難信号を採用していました。彼らは、セマフォアフラッグ、シグナルフレア、ベル、フォグホーンなどを使用していました。当初、無線は無線電信と呼ばれていました。もともとは固定電話用に開発されたディットアンドダー方式のモールス符号を使用していましたが、船舶に無線通信が可能になると、通信の標準化が求められるようになりました。船での無線通信が可能になると、通信の標準化が求められました。

第1回国際無線電信会議がドイツのベルリンで開催されたのは1903年のことでした。当時、イタリアの代表であったキンティーノ・ボノモ船長は、共通の運用手順の必要性について議論した。また、1903年11月27日号の『The Electrician』に掲載された「The Wireless Telegraph Conference」によれば、「遭難中の船は...数分間隔でSSS DDDの信号を送るべきだ」との提案もあったという。どのようにするかという疑問は、1903年の会議の範囲を超えていた。1903年8月13日に署名された会議の最終議定書の第4条では、「無線電信局は、実質的に不可能な場合を除き、海上の船舶から受信した助けを求める電話を優先するべきである」とされているが、当時は標準的な信号は採用されていなかった。

国際的な規則がなかったため、それぞれの船が独自の方法を開発することになりました。例えば、1905年にナンタケット沖で沈没した灯船の乗組員は、救助を呼びかけるために"HELP"という言葉を送信した。おそらく最初に採用された国際的な無線による遭難信号は「CQD」( - - - - - - - - )であった。これは、1904年1月7日にマルコーニ国際海上通信社の「Circular 57」によって発表されました。これは 1904 年 2 月 1 日にマルコーニの施設で有効となった。もう一つの提案は、米国海軍が使用するために出版した S. S. Robison の「Manual of Wireless Telegraphy for the Use of Naval Electricians」の 1906 年版に掲載されています。これには、国際信号法典として知られている標準的な視覚的旗信号も無線使用のために採用される可能性が高いと記載されていました。したがって、"In distress; want immediate assistance"の略である旗信号"NC" ( - - - - - - - )もまた、無線の遭難信号となる可能性が高い。

ドイツで生まれたSOS

第三の基準は、SOS遭難信号の作成につながった。ドイツ政府は一連の国家無線規則を発行しました。これらは1905年4月1日から使用されました。彼らは、SOS遭難信号を含む3つの新しいモールス信号シーケンスを導入しました。

- Ruhezeichen(「送信停止信号」)は、6つのダッシュ( - - - - - - )で構成されています。この信号は、沿岸局が他のローカル局に送信停止を指示するために送信された。

- 3つのディット/3つのダー/1つのディットで作られたSuchzeichen(「クエスト信号」)は、すべて一緒に走っている(- - - - - - - )。この信号は船が岸壁局の注意を引くために使用した。

SOSは、ドイツの一般的なラジオコール"SOE"から発展したもので、"E"の1ディットよりも"S"の3ディットの方が静的に聞き取りやすくなっています。この文字列にはそれ以外の意味はありません。また、認識しやすく、素早く送れることから選ばれました。SOS (di-di-di-dah-di-dah-di-dah-di-dit) と古い CQD (dah-di-di-dah-di-dah-di-dit) (- --- /-- --/-- -) を比較してみると、新しいコードがいかにシンプルであるかは明らかである。CQと間違われることもないでしょう。CQは、カジュアルな状況で使われる「誰かを呼ぶ」ための無線コードです。

1906年、第2回国際無線電信条約がベルリンで開催された。この条約では、多くのサービス規則が策定され、1906年11月3日に調印され、1908年7月1日に発効した。規則の第16条では、ドイツのノッツェイヒェンの遭難信号を国際標準として採用し、次のように述べています。"遭難中の船舶は、次の信号を使用しなければならない。- 遭難中の船舶は次の信号を使用しなければならない: - - - - - - - - - - 短い間隔で繰り返す」。1910年9月号のModern Electricsに掲載された"Notable Achievements of Wireless"によると、最初にSOS遭難信号を送信したのは1909年6月10日のキュナード定期船Slavoniaであったようです。しかし、マルコーニのオペレーターの間では新しい信号を採用することへの抵抗があり、1912年4月のRMSタイタニック号沈没事故でも、マルコーニのオペレーターはCQDとSOSの遭難信号を混在させていた。しかし、公共の安全のために一貫性を持たせる必要があったため、この時点以降、CQDの使用は一般的にはなくなったようです。

1905年4月1日のドイツの法律と1906年の国際規則の両方で、遭難信号は3ディット/3ダ/3ディットの連続したモールス信号として規定されており、アルファベットの等価物については言及されていませんでした。しかし、国際モールスでは3つのディットはアルファベットのSを、3つのダーはアルファベットのOを表し、すぐに遭難信号を"SOS"と呼ぶのが一般的になった。1907年1月12日のElectrical Worldに掲載された"The International Radio-Telegraphic Convention"に関する初期の報告書には、"遭難中の船舶は、短い間隔で繰り返される特別な信号、SOSを使用する"と書かれていました。(20世紀の最初の部分まで米国の多くの沿岸船で使用されていたアメリカのモールス信号では、3つのダーは数字の"5"を表していたので、いくつかのケースでは遭難信号は非公式に"S5S"と呼ばれていました)。

各文字の間にスペースを入れて3つの別々の文字として送信されたCQDとは対照的に、SOSの遭難信号は常に個々の文字としてではなく、連続したディットとダーのシーケンスとして送信されてきた。オペレーターが「SOS」が技術的には遭難信号の9つのディットとダーの正しい順序を覚えるための便利な方法であることを認識している限り、何の問題もありませんでした。後年、特別なモールス記号の数が増えました。長い特殊記号の適切なディットとダーの順序を指定するために、標準的な方法は、同じディットとダーを含むアルファベット文字を同じ順序でリストアップし、送信中に内部スペースがあってはならないことを示すために文字列の上部にバーを付けることです。このように、現代の表記法では、遭難信号はSOSとなります。

また、SOSは視覚的な遭難信号としても使われることがあり、3回の短・中・長・短の光の点滅からなるものや、「SOS」の文字を個々の文字で綴ったもの、例えば雪原にスタンプを押したり、海岸の丸太の形をしたものなどがある。SOSは上下逆さまだけでなく、右側にも読めるということは、上から見たときに視覚的に認識するために重要になってきました。

有名なSOSコール

- RMSルシタニア

- タイタニック号

- HMHSブリタニック

- SSアンドレア・ドリア

その後の展開

SOS の後に追加の警告・遭難信号が導入された。1914年1月20日、海上における生命の安全に関するロンドン国際条約では、モールス信号TTT( - - - - )、3文字のT( - )を3文字として正確に間隔を空けて、O( - - - )と混同されないようにしたものを「安全信号」として採用し、船舶へのメッセージに使用された。音声を送信できる無線送信機が開発されると、音声による遭難フレーズが必要となり、1927年の国際無線条約でSOSに相当するものとして"Mayday"が採用されました。TTTでは、緊急性を表す"Pan-pan"と航海安全を表す"Securite"が同等の音声信号となっています。

第二次世界大戦中、特に大西洋海戦では、敵艦による攻撃の即時詳細を含むために追加のコードが使用されました。信号SSSは潜水艦による攻撃を意味し、RRRは表面襲撃船による攻撃を警告し、QQQは未知の襲撃船(通常は補助巡洋艦)を警告し、AAAは航空機による攻撃を示した。これらのコードは通常SOS遭難コードと一緒に送られた。これらのコードはすべて、後に文字の3回の繰り返しから4回の繰り返し(「RRR」など)に切り替わった。

質問と回答

Q:SOSとは何ですか?

A:SOSとは、危険を知らせるために使われるモールス信号の遭難信号です。

Q: いつ導入されたのですか?

A:1905年4月1日にドイツ政府の無線規則で導入されました。

Q: 世界標準になったのはなぜですか?

A:1906年11月3日に署名され、1908年7月1日に発効した第2回国際無線電信条約に盛り込まれたことにより、世界標準となりました。

Q:SOSは何の略ですか?

A: 実際にはSOSは何の略でもありませんが、正しい文字を覚えるためのニーモニックとして、「Save Our Souls」「Save our Ship」など、一般的なフレーズが関連付けられています。

Q:SOSは正式にはどのように書くのですか?

A:正式には、SOSは(SOS)の文字の上にバーをつけて書きます。

Q:SOSを歌った歌はあるのですか?

A: はい、SOSに関する曲はたくさんあります。The PoliceのMessage in a Bottle、ABBAの「SOS」、Rihannaの「SOS」、Jonas Brothersの「S.O.S」、ガンマの「Stranger」、The Suicide Machinesの「S.O.S」、Ola Svenssonの「S.O.S」やAviciiの「SOS」です。

百科事典を検索する