トロオドンとは?白亜紀の小型知能派恐竜の特徴・生態・化石記録

白亜紀の“小型知能派”恐竜トロオドンを図解で紹介。特徴・生態・化石分布、巣と卵の胚化石、脳や走行能力、分類論争まで最新研究で解説。

Troodon(またはTroödon)は、白亜紀後期(約7,500万~6,500万年前)に北米にすんでいた比較的小型で鳥類に似たディノニコサウルス類に属する恐竜として知られます。別綴りのTroödonは、動物学的表記で「o」が分節して発音されることを示すために使われることがあります。

特徴(形態・知能)

トロオドンは体重に比べて大きな脳(高い脳裔指数)を持っていたと評価され、恐竜の中でも比較的知能が高かったと考えられています。頭部や眼窩の構造からは両眼視能力の高さも示唆され、立体視による獲物の捕捉に適していたとされます。

- 前肢は比較的器用で、細かい動作が可能だった可能性がある。

- 鎌状の爪を持ち、特に第二趾の爪が発達していた点は、ディノニコサウルス類の特徴と共通します。

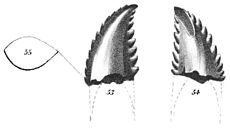

- 歯は小さく多数で、縦鋸状の切縁を持つものが多く、食性の推定において重要な手がかりとなっています(歯列や本数の詳細は標本ごとに変わり、一定しません)。

- 後肢の形状や骨の比率から、トロオドンは優れた走行能力(速いランナー)を持っていたと考えられています。

- 現時点では直接の羽毛化石は見つかっていませんが、近縁群や体型から羽毛を持っていた可能性が高いと考えられています(羽毛は保温や求愛、幼体保護などに役立ったと推測されます)。

分布と化石記録

最初の化石は19世紀半ばに北米で見つかり、報告によれば1855年にモンタナ州中央部で発見された標本が知られています。以来、化石は北米大陸の広範囲で回収されており、アラスカやアルバータ州(ジュディス川層)、ワイオミング州、テキサス州、ニューメキシコ州などからも報告されています。これらの発見は、トロオドンに関連する系統が北米のさまざまな気候帯に適応していたことを示唆します。

大きさの変動

標本によって大きさの幅が大きく、地域差(北方個体が大きめで、南方個体が小型)を示すことが報告されています。例えばアラスカ産の個体は比較的大型で、報告によれば全長で数メートルに達する場合があり、一方で南方の標本は(例:ベロキラプトル程度の)小柄なタイプもあります。サイズ差は環境や栄養状態、種分化に起因すると考えられます。

食性と生態

トロオドンは主に肉食性の捕食者と見なされることが多いですが、歯の形態や顎の構造から雑食的(小動物に加え植物質も摂取した可能性)だったと示唆する研究もあります。優れた視覚と発達した前肢、速い走行能力を組み合わせることで小型哺乳類や小型恐竜、卵や幼体を捕食していた可能性が高いです。

繁殖・巣・胚の発見

モンタナ州で発見された“トロオドンの巣”とされる標本群では、卵のCTスキャンの結果、卵の中にトロオドンの胚(胎児)と判断される骨格が見つかりました。巣の周辺からは植物食の小型恐竜であるオロドロメウス(オロドロメウスの骨格も検出された)に関連する骨や成体の骨も出土しており、初期の解釈では「トロオドンがオロドロメウスの巣を襲っていたのではないか」と考えられました。

しかし胚の同定により、これらの卵の少なくとも一部はトロオドン自身のものであることが確認され、現在では成体トロオドンが雛に与えるために他個体(あるいは捕獲した個体)の死体を巣に持ち帰っていた可能性が議論されています。トロオドンの巣は土塁状で、最大で24個程度の卵を含むクラッチが記録されることがあり、同時に産める卵は左右の卵管からそれぞれ1個ずつ産む「一度に2個」式の産卵様式(現生の多くの鳥類と共通する点)を示唆しています。大量の卵を作るため、クラッチ全体を産み終えるには数週間を要したと考えられます。

分類と研究史(命名・再評価)

Troodon属をめぐる分類は長年にわたり不安定で、どの標本を本属に含めるべきかについて多くの議論がありました。多くの標本や歯化石が広く「トロオドン」としてまとめられてきたため、この属の定義は不明瞭になっていました。

近年の再検討(2017年の研究など)では、タイプ標本が歯のみであることからTroodonは「疑名(nomen dubium)」とする見解が提示され、従来Troodonとして扱われていた多くの骨格標本は別属に再編成されました。その際、代表的な標本群から新属としてLatenivenatrixなどが記載され、また以前に別属として扱われてきたステノニチョサウルス(Stenonychosaurus)との関係も再評価されました。分類は研究者間で意見が分かれる点があり、今後の追加標本や詳細な形態解析、古生物学的研究でさらなる整理が進む見込みです。

まとめ

- トロオドンは白亜紀後期の北米に生息した、脳が比較的大きく視覚に優れた小型~中型のディノニコサウルス類。

- 走行性に富み、鎌状爪や器用な前肢をもち、主に肉食あるいは雑食であった可能性が高い。

- 巣や卵、胚化石の発見により繁殖生態の一端が明らかになりつつあるが、属としての境界や名称の扱いには未解決の問題が残る。

研究は現在も進行中で、新たな化石発見や詳細な解析が行われるたびに、トロオドンに関する理解は更新されています。

歯のイラスト

ペロー美術館の"トロドン"骨格

トロイドン 歯

質問と回答

Q:トロオドンとは何ですか?

A:トロオドン(Troödon)は、白亜紀後期、7500~6500万年前に生息していた比較的小型で鳥に似た恐竜の一属である。

Q:名前の由来は?

A: Troödonという表記は、「zoology」のように「o」を別々に発音することを表しています。

Q: 食事はどのようなものだったのでしょうか?

A: おそらく肉食であったと思われますが、専門家の中には植物も食事に含んでいたのではないかと指摘する人もいます。

Q: 化石はどこで発見されたのですか?

A: 北はアラスカ、アルバータ州、南はワイオミング州、テキサス州、ニューメキシコ州から化石が発見されています。

Q:どんな特徴があるのですか?

A: 体重の割に脳が大きく、足には鎌状の爪があり、122本の歯と脚の骨から、速く走ることができたと考えられます。また、化石は見つかっていませんが、羽毛もあったようです。

Q: 標本の大きさはどのくらい違うのですか?A:一般的に、北に住む個体は南に住む個体よりも大きく、アラスカに住む個体は体長12フィート、体高5フィート、体重175ポンドに達し、南の個体は体長7フィート、体高3フィート、体重50ポンド程度とヴェロキラプトルのような大きさである。

Q: 彼らが捕食者であったことを示す証拠は?A:足の鎌状の爪や両眼視が可能なことから、捕食者であったことがわかります。また、トロオドンの赤ちゃんの胚が彼らの卵の中から発見されたことから、成獣がオロドロメウスなどの他の動物を殺して子供を産んでいたことが示唆されています。

百科事典を検索する