旋回運動(回転運動)とは:軍事戦術の定義・特徴と対抗法

旋回運動(回転運動)の定義・特徴、実例と有効な対抗法を分かりやすく解説。敵後方侵入や包囲戦の戦術理解と対策を短時間で習得。

旋回運動(ワイドエンベロープメント)は、敵の正面を突破して敵の側面や後方の重要な拠点・補給線を直接攻撃することを目的とした機動作戦です。一般に、1つの戦術的命令を二つの役割に分け、片方が敵を正面で抑え(固定する)、もう片方が側面や後方へ深く回り込んで主要目標を突くという形をとります。これは包囲作戦や側面作戦と共通点がありますが、旋回運動では両部隊が互いに支援できる距離を超えて行動することが多く、敵の注意と配置を「転回」させることに重点が置かれます。

特徴

- 二分化された任務:一方が敵を固定(フェイントや正面攻撃)し、もう一方が回り込んで決定的な打撃を与える。

- 深い回り込み:敵の側面・後方へ深く侵入して補給線、通信、中枢を狙う。

- 支援距離の拡大:部隊間が相互支援できない距離での行動を伴うことが多い(リスクを伴う代わりに効果は大きい)。

- 接触回避志向:目的地に到達するまで敵との不要な交戦を避けることを意図する場合が多い(接触を避けようとする)。

実施に必要な要素

- 優れた偵察・情報収集:敵配置、地形、道路網、補給線の把握が不可欠。

- 機動力と通信:機甲・機械化部隊や航空機で迅速に移動し、部隊間で正確に連絡を取り合う能力。

- 物流と補給:回り込み部隊が長く孤立する可能性があるため、補給線の確保・代替を計画する必要がある。

- 制空・火力支援:航空優勢や砲兵支援で回り込みの安全性を高める。

- 統率と時機:固定部隊と回り込み部隊の同期が失われると計画は破綻する。

利点と目的

- 敵の主力を正面で引きつけつつ、後方の脆弱点を突いて指揮系統や補給網を破壊することができる。

- 敵に選択を迫る(位置を放棄するか、転回して新たな脅威に対応するか)ことで戦術的・戦略的な優位を得る。

- 直接正面攻撃よりも損耗を抑えつつ決定的な成果(包囲、戦闘不能化、敵戦力の分断)を狙える。

欠点・リスク

- 孤立と補給切断の危険:回り込み部隊が孤立し、逆に包囲されるリスクがある。

- 情報・通信の脆弱性:誤情報や通信障害で同期が崩れると失敗につながる。

- 地形・天候依存:道路や地形が悪ければ機動が阻害される。

- 敵の迅速な対応:敵が速やかに予備隊を投入できれば旋回は無効化される。

対抗法(実務的な防御手段)

- 柔軟な後備隊の配備:即応の機械化予備隊や反転可能な部隊を保持し、脅威に素早く対処する。

- 防御の深層化(defense in depth):単一の前線に固執せず、多段階の阻止線や遮断線を用意する。

- 前進偵察と監視の強化:ドローン、電子偵察、空中偵察で早期に回り込みを検知する。

- 兵站線の多重化・冗長化:補給路を分散し、一部が断たれても戦闘継続できる構造にする。

- 積極的な妨害・反撃(spoiling attacks):回り込みを企図する母体の側面や出発地点を襲って計画を破壊する。

- 制空と火力での阻止:航空・砲兵の集中射撃で回り込みの通路や橋頭堡を破壊する。

- 情報戦・欺瞞対策:偽情報や欺瞞で誘導されないように指揮系統と情報源の信頼性を保つ。

歴史的・現代的事例

- ナポレオン戦争期の戦役では、敵を側面から回すことで戦果を上げた例が多く、特に1805年のウルム包囲などは戦略的な機動によって敵の立場を崩した好例とされる。

- 第二次大戦でも、機甲部隊の機動力を活かした深い包囲・回り込み(例:1940年の電撃戦による突破と分断)は旋回運動に近い効果を生んだ。

- 現代では、機械化部隊・航空機・無人機(UAV)・衛星・電子戦を組み合わせることで、旋回運動の遂行速度と効果が大きく変化している。しかし同時に、精密誘導兵器や即応予備隊の存在が回り込みのリスクを高めている。

まとめ

旋回運動は、敵の強固な正面を正面突破で粉砕する代わりに、回り込みによって敵の後方や補給線を断つことで勝機を得る有力な戦術です。成功には偵察・通信・補給・制空など複数要素の高度な統合が必要であり、失敗すれば回り込み部隊が孤立して大きな損失を被る危険があります。防御側は早期探知・機動的後備・通信の堅牢化・火力阻止などで対抗することが求められます。

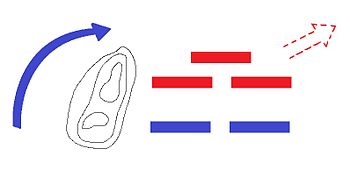

古典的な旋回運動。青軍の一部は、地形を利用して動きを隠しながら、赤軍を「旋回」させようとしています。赤軍は2つの方向からの攻撃を避けるために移動しなければなりません。

例

旋回運動の初期の例は、紀元前48年のジュリアス・シーザーである。フランスのナポレオン1世が好んで用いた戦術の1つに「間接的アプローチの戦略」、つまり旋回運動がある。フランスのナポレオン1世が好んで用いた戦術の1つに、「間接的接近戦略」、つまり旋回運動がある。理想的なのは、地形を利用して旋回運動を隠すことです。彼は1805年のウルム遠征でこの方法を用いて大きな効果を上げた。1806年のイエナ・アウアーシュテットの戦い、1807年のフリードランドの戦いでも、この戦術で成功を収めている。

砂漠の嵐」作戦で有名な米仏軍の「左フック」作戦も、旋回運動の一例である。アメリカの第82空挺師団の空挺部隊が、フランスの第6軽装甲旅団と一緒に車両に乗って側面を移動した。同時に、第101空挺師団がサダム・フセインの共和国親衛隊の後方に史上最大のヘリコプターで突撃し、彼らの退路を断った。

関連ページ

質問と回答

Q:転進運動とは何ですか?

A: 転回運動とは、司令部の一部が敵を正面から押さえつけ、もう一部が敵の背後や側面を攻撃するために移動する軍事戦術です。

Q:転進は包囲や側面作戦とどう違うのですか?

A:包囲や側面作戦とは異なり、転進は通常両軍が支援し合える距離を超えて行動します。

Q: 旋回作戦の目的は何ですか?

A: 回頭運動の目的は、敵の後方の重要な部分を攻撃することです。

Q:敵軍が旋回運動よりも包囲運動を回避しやすいのはなぜですか?

A:敵軍にとって、旋回運動よりも包囲運動の方が回避しやすいことが多いのは、後者の方が敵の後方深くまで敵との接触を避けようとすることが多いからです。

Q:敵は転進に対抗するために何をする必要がありますか?

A:転進に対抗するためには、敵はその位置を放棄するか、新たな脅威を迎え撃つために転進しなければなりません。

Q:転進は包囲戦術のバリエーションですか?

A: はい、転進は包囲戦術のバリエーションです。

Q: 旋回運動では敵はどうなりますか?

A: 敵の後方地域で新たな脅威に直面したとき、敵は防御陣地から「転進」し、行動せざるを得なくなります。

百科事典を検索する