コンデンサ(コンデンサー)とは?仕組み・種類・用途をわかりやすく解説

コンデンサ(コンデンサー)の基本原理から種類・用途・選び方まで、図解でわかりやすく解説。初心者向けの実例と使用時の注意点も掲載。

コンデンサー(コンデンサとも呼ばれ、古い用語です)は、電気エネルギーを電界の形で蓄える電子部品です。コンデンサは電子機器で広く使われ、見た目や内部構造、使われる材料により多くの種類があります。静電的に電荷を蓄えるという点でバッテリーに似ていますものの、コンデンサは小型で軽く、非常に速く充放電できるのが特徴です。歴史的には、ライデンジャーはなど初期の装置が最初期のコンデンサの例とされています。

仕組み(基本原理)

一般的なコンデンサは、互いに近接して配置された2枚の導体(多くは金属板)から構成されます。これらの板は直接触れておらず、その間に絶縁体(誘電体)が挟まれています。電源に接続すると一方の板に正電荷、もう一方に負電荷が蓄えられ、板間に電界が生じます。この電界にエネルギーが蓄えられることで、コンデンサは電気エネルギーを保持します。

コンデンサの基本的な関係式は C = Q / V(C: 静電容量、Q: 電荷量、V: 電圧)で、静電容量の単位はファラド(F)です。実用上はピコファラド(pF)、ナノファラド(nF)、マイクロファラド(µF)などの単位が使われます。容量を大きくしたい場合、板面積を増やすか、板間距離を縮めるか、誘電率の高い材料を使います。そのため、プレートは多くの面積を確保するために円筒などの形状に巻かれることが多いです。

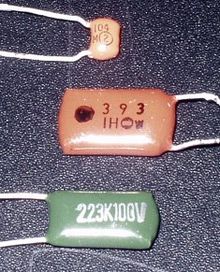

コンデンサの種類(代表例)

- セラミックコンデンサ:小型で高周波特性に優れ、デカップリングやフィルタに多用されます。

- 電解コンデンサ:大容量が得られる極性(+/-)のあるタイプ。電源の平滑やバルブ用途に使われます。扱いを誤ると破裂することがあるので注意が必要です。

- タンタルコンデンサ:容量/体積比が高く安定性に優れますが、過電流や逆接続に弱いです。

- フィルム(積層)コンデンサ:耐電圧や高信頼性が求められる用途に使われます。

- マイカコンデンサ:温度や周波数で安定した特性が必要な高精度回路で使われます。

- スーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ):非常に大きな静電容量を持ち、短時間の大電流供給やエネルギー回収に用いられます。

- 可変コンデンサ:容量を機械的に変えられるタイプで、同調回路(ラジオ等)に使われます。

用途(どんな場面で使われるか)

- 電源回路の平滑・デカップリング(ノイズ除去)

- 交流と直流を分離・結合するカップリング(信号のやり取り)

- タイミング回路(RC回路)やフィルタ回路

- 共振回路(LC回路)や無線の同調回路

- 瞬間的に大電流を供給する用途:除細動器やフォトフラッシュ・コンデンサは、短時間で大量のエネルギーを放出する例です。

- 電動機の始動用(起動用コンデンサ)やエネルギー回生システム

回路での扱い方・注意点

- コンデンサには定格電圧があります。定格以上の電圧をかけると絶縁破壊や発熱、破裂の原因になります。

- 電解コンデンサなど極性のあるものは、極性を間違えて接続すると故障や爆発の危険があります。

- 高電圧を扱う場合、放電してから触る(抵抗で安全に放電する)など安全対策が必要です。

- 実際の回路では、等価直列抵抗(ESR)や自己放電(リーク電流)、温度特性なども性能に影響します。

構造と性能のポイント

コンデンサは用途により設計が異なり、以下の要素が性能を左右します:

- 容量(C):蓄えられる電荷量に関わる。

- 定格電圧:安全にかけられる最大電圧。

- 漏れ電流(リーク):長時間保持したときの放電率。

- ESR(等価直列抵抗):高周波や大電流時の損失に影響。

- 温度特性・寿命:使用環境や経年で特性が変化する。

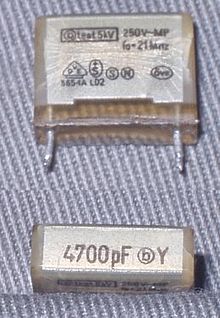

大きさと見た目

コンデンサは非常に小さなものから大きなものまであり、サイズは用途に応じて幅広く変わります。たとえば極小の部品はアリのように小さく見えることもあれば、高電圧・大容量のものはゴミ箱ほど大きいこともあります。用途に合わせた形状(円筒、箱型、チップ型など)が選ばれます。

日常での取り扱いと安全対策

- 作業前に電源を切り、コンデンサを十分に放電してから触る。

- 交換時は容量・電圧・極性(極性付きの場合)を確認する。

- 高圧コンデンサや電解コンデンサは特に注意し、規格に合った耐圧のものを使用する。

- 故障や膨張、液漏れが見られるコンデンサは直ちに交換する。

まとめ(要点)

コンデンサは電気エネルギーを短時間で蓄えたり放出したりできる重要な受動部品です。回路のフィルタリング、エネルギー供給、同調など多くの用途に使われ、種類や性能を理解して適切に選ぶことが大切です。特に電解コンデンサのような極性・高エネルギータイプは正しい取り扱いをしないと危険が伴います。

補足:コンデンサのような効果は、2つの導体がお互いに近くにあるだけで、望むと望まざるとに関わらず生じることがあります。回路設計ではこの寄生容量にも注意が必要です。

ボックスとしてのコンデンサ

プラスチックに浸漬されたコンデンサ

現代のコンデンサは、センチメートル定規で

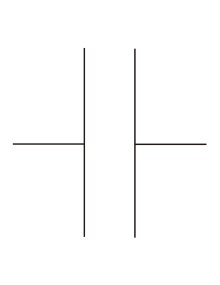

コンデンサ記号

スーパーキャパシタ

スーパーキャパシタは、通常のキャパシタよりも大きな電荷を保持します。バッテリーがすぐには放電しない場合、モーターなどの電気を蓄えるために使用されます。

ポリスチレンフィルムコンデンサ

このタイプのコンデンサは、内部にコイルを内蔵しているため、高周波回路には使用できません。他のコンデンサよりも急速に充放電することができます。数百KHz以下で動作するフィルタ回路やタイミング回路に使用されます。

電解コンデンサ

電解コンデンサは、液体電解質の内部に導電面を使用しています。フィルムコンデンサのように急速に充放電することはありません。電解コンデンサには極性があるため、正しく接続する必要があります。リード線は2本あり、1本は+、もう1本は-となり、片方がプラス、片方がマイナスになります。リード線が両端に接続されている軸方向、およびリード線が一方の端に接続されている放射状、:2つの異なるスタイルがあります。電解コンデンサには、静電容量と定格電圧が印刷されています。

定格電圧が低くなることがあるので、電解コンデンサが過充電になっていないか確認することが大切です。コンデンサは電池から分離して直列に接続することができます。コンデンサは分極されているため、正端子を負端子に接続する必要があります。これにより、電気回路を通して正しい極性が作られ、故障を防ぐことができます。

電解コンデンサの中には無極性のものもあります。これらは、低周波信号(低音)が高周波(ツイーター)ドライバーに届かないようにするために、主にラウドスピーカーで使用されています。

質問と回答

Q: コンデンサとは何ですか?

A: コンデンサは電気エネルギーを蓄積する電子デバイスです。電池に似ていますが、より小型軽量で、充電や放電がより速く行えます。

Q:最初に発明されたコンデンサは何ですか?

A: ライデン瓶は、最初に発明されたコンデンサの一つです。

Q:コンデンサはどのようにエネルギーを蓄積するのですか?

A: コンデンサは、実際には接触していない2枚の金属板を重ね合わせ、互いに近づけることによって生じる電界の中にエネルギーを蓄積します。特殊な用途には、他の形状のコンデンサを使用することもあります。また、コンデンサのような効果は、望もうが望むまいが、2つの導体が近接しているだけで発生することもあります。

Q:用途によって,どのようなコンデンサを使用すればよいのでしょうか?

A:用途によって使用するコンデンサの種類は異なります。コンデンサには多くのサイズがあり、中には調整可能なものもあります。

Q: コンデンサには、いくつの接続がありますか?

A:すべてのコンデンサには2つの接続部、またはリード線があります。

Q:ほとんどのコンデンサは簡単に交換できるのですか?

A:ほとんどのコンデンサは、電子機器の基本的な知識があれば、簡単に交換することができます。ただし、強力な電解コンデンサは正しく使用しないと、激しく破裂することがあります。

Q:コンデンサは電池と何が違うの?

A:コンデンサは電池よりも早く充放電し、電池が蓄えた電力を放出するのに長い時間がかかるのに対し、蓄えたエネルギーを非常に早く、1秒よりも早く全て放出することができます。

百科事典を検索する