カオス理論とは—バタフライ効果から量子カオスまでの定義と解説

カオス理論の基礎からバタフライ効果、量子カオスまでを図解と事例でやさしく解説。予測不能な現象の仕組みを短時間で理解。

カオス理論は数学の一分野です。この理論は、非常に敏感なシステムを対象としています。ほんの少しの変化で、システムの挙動がまったく変わってしまうのです。

カオス系のスタート位置のごくわずかな変化が、しばらくすると大きな変化をもたらす。大型コンピュータでも数日以上先の天気が分からないのはこのためだ。たとえ完璧に計測された天気であっても、ちょっとした変化や誤差で予測は完全に狂ってしまう。蝶でさえ天候を変えるほどの風を起こすことができるので、カオスなシステムを「バタフライ効果」と呼ぶこともある。小さな風がどのように天気を変えるのか、それを教えてくれるほどのコンピュータはない。

天候のように、一見するとランダムに見えるシステムもありますが、カオス理論では、このようなシステムやパターンはそうではないかもしれないとしています。実際に起こっていることに十分注意を払えば、カオス的なパターンに気づくかもしれません。

カオス理論の主な考え方は、プロセスの開始時のわずかな違いが、時間の経過とともにプロセスに大きな変化をもたらすというものである。量子カオス理論は、カオス理論の研究における新しいアイデアです。量子物理学を扱っています。

カオス理論の基本概念

カオスは「完全な無秩序」ではなく、決定論的でありながら予測が難しい現象を指します。ここでの「決定論的」とは、同じ初期条件と同じ法則が与えられれば未来が一意に決まるという意味です。しかし、初期条件に対する敏感さにより、実際には長期予測がほぼ不可能になります。主な概念を分かりやすく挙げると:

- 初期値依存性(敏感な初期条件):ごくわずかな差が時間とともに指数的に増幅される。

- リャプノフ指数:初期差の増え方を表す量で、正のリャプノフ指数があるとカオス的挙動を示す。

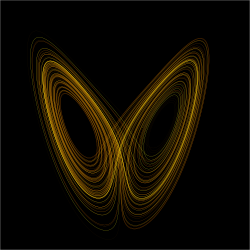

- アトラクター(引き付ける状態):システムが時間とともに向かう軌道や集合。カオス系では「ストレンジアトラクター(奇妙なアトラクター)」と呼ばれるフラクタル構造を持つことが多い。

- 決定論的だが非線形:非線形性(出力が入力に比例しない性質)がカオスを生み出す重要な要因。

代表的な例と直感的説明

- 天気:小さな測定誤差や観測漏れが長期予報を不可能にする。これがよく知られた「バタフライ効果」。

- 振り子(ダブルペンデュラム):初期角度のわずかな差が数秒でまったく異なる運動になる。

- ロジスティック写像:人口や資源の増減をモデル化する単純な写像でも、パラメータによって周期的・カオス的振る舞いを示す。

- 生態系や経済:種の個体数や市場価格が非線形な相互作用で大きく変動することがある。

カオスと「ランダム」の違い

見かけ上はランダムでも、カオスは根底に決定論的な法則がある点で確率的なノイズとは異なります。ランダムなノイズは統計的に予測の限界がある一方、カオスでは短期的には非常に精密な予測が可能な場合があります。ただし長期では初期誤差が増幅されるため予測不能になります。

数学的・物理的指標

- リャプノフ指数:軌道近傍の初期差が時間とともに増える速度。正ならカオス、負なら安定。

- フラクタル次元:ストレンジアトラクターの幾何学的複雑さを表す数値(整数でないことが多い)。

- パワースペクトルや自己相似性:時間系列データの解析でカオスの兆候を探す手法。

カオスへの遷移(ルート)

正確にカオスに入る過程も研究されています。主なルートには次のものがあります:

- 周期倍分岐(ピッチフォーク分岐を含む):周期的解が二倍になり、それが連続してカオスに至る。

- 間欠性(インターミッテンシー):規則と乱れが交互に現れる様相から突然カオスへ移る。

- 準周期性の破壊:複数の周波数の組み合わせが複雑化してカオスに移る。

応用分野

カオス理論は理論的興味だけでなく多くの応用があります。例:

- 気象学・気候科学(予測の限界とデータ同化の改善)

- 工学(振動制御や故障検知)

- 生物学(心拍変動や神経活動の解析)

- 経済学(市場の非線形ダイナミクス)

- 暗号・通信(カオス信号を用いた暗号化や符号化)

量子カオスとは

量子カオスは、古典的なカオスという概念を量子力学的な系に適用しようとする分野です。古典系では軌道の敏感性が本質ですが、量子系では波動関数の性質やエネルギー準位の統計的振る舞いが研究対象になります。特徴的な点:

- 古典から量子への対応(コレスポンデンス原理)をどう扱うかが課題。

- ランダム行列理論がエネルギー準位の統計を説明する場合がある。

- 量子干渉や離散化のため、古典的な「敏感な初期条件」という直感はそのまま当てはまらない。

実際の研究と計算上の注意点

コンピュータを使ったシミュレーションでは、有限の精度(丸め誤差)や数値アルゴリズムの性質が結果に影響します。これらの誤差がカオス系では急速に増幅されるため、数値実験の解釈には慎重さが求められます。また、観測データのノイズとカオス的変動を区別する手法(例:埋め込み定理や非線形時系列解析)が重要です。

まとめ(実用的な視点)

カオス理論は、単に「予測できない」を示すだけでなく、システムの内在的な構造や長期的な振る舞いを理解するための枠組みです。短期的には非常に規則的に振る舞うことがあり、適切なモデル化とデータ処理によって有用な予測や制御が可能になります。だが同時に、初期条件の敏感さと非線形性により、長期的な完全予測は原理的に困難であることを教えてくれます。

ローレンツアトラクターと呼ばれるカオス関数のグラフ。

この2つのつながった振り子が少しでも違う位置からスタートすると、グレーのラインは全く違うものになります。

例

例えば、ある地点に取り付けられた振り子が自由に揺れているとします。1つ目の振り子に2つ目の振り子を接続すると、システムは全く違ったものになります。全く同じ位置からスタートすることは非常に難しく、目に見えないほど小さなスタート位置の変化でも、振り子の揺れはすぐに以前とは違ったものになってしまいます。

カオス理論の研究で非常に重要なのは、フラクタルと呼ばれる数学の関数の研究です。フラクタル関数は、カオスシステムのような働きをします。開始値を少し変えるだけで、関数の値がランダムに変化します。フラクタル関数は数学的であるため、研究しやすいのが特徴です。

関連ページ

- 不連続関数

質問と回答

Q:カオス理論とは何ですか?

A:カオス理論とは、非常に繊細で、システムのちょっとした変化で全く違う動きをするシステムを研究する数学の一分野です。

Q:なぜ大型コンピュータでも正確な天気予報ができないのか?

A:大型コンピュータでも天気予報に失敗するのは、天気のようなカオスシステムの開始位置は小さな変化に非常に敏感で、小さな誤差や変化でも予報が完全に間違ってしまうからです。

Q:「バタフライ効果」とは何ですか?

A: 「バタフライ効果」とは、カオス理論の概念の一つで、蝶の羽ばたきのような小さな変化でも、気象などのカオス系に大きな影響を与えるという考え方です。

Q: ランダムに見えても、実はそうでないシステムもあるのでしょうか?

A:はい、カオス理論では、最初はランダムに見えても、実はそうではないシステムやパターンがあり、注意深く観察することでカオスパターンを明らかにすることができると考えられています。

Q: カオス理論の主な考え方は何ですか?

A: カオス理論の主な考え方は、プロセスの開始位置のわずかな違いが、時間の経過とともにプロセスに大きな変化を与えるというものです。

Q: 量子カオス理論とは何ですか?

A: 量子カオス理論とは、カオス理論の研究において、その原理を量子物理学に応用した新しい考え方です。

Q:非常に小さな変化はカオス系にどのような影響を与えるのですか?

A: カオスシステムの開始位置のごく小さな変化が、時間の経過とともにその挙動に大きな違いをもたらすことがあります。これは、カオス系が非常に敏感であり、小さな変化がその挙動に大きな違いをもたらすからです。

百科事典を検索する