コノドントとは:古生代の絶滅脊椎動物と歯化石の定義・記録

コノドントとは:古生代の絶滅脊椎動物の定義から歯化石の発見史・記録、分類と最新研究まで図説でやさしく解説。

コノドント類は、脊索動物門の絶滅したクラスである。現在では脊椎動物と見なされているものの、その分類や起源については今も議論が続いている。

コノドンは長い間、よく化石化する摂食器官からしか知られていなかった。これらの「コノドント要素」は小型の歯状化石で、主にリン酸カルシウム(アパタイト)を主成分とする硬組織からなり、他の体部位に比べて化石として残りやすい。一方でコノドント本体は軟体部分が多く、通常は化石として保存されにくかったため、長らく「歯だけが知られている生物」として扱われていた。

コノドントの歯化石が宿主生物の軟体部分とともに発見され、本体の形が分かるようになったのは1980年代初頭のことであった。スコットランドのエジンバラ近郊の下部石炭紀のラガーシュテッテから出土した標本などにより、コノドント動物が細長い魚類様(ウナギに似た)な外見を持ち、眼や筋節、脊索様の構造、尾びれや遊泳器官を備えていたことが明らかになった。

特徴

コノドントは小型から中型の海洋動物で、全長は種類によって数センチから数十センチと推定される。口の前方に複数のコノドント要素(歯化石)を配した「摂食装置」を持ち、これらは形態の違いから一般にP・S・Mなどのグループに分類される(機能的には摑む・切る・すくうなどの役割が考えられている)。要素はリン酸塩(アパタイト)から出来ており、これが化石として保存されやすい理由の一つである。

生態と生活様式

軟体部分の保存化石から、コノドントは活発に泳ぐことができる遊泳者(ネクトン)であったと考えられている。大きな複眼や発達した筋肉構造が確認される標本もあり、視覚に頼った捕食や小型の獲物の捕獲に適した摂食機構を持っていた可能性が高い。種類によっては底生に近い生活をしていたものや、浮遊性の餌を捕らえていたものも想定される。

地質学的記録と利用

コノドント要素はカンブリア紀から三畳紀にかけて広く分布し、形態変化が比較的速かったため、層準学(年代決定・層序の比較)における重要な指標化石(インデックス化石)となっている。特に古生代の海成堆積物の年代決定には欠かせない。また、コノドント要素の熱変質度合い(Conodont Alteration Index, CAI)は堆積岩が受けた最大埋没温度の推定に用いられ、石油・ガス探査や岩石の熱史解析において実用的価値が高い。

絶滅

コノドント類は三畳紀末に絶滅したとされる。長い地質時代にわたって繁栄したグループであり、その要素化石は古生代から中生代の海洋環境の変遷を知る上で重要な手掛かりを提供している。

以上のように、かつては「歯だけが知られていた」生物であったコノドントだが、軟体保存標本の発見によりその生態や系統的位置づけが大きく進展した。現在でも分類の細部や生態の解釈には議論の余地が残されており、研究が続いている分野である。

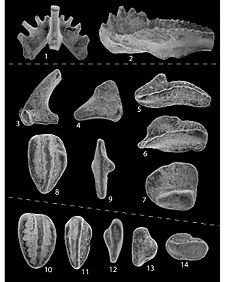

ペンシルベニア州、ミシシッピ時代のコノドント要素。

ポーランドデボン紀のコノドント、Manticolepis subrectaの構成要素。

コノドントの「要素

この「歯」はコノドント「エレメント」と呼ばれ、化石記録中に非常に多く存在し、生層序学に利用されてきた。

また、古温度計としても利用されている。これは、リン酸塩が高温下で変色し、コノドント変質指数で測定されるからである。このため、カンブリア紀から上部三畳紀にかけての岩石の石油探査に役立っている。

動物の説明

コノドント動物の刻印化石は11種知られている。それらはウナギのような生き物で、頭部に15個、まれに19個の要素が左右対称に配列しているのが描かれている。この配列は、現代動物の顎とは異なる摂食装置であった。

歯には、円錐形、槌形、ペクチン形台座の3つの形態があり、それぞれ異なる役割を担っていたと考えられる。

生物は1cm程度のものから、40cmの巨大なプロミスムまで様々である。現在では、コノドントが大きな目、鰭条を持つひれ、シェブロン状の筋肉、そしてノトコードを持っていたことが広く認められている。

コノドント類は、約2億年前の三畳紀からジュラ紀にかけての絶滅イベントで、少なくとも当時は残存していたものが全滅してしまった。

質問と回答

Q: コノドントとは何ですか?

A: コノドントは脊索動物門の絶滅したクラスです。

Q: コノドントは脊椎動物ですか?

A:はい、コノドントは現在脊椎動物とみなされています。

Q:コノドントは長い間どのように知られていたのですか?

A:コノドント類は、よく化石化する摂食器官からしか知られていませんでした。

Q: なぜほとんどのコノドント類は化石化しないのですか?

A: 歯冠動物のほとんどは軟体動物であったため、歯以外は化石化しなかったのです。

Q:歯列矯正動物の歯が、宿主生物の痕跡化石と一緒に発見されたのはいつですか?

A:歯列矯正動物の歯は、1980年代初頭に宿主生物の痕跡化石と一緒に発見されました。

Q: 痕跡化石を持つ歯冠歯はどこから来たのですか?

A: 痕跡化石を持つ歯冠歯は、スコットランドのエジンバラ近郊の下部石炭紀のラガーシュテッテから発見されました。

Q: コノドントからは、どのような化石がよく見つかりますか?

A: コノドントから最もよく発見される化石は、摂食器官や歯です。

百科事典を検索する