ハウメア(矮小惑星)とは発見・独特な形状・短い自転・衛星ヒイアカ・ナマカ

ハウメア 矮小惑星の発見経緯と4時間で自転する短日が生む独特な楕円形、衛星ヒイアカ・ナマカの特徴と謎をわかりやすく解説

ハウメアは太陽系にある矮小惑星で、表面は主に結晶化した水の氷で覆われており、明るい反射率(アルベド)が特徴です。2005年にアメリカのマイケル・E・ブラウン、チャド・トルヒーヨ、デビッド・ラビノウィッツとスペインのJ・L・オルティスによって発見され、2008年9月17日に国際天文学連合(IAU)により矮小惑星に分類され、ハワイの豊穣の女神「Haumea」にちなんで命名されました。

発見と名前・優先権の問題

発見の公表には議論があり、複数の観測グループ間で優先権をめぐる論争が起きましたが、その後IAUによって正式名称が承認されました。ハウメアという名前はハワイの神話に由来し、その衛星にも同じ神話を基にした名前(ヒイアカ、ナマカ)が付けられています。

軌道と分類

ハウメアは、海王星の軌道より外側を回る天体であり、一般に「トランスネプチュニアン天体(TNO)」に分類されます。海王星軌道を横切る軌道を持つため、海王星横断型天体ともされます。ハウメアは同様の軌道要素と水の氷を示すスペクトルを持つ多数の天体とともに「ハウメア族(衝突で生じた破片の集団)」を形成していると考えられています。

物理的特徴

ハウメアの最も目立つ特徴は非常に速い自転と、それに伴う独特な形状です。自転周期は約3.9時間(約3時間55分)と太陽系の大きな天体としては非常に短く、これにより遠心力が強く働いて長軸方向に伸びた形状となっています。回転による変形は理論上のジャコビ型楕円体(トリアキシャル・エリプソイド)に近いと考えられており、一般的に「奇妙な形状」と表現されます。ハウメアはこのために見かけの大きさや形が観測方向によって大きく変わります。

一般的な特徴をまとめると:

- 自転周期:約3.9時間(非常に短い)

- 形状:回転で引き伸ばされたトリアキシャル(楕円に近い)

- 表面:結晶化した水の氷が支配的で、高いアルベドを持つ

- 内部:平均密度や質量の推定から、岩石質の内部に薄い氷の外殻を持つ可能性が示唆されている(ハウメア族は巨大衝突の産物である可能性が高い)

衛星(ヒイアカとナマカ)

ハウメアはヒイアカとナマカの2つの衛星を持ち、2005年に発見されました。ヒイアカは外側を周回する大きい方の衛星で、ナマカはより小さく内側を周回します。両衛星はハウメア本体と同様に水の氷に富んだスペクトルを示し、軌道や物理的性質から巨大衝突で形成されたという説を支持する証拠となっています。衛星の軌道は互いに重力的な影響を受け、特にナマカの軌道は摂動を受けやすいことが観測されています。

環(リング)の発見

2017年の掩蔽観測(恒星がハウメアの前を通過する際の光度変化の測定)によって、ハウメアの周囲に薄い環が存在することが明らかになりました。この環の存在は、ハウメアの形成史や衛星系の進化を考えるうえで重要な手がかりとなっています。

矮小惑星としての地位と観測の意義

ハウメアはケレス、冥王星、エリス、マケマケと並ぶ代表的な矮小惑星の一つで、特に「高速自転に伴う極端な形状」「水の氷に富む表面」「衝突由来と考えられるハウメア族」の存在など、太陽系外縁天体の形成・進化を学ぶ上で重要な対象です。今後も高精度の掩蔽観測や望遠鏡による詳細観測が続けられ、密度や形状、衛星・環系の詳細がさらに解明されることが期待されています。

備考:ハウメアは太陽系外縁に位置するため観測は難しく、サイズや密度の推定には不確かさが残ります。研究は進行中であり、新しい観測により数値や解釈が更新されることがあります。

なお、ハウメアは5番目に発見された矮小惑星の一つとしても知られています。

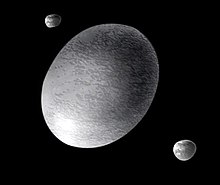

ハウメアと月「ヒイアカ」「ナマカ」の想像図。ハウメアから月までの距離は写真よりも遠い。

名称

クリスマス直後に発見されたため、当初は「サンタ」という愛称で呼ばれていた。2008年、国際天文学連合は、ハワイの出産と豊穣の神にちなんで「ハウメア」という正式名称を与えた。

質問と回答

Q:ハウメアとは何ですか?

A:ハウメアは太陽系にある矮小惑星です。

Q:誰がハウメアを発見したのですか?

A: 2005年にアメリカのマイケル・E・ブラウン、チャド・トルヒーヨ、デビッド・ラビノウィッツとスペインのJ・L・オルティスの研究者によって発見されました。

Q: いつ矮小惑星に分類されたのですか?

A: 2008年9月17日に矮小惑星に分類されました。

Q: 「ハウメア」はどこを公転しているのですか?

A: 海王星の後を公転しているため、海王星横断型天体となります。

Q: ハウメアには衛星があるのですか?

A:「ヒイアカ」と「ナマカ」という2つの衛星がある。

Q:ハウメアの特徴は何ですか?

A: 日が非常に短く(4時間で1回転)、形が楕円形であるため、他の矮小惑星にはない特徴を持っています。

Q:矮小惑星は全部で何個あるのですか?

A:現在、太陽系には5つの矮小惑星が知られており、そのうち5番目に発見されたのがハウメアです。

百科事典を検索する