アイリッシュエルク(Megaloceros giganteus)とは|巨大シカの特徴・分布・絶滅時期

アイリッシュエルク(Megaloceros giganteus)の特徴・分布・絶滅時期を豊富な骨格資料と最新研究で解説、巨大角やアイルランド出土例も詳述

アイリッシュエルク(Megaloceros giganteus)は、かつて存在した最大級のシカの一つである。その生息域は、アイルランドからバイカル湖の東、中国までのユーラシア大陸に及んでいた。

この種の最後の遺体は、炭素年代測定によって約7,700年前のものと推定されている。ほとんどの骨格はアイルランドの湿地帯(泥炭地)で発見されており、保存状態の良い標本が多い。現在ヘラジカと呼ばれている現生種のAlces alces(ヨーロッパヘラジカ、またはムース)、Cervus canadensis(北米ヘラジカ、またはワピチ)のいずれとも近縁種ではなかった。このため、日本語では「巨鹿」という名称が使われることもある。

特徴

- 大きさ:肩高はおおむね1.8–2.1メートル、体重は推定で数百キログラム(一般的には約400–700kg程度)とされる。個体差が大きい。

- 角:雄は非常に大きく幅広い角を持ち、横に広がる角幅は最大で約3メートル以上に達したと推定される。角は枝分かれしつつ扁平(パルメイト)な部分を持ち、ディスプレイや争いに重要な役割を果たしたと考えられる。

- 体つき:胴は頑強で長い脚を持ち、開けた草原や疎林での生活に適していた。被毛は現生のシカ類と同様に季節による変化があったと考えられるが、詳細は化石記録からの推定が中心である。

生態と食性

- 生息環境:氷期から間氷期の移り変わりのなかで、草原、疎林、湿地など比較的開けた環境を好んだとされる。森林が広がると生息に不利になった可能性がある。

- 食性:歯の構造や同位体分析から、葉や若枝、草などを食べる混合的なブラウザー/グレイザー(混合食者)であったと推定される。

- 行動:雄の大きな角は求愛ディスプレイや争いに使われ、季節ごとの繁殖行動(ラット期)があったと考えられている。群れで生活した可能性が高いが、詳細は化石からの間接的な推定に依る。

分類と系統

Megaloceros giganteusはシカ科に属するが、現生のヘラジカ(Alces)やエゾシカ・ワピチなどとは直接の近縁ではない。系統関係については形態学的・分子学的研究を通じて議論が続いており、従来の分類と最新の知見が必ずしも一致していない点がある。

絶滅時期と原因

- 絶滅時期:ヨーロッパ西部の標本では、炭素年代測定により最終期の個体が縄文時代早期にあたる約7,700年前まで生存していたことが示されている。ただし地域によってはそれ以前に姿を消した地域もある。

- 絶滅原因:複数の要因が重なったと考えられている。主な候補としては、気候変動による植生の変化(森林化による生息地の縮小)、人類による狩猟圧の増加、栄養不足や生息地破壊などが挙げられる。特に大きな角を再生するために必要な栄養負担が、環境変化に対して不利に働いた可能性も指摘されている。

化石記録と文化的意義

ヨーロッパ各地の泥炭地や洞窟、埋没層から多くの骨格や角の化石が見つかっており、その保存状態の良さから生態復元の重要な手がかりとなっている。古代の人々はこの巨大なシカを狩ったり、角を利用したりした痕跡が遺跡から見つかることもあるため、考古学的にも関心が高い。また、近代以降は「アイリッシュエルク(Irish elk)」という英名や「巨鹿」という呼称を通じて広く知られているが、「アイリッシュ」という名称は発見例が多かったアイルランドに由来するもので、種の分布がアイルランドに限定されていたわけではない。

まとめ

アイリッシュエルク(Megaloceros giganteus)は、氷期から温暖化への移行期に広く分布した大型のシカで、大きな角と頑強な体格が特徴である。化石記録はその生態や絶滅過程を理解するうえで貴重であり、気候変動や人間活動が古生物の生存に与える影響を考える上でも重要な事例を提供している。

M. g. antecedens の 頭骨

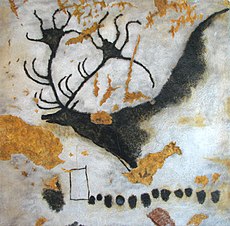

ラスコー洞窟壁画

チャールズ・R・ナイトによる修復

説明

メガロケロス・ギガンテウスは、約40万年前に初めて出現した。肩の高さは約2.1m、角の長さは最大3.65m、重さは最大40kgで、シカの中で最も大きな角を持っていた。

アイリッシュエルクの体長は、現存するヘラジカ亜種(Alces alces gigas)に匹敵する最大級のシカである。アイリッシュエルクの体重は約450-600kgに達し、大型の個体では700kg以上となり、アラスカのヘラジカとほぼ同じであった。M. giganteusの骨格は、ダブリンの自然史博物館に多数収蔵されている。

角の大きさの進化

アイリッシュエルクの角の大きさは特徴的であり、その進化についてはいくつかの説がある。一説には、常に強い性淘汰を受けながら角が大きくなっていったのは、雄が雌に近づくために角を使って戦うようになったからだとも言われている。また、角が大きくなりすぎて、アイリッシュエルクが通常の生活を営めなくなり、絶滅したという説もある。なぜなら、その生息地で有効でない種は、それほど長くは生き残れないからである。また、他の多くの更新世巨大動物も氷河期が終わってから数千年のうちに絶滅している。その点では、アイリッシュエルクも同じである。

大型のシカ類は、角も比例して大きくなる。これはアロメトリー(体格と角の大きさの成長速度が発生過程で異なること)によるものである。このことは、この種の祖先の角が、もともと大きかったことを示唆している。グールドは、角の大きさと頭蓋骨の上での位置は、性淘汰によって非常に維持されていると結論づけた。雄同士の戦闘には不向きだが、ライバルを威嚇したり、雌の気を引くには理想的な角だったのだ。他の鹿と違って、M.giganteusは角を効果的に見せるために頭を回転させる必要もなく、ただまっすぐ前を見るだけで角ができる。

消滅

氷河期の巨大魚の絶滅については、2種類の説がある。一つは、気候変動が主な原因であるというもので、もう一つは、人間による狩猟が主な原因であるというものだ。おそらく、どちらの原因も寄与しているのだろう。

角を形成するためには大量のカルシウムとリン酸化合物が必要であり、したがってアイリッシュエルクの巨大な構造体には大量のこれらのミネラルが必要である。オス(一般にオスジカ)はこの必要量を部分的に骨から満たし、角が成長した後に食草から補充したり、捨てられた角から栄養分を再生したりしていた(現生ジカで確認されている)。このように、巨鹿は角の成長期に、骨粗しょう症に似た状態に陥っていたのである。

最終氷期の終わりに気候が変化したとき、この動物の生息地の植生も変化したのである。しかし、シベリア北部のM. giganteusの最も新しい標本は、8,000年前、つまり最終氷期の終わりからかなり後のもので、栄養ストレスの兆候は見られない。彼らは、提案された植生の変化が(まだ)起こっていない大陸性気候の地域から来たのである。

アイリッシュエルクの地域個体群が消滅したのは、気候が温暖化するにつれて、水によって互いに分離されることになるからだ。ウラル山脈より東のユーラシア大陸のアイリッシュエルクについては、状況はあまり明確ではない。河川沿いの人間の存在と高地における生息地の質の緩やかな低下という組み合わせは、最後のアイリッシュエルクに、生息地は良いがかなりの狩猟圧があるか、最適でない生息地に人間がほとんどいないかの選択を迫っているのである。

質問と回答

Q:アイルランドのヘラジカとは何ですか?

A:アイルランドのヘラジカ(Megaloceros giganteus)は、これまで生きていた中で最も大きなシカのひとつであった。

Q:アイリッシュエルクの生息域は?

A:アイルランドからバイカル湖の東、中国までユーラシア大陸全域に生息していました。

Q: アイルランドのヘラジカが最後に確認されたのはいつですか?

A: アイルランドのヘラジカの最後の遺骨の炭素年代測定は約7,700年前に行われました。

Q: アイルランドのヘラジカのほとんどの骨格はどこで発見されたのですか?

A: アイルランドのヘラジカの骨格のほとんどは、アイルランドの湿原で発見されています。

Q:現在ヘラジカと呼ばれている現生種は、アイルランドのヘラジカと近縁なのですか?

A:いいえ、現在ヘラジカと呼ばれている現生種のAlces alces(ヨーロッパヘラジカ、ヘラジカ)やCervus canadensis(北米ヘラジカ、ワピチ)はアイルランドヘラジカとは近縁種ではありません。

Q: アイルランドのヘラジカの別名は何ですか?

A: アイルランドのヘラジカの別名は "ジャイアント・シカ "です。

Q: アイルランドのヘラジカはいつ絶滅したのですか?

A: アイルランドのヘラジカは約7700年前に絶滅しました。

百科事典を検索する