オルソミクソウイルス科(Orthomyxoviridae)とは:インフルエンザの分類と特徴

オルソミクソウイルス科の分類とインフルエンザA・B・Cの特徴、宿主別感染様式や検査・予防ポイントを図解でわかりやすく解説。

オルソミクソウイルス科(オルソはギリシャ語で「まっすぐな」、ミクサはギリシャ語で「粘液」)は、RNAウイルスの仲間である。5つの属がある。インフルエンザウイルスA、インフルエンザウイルスB、インフルエンザウイルスC、トゴトウイルス、イサウイルスの5つの属がある。最初の3つの属は、鳥類(鳥インフルエンザも参照)、ヒト、その他の哺乳類を含む脊椎動物のインフルエンザを引き起こすウイルスを含んでいます。イサウイルスはサケに、トゴトウイルスは脊椎動物と蚊やウミシラミなどの無脊椎動物に感染する。

インフルエンザウイルスの3つの属は、そのタンパク質の構造で見分けることができる。脊椎動物に感染するのは、以下の通りである。

分類の補足(最近の更新)

上の記述は基本的な概念を示していますが、ウイルス分類は研究の進展に伴って更新されています。現在のオルソミクソウイルス科には、以下のような主要な属が含まれます(名称は国際ウイルス分類に基づく):

- Alphainfluenzavirus(インフルエンザA型):広い宿主範囲をもち、ヒト、鳥類、他の哺乳類に感染します。サブタイプ(HxNx)による遺伝的多様性があり、パンデミックの原因になります。

- Betainfluenzavirus(インフルエンザB型):主にヒトに感染し、季節性インフルエンザの重要な原因です。系統(例:Victoria系統、Yamagata系統)があります。

- Gammainfluenzavirus(インフルエンザC型):ヒトやいくつかの動物に感染し、C型は通常軽症の呼吸器感染を引き起こします。HAやNAとは異なるHEFと呼ばれる糖タンパク質を持ちます。

- Deltainfluenzavirus(インフルエンザD型):比較的最近認識された属で、主に家畜(例:牛)に関連し、ヒトでの病原性は限定的と考えられています。

- Isavirus(イサウイルス):魚(特にサケ)に感染し、致命的な〈感染性サーモン貧血〉などを引き起こします。

- Thogotovirus(トゴトウイルス)/Quaranjavirus(クアランジャウイルス)など:節足動物(主にダニや蚊)を介して動物や時にヒトに感染するものがあり、系統的にオルソミクソウイルス科に含まれます。

構造とゲノムの特徴

- ゲノムの特徴:オルソミクソウイルス科のウイルスは、負鎖(negative-sense)一本鎖RNAウイルスで、ゲノムは分節(セグメント)化されています。インフルエンザAおよびBは通常8つのセグメント、CおよびDは通常7つのセグメントを持ちます。

- 主要タンパク質:インフルエンザAでは、ヘマグルチニン(HA)とノイラミニダーゼ(NA)が表面糖タンパク質として重要で、宿主細胞への吸着やウイルス放出に関与します。CおよびD型ではHAとNAの機能を併せ持つHEFが存在します。内部には核タンパク質(NP)やM(マトリックス)タンパク質、RNA依存性RNAポリメラーゼ複合体(PB2、PB1、PA)などが含まれます。

- 粒子形態:球形〜糸状の包膜ウイルスで、直径はおおむね80〜120 nm程度ですが、種や株により形態は多様(可塑性あり)です。

- 複製様式:特徴的なのは、RNAウイルスでありながら核内での複製・転写を行う点で、宿主のmRNAの5'キャップを切り取って利用する「キャップスナッチング(cap-snatching)」という機構を持ちます。

進化・多様化(ドリフトとシフト)

インフルエンザウイルスは、高頻度の点突然変異による抗原変異(抗原的ドリフト)と、異なるウイルス株が同一細胞に感染した際にゲノムセグメントを入れ替えることによる大きな遺伝子組み換え(抗原的シフト/遺伝子再アソート)の両方を示します。特にインフルエンザAは鳥類・哺乳類間で遺伝子再アソートが起きやすく、新しいサブタイプの出現やパンデミックを引き起こす要因となります。

宿主・疫学・臨床的意義

- 宿主範囲:インフルエンザAは最も広い宿主範囲を持ち、野鳥(天然宿主)を中心に家禽、ブタ、ヒトなどに感染します。Bは主にヒト、Cはヒトや一部動物、Dは主に家畜に関連します。イサウイルスは魚類に特化しています。トゴトウイルスやクアランジャウイルスは節足動物由来で動物や時にヒトに感染します。

- 臨床像:ヒトの季節性インフルエンザは急性の呼吸器症状(発熱、咳、喉の痛み、筋肉痛、倦怠感)を主とし、高齢者や慢性疾患を持つ人では肺炎や二次感染による重症化、死亡をもたらすことがあります。

- 動物疾病:イサウイルス(ISA)は養殖サケに深刻な経済的被害をもたらします。家畜や野生動物におけるインフルエンザも公衆衛生や食糧安全保障上の問題となります。

診断・治療・予防

- 診断:迅速抗原検査、RT‑PCR(遺伝子増幅によるウイルス検出)、ウイルス分離・培養、ゲノム配列解析などが用いられ、サブタイピングや系統解析はサーベイランスに重要です。

- 治療:抗ウイルス薬としては、ノイラミニダーゼ阻害薬(オセルタミビル、ザナミビル、ペラミビル等)や、キャップ切断を阻害するバロキサビル(baloxavir)などが使用されます。耐性株の出現にも注意が必要です。

- 予防:季節性インフルエンザワクチン(不活化ワクチンや生ワクチン)は主にA型・B型を標的に毎年改変されます。家畜の管理、鳥インフルエンザ対策、節足動物対策などの公衆衛生的・衛生管理的対策も重要です。

公衆衛生上の重要性と監視

オルソミクソウイルス科のウイルスは、ヒトと動物の健康が相互に影響しあう代表的な例であり、One Healthの視点での監視・制御が必要です。野鳥や家畜でのウイルスサーベイランス、ヒトの臨床株の遺伝子解析、ワクチン更新と抗ウイルス薬の適正使用が、流行やパンデミックの予防に欠かせません。

(注)分類・命名や属の包含範囲は国際ウイルス分類委員会(ICTV)等の公表により更新されるため、最新情報は専門の公的機関や学術文献で確認してください。

タイプ

インフルエンザウイルスには、3つの属があります。インフルエンザウイルスには、インフルエンザウイルスA、インフルエンザウイルスB、インフルエンザウイルスCの3つの属があり、各属には1つの種(型)しかありません。それぞれ、A型インフルエンザウイルス、B型インフルエンザウイルス、C型インフルエンザウイルスです。A型とC型は複数の生物種に感染し、B型はほとんどヒトにしか感染しない。

インフルエンザA

A型インフルエンザウイルスは、ウイルスの表面タンパク質であるヘマグルチニン(HAまたはH)とノイラミニダーゼ(NAまたはN)に基づいてさらに分類されています。A型インフルエンザウイルスは、18のH亜型(または血清型)と11のN亜型が同定されています。

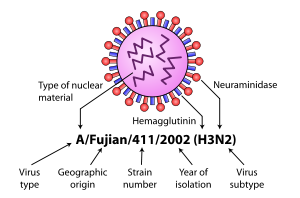

このように、インフルエンザ株は、ウイルスの種類、最初に分離された地理的な場所、分離の連番、分離年、HAおよびNA亜型を指定した標準的な命名法によって識別されます。

命名法の例としては

- A/モスクワ/10/99 (H3N2)

- B/香港/2001/330

A型は、3種類のインフルエンザの中で最も病原性が強く、最も重篤な疾病を引き起こす。ヒトでの感染が確認されている血清型を、ヒトでのパンデミック死亡が確認されている順に並べると、以下のようになります。

- H1N1が引き起こした「スペイン風邪」。

- H2N2による「アジア風邪」。

- H3N2による「香港風邪」。

- H5N1は、2006-7年のインフルエンザシーズンにおけるパンデミックの脅威である。

- H7N7は異常な人獣共通感染症の可能性を持っています。

- H1N2は、ヒトと豚の間で流行しています。

- H9N2、H7N2、H7N3、H10N7。

| インフルエンザ・パンデミック | |||

| 名称 | 年 | 死亡者数(百万人) | 関与したサブタイプ |

| アジアかぜ | 1889-90 | 1 | H2N2かもしれない |

| スペイン風邪 | 1918-20 | 40 | |

| アジア風邪 | 1957-58 | 1-1.5 | H2N2 |

| 香港インフルエンザ | 1968-69 | 0.75 | H3N2 |

インフルエンザB

B型インフルエンザウイルスは、ほぼヒトだけが病原体であり、A型インフルエンザよりも発生頻度は低く、B型インフルエンザに感染しやすい動物としては、アザラシだけが知られています。このタイプのインフルエンザは、A型に比べて2〜3倍低い割合で変異するため、遺伝的多様性が低く、インフルエンザB型の血清型は1つだけである。このように抗原多様性がないため、通常、幼少期にB型インフルエンザに対するある程度の免疫が獲得される。しかし、B型インフルエンザは十分に変異しているため、永続的な免疫は不可能である。このように抗原変異率が低いことと、宿主範囲が限定されていること(異種間抗原変異が抑制されている)により、B型インフルエンザのパンデミックは起こりません。

C型インフルエンザ

C型インフルエンザウイルスは、ヒトやブタに感染し、重症化したり、局所的な流行を引き起こすことがあります。しかし、C型インフルエンザは他の型に比べて発生頻度が低く、通常、小児では軽症で済むようです。

インフルエンザの命名法の図。

質問と回答

Q: 「オルトミクソウイルス科」という言葉はどういう意味ですか?

A: "orthomyxoviridae "とは、ギリシャ語で「まっすぐな粘液のウイルス」という意味です。

Q: オルトミキソビル科には何属がいますか?

A:オルトミキソウイルス科には5属が含まれます。

Q:オルソミクソウイルス科の第1~3属が感染する生物は何ですか?

A:オルソミクソウイルス科の第1~3属は、鳥類、ヒト、その他の哺乳類を含む脊椎動物に感染します。

Q: イサビウイルスはどのような生物に感染するのですか?

A:イサウイルスはサケに感染します。

Q:トゴトウイルスとイサウイルスの違いは何ですか?

A:トゴトウィルスは蚊やシラミなどの脊椎動物と無脊椎動物の両方に感染しますが、イサウィルスはサケのみに感染します。

Q: インフルエンザウイルスには3つの属がありますが、どのように区別するのですか?

A: インフルエンザウイルスの3つの属は、タンパク質の構造によって区別することができます。

Q: インフルエンザウイルスの3つの属はすべて脊椎動物に感染するのですか?

A: はい、3つのインフルエンザウイルス属は、すべて脊椎動物に感染します。

百科事典を検索する