COSMOS J100054.13+023434.9 — 122億光年先の極端スターバースト銀河(定義と特徴)

COSMOS J100054.13+023434.9 — 122億光年先の極端スターバースト銀河、年間約4000個の星を生む若き巨大銀河が宇宙進化モデルを覆す驚異を解説

団塊銀河は、122億光年の距離にあるスターバースト銀河です。

カリフォルニア工科大学にあるNASAのスピッツァー科学センターによって発見されました。この銀河の明るさは、その極端な星形成速度の指標となっており、非常に遠い宇宙で最も明るいスターバースト銀河の新記録を保持しています。

この銀河の特徴と規模

団塊の世代の銀河は、年間4,000個もの星を生み出すという驚異的なスピードで星を生み出していることから、「極端なスターバースト」に分類されます。典型的な銀河、例えば私たちの天の川銀河は、年間平均10個の星しか出ていませんから、その差は桁違いです。

この速度が続けば、観測された中で最も質量のある銀河に相当する総質量へ成長するまでに、わずか約5,000万年しかかからないと推定されます。これは銀河形成の時間スケールとして極めて短い値です。

スターバースト銀河とは(定義と観測的特徴)

- 定義:通常の星形成率を大きく上回る短期間の高率な星生成活動を行う銀河を「スターバースト銀河」と呼びます。特にSFR(星形成率)が数百〜数千太陽質量/年に達する場合、しばしば「極端」または「過激(extreme)」と表現されます。

- 観測的特徴:高い星形成に伴って大量の若い高温星が生まれ、それらが周囲の塵を加熱して強い赤外線放射を生じます。そのため、赤外線やサブミリ波で非常に明るく観測されることが多く、可視光では塵によって暗く見えることがあります。

- トリガー:銀河同士の合体・相互作用、豊富な冷ガスの急速な流入(コールドフロー)、あるいは内部不安定性などが原因として考えられます。

発見と科学的意義

今回の発見は、従来の銀河形成モデルに対する重要な示唆を与えます。従来の階層的形成モデル(多くの銀河が他の小さな銀河を取り込んで徐々に成長する)は、一般に長い時間をかけた成長を想定しますが、団塊銀河のような極端なスターバーストは、短期間に大質量を内部で一気に作り上げる可能性を示しています。

もう一つのユニークな点は、宇宙が14億年ちょっとしか経っていない時期に、科学者たちがこの銀河を観測しているという事実です。つまり、宇宙の若い段階で既にこうした急速な星形成が起きていたことになり、初期宇宙における巨大楕円銀河などの「早期形成」シナリオを支持する材料となります。

"この銀河は大規模なベビーブームを迎えており、ほとんどの星を一度に産み出している"と、NASAスピッツァー科学センターのピーター・キャパック氏は述べています。それに対して、宇宙進化サーベイヤーの主任研究員であるカリフォルニア工科大学のニック・スコヴィル氏はこう答えた。"我々 は、初めて、宇宙で最も大規模な楕円銀河の 1 つの形成を目撃している可能性があります"。

観測手法と今後の展望

この種の遠方・高赤方偏移のスターバースト銀河は、赤外線観測(例:スピッツァー)やサブミリ波観測(例:ALMA)でその塵と分子ガスの放射をとらえることで検出・解析されます。塵による光の再放射、分子ガス(COなど)からのスペクトル線観測は、星形成率やガス質量、内部構造を推定するのに重要です。

今後の研究課題:

- ガス供給の起源(合体によるものか、外部からの流入か)を特定すること。

- 星形成領域の空間分解能の高い観測による内部構造の解明。

- このような極端なスターバーストが初期宇宙でどの程度一般的であったかを調べ、銀河形成史全体への寄与を評価すること。

これらは今後の観測(例えばALMAやJames Webb Space Telescopeなどを用いた詳細観測)によって明らかにされていく見込みです。団塊銀河のような天体は、宇宙初期の急速な構造形成を理解するうえで非常に重要な「生きた証拠」を提供します。

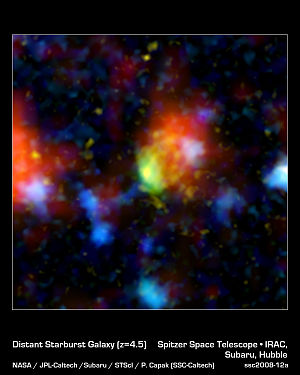

この画像に写っている緑と赤の斑点は、非常に遠い宇宙で最も活発に星を作っている銀河です。この銀河は、年間4,000個もの星を生み出しています。左側の赤い斑点は、もう一つの前景の銀河で、あまり星を作っていません。 この合成画像には、NASAのハッブル宇宙望遠鏡、スピッツァー、日本のハワイすばる望遠鏡のデータが含まれています。

多波長

団塊の銀河の図の色の違いは、波長の違いを表しています。赤い色は、銀河の中で生まれたばかりの星を表しています。干渉した光は、暖かい塵が星の熱で温められているために出ています。

| カラー | 色が示す情報 |

| グリーン | 団塊の銀河系のガスを示す |

| 青色 | 星の数が少ない |

| 黄色/オレンジ | 銀河外光 |

| 赤 | 新生星 |

質問と回答

Q:ベビーブーム・ギャラクシーとは何ですか?

A:ベビーブーム銀河は、カリフォルニア工科大学のスピッツァー科学センターによって発見された、122億光年の彼方にある星屑銀河です。

Q: ベビーブーム銀河はどのくらい明るいのですか?

A: ベビーブーム銀河は、非常に遠い宇宙の中で最も明るい星生成銀河です。その明るさは、非常に速い星生成速度を表しています。

Q: 1年間にどれくらいの星が生まれるのでしょうか?

A: ベビーブーム銀河は年間4,000個もの星を生み出していますが、私たちの天の川銀河は年間平均10個程度しか生み出さないのです。

Q: 今回の発見は、これまでの銀河形成のモデルに対して、どのような挑戦をしているのでしょうか?

A: 今回の発見は、銀河の内部で成長するのではなく、他の銀河のかけらを吸収してゆっくりと膨らんでいくという、一般的な銀河形成のモデルに疑問を投げかけるものです。

Q: この銀河はいつ観測されたのですか?

A: 科学者たちは、宇宙がまだ14億年余りしか経っていない時期にこの銀河を観測しており、宇宙がまだ未熟な時期にこのような現象が起こっていたことを示しています。

Q: ピーター・キャパックが「極限恒星機」と呼んだのはなぜですか?

A: ピーター・キャパックが「極限恒星マシン」と呼んだのは、他の銀河に比べて星の生成速度が非常に速いからです。

Q: ニック・スコヴィル氏はこの発見についてどのように語っていますか?

A: ニック・スコヴィル氏は、今回の発見で、宇宙で最も巨大な楕円銀河の形成を初めて目撃したのかもしれないと述べています。

百科事典を検索する