視覚野(視覚皮質)とは?構造・機能・情報処理の仕組み

視覚野(視覚皮質)の構造・機能・情報処理の仕組みを図解と最新研究で分かりやすく解説。ノーベル研究や計測技術も紹介。

視覚野は、視覚を可能にする脳の一部です。人間では皮質の厚さが約1.5mmから2mmと比較的薄く、表面積はひだ(回)を作って広がっています。一般に、サルや類人猿では、視覚野は脳の大部分を占めています。物理的には、視覚野は脳の後部、後頭葉にあります。

構造(解剖学的特徴)

視覚野は複数の領域に分かれており、代表的なものに第一次視覚野(V1)、第二次視覚野(V2)、さらに高次視覚野(V3、V4、MT/V5など)があります。これらは次のような特徴を持ちます。

- 層構造:大脳皮質は一般に6層からなり、視覚野でも層ごとに入力・出力や細胞の種類が異なります。

- 網膜写像(レティノトピー):網膜上の位置関係が保存されて皮質上にマップとして表れます。V1は特に細かいレティノトピーを示します。

- 単眼優位性(ocular dominance)と軸受容野:左右の目からの入力が層や列で分かれ、さらに同じ位置での受容野サイズや形が領域ごとに変化します。

- 機能カラム:特定の方位(エッジの向き)に反応する“方位カラム”や、動きに敏感な領域など、機能的にまとまった単位があります。

機能(何をしているか)

視覚野は網膜から送られた信号を受け取り、それを段階的に解析していきます。初期段階(V1)ではエッジや局所的な動き、方向などの基本的な特徴が抽出されます。さらに高次領域では、色、形、立体視、運動の統合、物体認識や空間的位置関係の把握など、より複雑な表象が形成されます。

- V1:エッジ検出、方位・空間周波数選択性、網膜写像の保持。

- V2以降:入力の統合、境界の検出、立体視の処理、色処理(V4が関係)や運動処理(MT/V5が関係)。

- 高次視覚皮質:視覚情報を認知・記憶・行動に結びつける役割を担います(例:視覚的な“何”と“どこ/どうやって”の経路に分かれる)。

情報処理の仕組み(計算原理)

視覚野での情報処理は階層的かつ並列的です。単純な特徴を抽出するニューロン群から始まり、情報はフィードフォワード(上流へ)に伝わる一方で、フィードバック(下流からの調整)や側方結合(近隣ニューロン間の相互作用)によってダイナミックに調整されます。重要なポイントをまとめます。

- 受容野:各ニューロンは視覚空間の一部(受容野)に反応し、その特性(方位、方向、空間周波数、色など)に選択的です。

- 階層的表現:V1では局所特徴、上位では複合的・抽象的特徴(顔や物体の部位など)へと統合されます。

- 並列経路:色や形、運動などは部分的に独立した経路で処理され、後に統合されます(いわゆる“何(ventral)”経路と“どこ/どうやって(dorsal)”経路)。

- 可塑性:幼少期の臨界期には経験に基づく配線の最適化が起こり、その後も学習や注意により可塑的に機能が変化します。デイヴィッド・フーベルとトルステン・ヴィーゼルは、長年にわたる研究でこの可塑性と発達の重要性を明らかにし、これらの発見で1981年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

歴史的な貢献と主要な発見

デイヴィッド・フーベルとトルステン・ヴィーゼルは、長年にわたる電気生理学的研究で、視覚野がどのように発達し、左右の目からの入力をどのように扱うか、方位選択性や単純・複雑細胞の存在など、視覚系の基本的な仕組みを明らかにしました。これらの研究は次の点を強調しています:

- 1960年代から1970年代にかけての彼らの研究は、視覚系がどのように発達したのかを研究していました。彼らは右目や左目から信号を得る脳の視覚野の部分に取り組んでいました。視覚入力の遮断や不均衡な入力は、皮質配列や機能選択性に長期的な変化を引き起こすことが示されました(臨界期の概念)。

- 彼らは目からの信号がどのように脳で処理されて、エッジ検出器、動き検出器、立体的な奥行き検出器、色検出器を生成するかを説明しています。これらは視覚シーンの構成要素となり、高次領域ではこれらを統合して物体や空間を認識できるようになります。

研究方法(測定技術と実験手法)

視覚野の機能を調べる手法は多岐にわたります。古典的には動物の脳に挿入した電極から単一ニューロンの活動(活動電位を)を記録する方法が中心でした。その他の方法としては:

- 電気的記録:単一ユニット、局所場電位(LFP)、多チャネル電極アレイ。

- 非侵襲的計測:脳波(EEG)やMEG、機能的磁気共鳴画像法(fMRIなどを用いる)によって、生体内で大域的な活動や局所応答を測定します。

- 光学記録・イメージング:カルシウムイメージング、光遺伝学を用いた操作や観察。

- 行動・心理物理:刺激の特性を変えたときの動物や人間の応答を評価して視覚処理の性能を推定する手法。

- 必須モデル:ネコ、フェレット、ラット、マウス、あるいはサルの実験系は、視覚野研究で広く使われてきました。

臨床的・応用的意義

視覚野の理解は、視覚障害の診断・治療、人工視覚(網膜インプラントや皮質インプラント)、コンピュータビジョンや深層学習における神経回路モデルの構築など多くの分野に応用されています。また、発達障害や感覚遮断が視覚皮質の配線に及ぼす影響を理解することは、リハビリテーションや早期介入の設計に重要です。

まとめ

視覚野は、後頭葉に位置する多段階・多領域からなる複雑なシステムで、網膜からの信号を解析して世界を認識するための基礎的処理を担っています。基礎研究(例:デイヴィッド・フーベルとトルステン・ヴィーゼルの業績)と現代の計測技術の組合せにより、処理の仕組みや発達、可塑性についての理解が深まりつつあります。

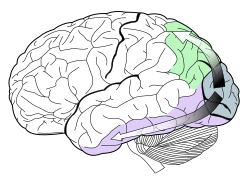

背側流 (緑)と腹側流(紫)が示されている。これらは一次視覚野から来ています。

一次視覚野

第一次視覚野(V1)は、脳の中で最もよく研究されている視覚野です。ここでは、網膜からの情報の中継地点である側方geniculate核からのメッセージが到着します。それぞれの側方geniculate核は、反対側の視野からの信号を取得します。

各V1は、腹側流路と背側流路と呼ばれる2本の一次経路に情報を送る。

- 腹部の流れはV1から始まり、視覚野V2を経て、視覚野V4を経て下側頭皮質(IP皮質)に至る。腹側溝は「何の経路」と呼ばれることもあり、形態認識と物体表現に関連している。また、長期記憶の貯蔵にも関連しています。

- 背筋はV1から始まり、視覚野V2を経て、背側頭葉領域(DM/V6)と視覚野MT(中間側頭葉/V5)、そして後頭頂皮質に至る。背側の流れは、「Where Pathway」や「How Pathway」と呼ばれることもあり、運動、物体の位置の表現、目や腕の制御に関連しており、特に視覚情報が目の動きやリーチを誘導するために使用されている場合には、それに関連しています。

質問と回答

Q:視覚野とは何ですか?

A:視覚野は、脳の中で視覚を司る部分です。脳の奥にある後頭葉にあり、人間では1.5mmから2mmと比較的薄いです。

Q:視覚野の研究は誰が行ったのですか?

A: David HubelとTorsten Wieselが長年にわたって視覚野の研究をしていました。彼らは、視覚系の情報処理に関する発見で、1981年にノーベル生理学・医学賞を受賞しています。

Q:どのような研究をしていたのですか?

A:1960年代から1970年代にかけては、視覚系がどのように発達していくかを研究していました。脳の視覚野のうち、どちらかの目から信号を受け取る部分について研究し、これらの目からの信号が脳で処理されて、視覚シーンの構成要素であるエッジ検出器、動き検出器、立体的な奥行き検出器、色検出器を生成する方法について説明しました。

Q: 一次視覚野の活動はどのように研究されるのでしょうか?

A: 一次視覚野の活動を研究するには、動物(猫、フェレット、ラット、マウス、サル)の脳内の電極から活動電位を記録する必要があります。また、動物の脳を侵すことなく情報を収集するEEG、MEG、fMRIなどの手法を用いて、動物の体外で信号を記録することも可能です。

Q: 人間の視覚野の厚さはどのくらいですか?

A:人間の視覚野は比較的薄く、1.5mmから2mm程度の厚さです。

Q: ヒューベルとヴィーゼルは、視覚系の情報処理に関する発見で、どんな賞を受賞したのですか?

A: デビッド・ヒューベルとトーステン・ヴィーゼルは、視覚系の情報処理に関する発見で、1981年のノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

百科事典を検索する