ウッドワード・ホフマン則とは:ペリシクル反応の定義・歴史・応用

ウッドワード・ホフマン則を分かりやすく解説:ペリシクル反応の定義・歴史・ノーベル賞背景と最新の応用例(機械的制御での反則事例)を網羅。

Woodward-Hoffmannルールは、ペリシクル反応(pericyclic reaction、環状的に電子再配列が起こる反応)の立体化学と反応性を予測するための有機化学の基本原理です。ペリシクル反応には、電子が同時に移動して環状の遷移状態を経る「協奏的(コンサート)反応」が多く含まれ、代表例としては電気環化反応(electrocyclic reaction)、環化付加(cycloaddition)、シグマトロピック置換(sigmatropic rearrangement)などがあります。これらの反応で生成される立体化学(立体配置)は、軌道対称性の保存(conservation of orbital symmetry)によって厳密に制約されます。

歴史と発展

このルールは、ロバート・バーンズ・ウッドワード(ハーバード大学の化学教授)とロアルド・ホフマン(コーネル大学の化学教授)によって体系化されました。ホフマンは、同様のモデルを開発した福井謙一とともに、この業績に関連して1981年のノーベル化学賞を受賞しました。ウッドワードは1979年に他界していたためノーベル賞の対象とはなりませんでしたが、彼は以前に別の業績でノーベル化学賞を受賞しています。

基本原理(軌道対称性の保存)

Woodward–Hoffmann則の核心は、反応の遷移状態における分子軌道の位相(符号)がどのように結合形成・切断に関与するかを考えることです。反応が「軌道対称性を保存」する(すなわち、初期の占有軌道と生成物の軌道が連続的に結びつく)場合、その反応は“許容(allowed)”され、協奏的に進行しやすくなります。一方、軌道対称性が保存されない場合は“禁止(forbidden)”とされ、通常は反応が遅いか別の経路(ラジカルやイオン中間体を介した段階的経路、励起状態経路など)を取ります。

説明の方法としては主に次の2つが用いられます:

- 相関図(correlation diagram)に基づく軌道対称性解析

- 前線軌道(Frontier Molecular Orbital, FMO)理論による簡便解析(HOMO–LUMOの位相関係)

代表的な規則と例

以下はよく知られた簡潔なまとめです(電気環化反応については回転の向きに関する規則が特に有用)。

- 電気環化反応(electrocyclic)

熱的条件下と光励起条件下で立体化学が逆になります。一般に- 熱反応:4n π電子系 → コンロータリー(conrotatory)、4n+2 π電子系 → ディスロータリー(disrotatory)

- 光反応:上記と逆(4n は disrotatory、4n+2 は conrotatory)

- 環化付加(cycloaddition)

代表例の[4+2]付加(Diels–Alder反応)は、熱条件下でsuprafacial–suprafacialの軌道重なりが可能なため“許容”です。一方、[2+2]付加は熱的にはsuprafacial–suprafacialでの進行が“禁止”されます(通常は光励起で活性化することで進行します)。 - シグマトロピック置換(sigmatropic)

置換の種類([1,3]、[3,3]など)に応じて許容・禁止が決まり、[3,3]移動(クライズやコープ転位)は熱的に許容される典型例です。

応用と現代的意義

Woodward–Hoffmann則は、反応の立体化学を設計・予測する上で有用であり、天然物合成、立体選択的合成、光化学反応、材料化学などで幅広く用いられています。計算化学(量子化学計算)や時間分解分光などの現代的手法により、遷移状態の軌道位相や反応経路の詳細が精密に調べられるようになり、ルールの適用範囲や限界も詳しく検討されています。

例外・新しい展開

重要な点として、Woodward–Hoffmann則は「協奏的で軌道対称性が支配的な反応」に対して成り立ちます。したがって、次のようなケースでは表面的に「違反」して見えることがあります:

- 反応が段階的に進み、中間体(ラジカルやイオン)を経由する場合

- 非アディアバティックな電子状態交差(励起状態や閉殻・開殻の交差)が関与する場合

- 外部からの力学的・機械的な強制(mechanochemistry)や強い歪みが加わり、通常の遷移状態経路が変化する場合

実際、Nature誌に掲載された最新の論文では、機械的なストレスを利用して化学反応経路を再構築することで、Woodward–Hoffmannのルールに従う従来の協奏的経路とは異なる生成物を与える例が報告されています。これらの研究は、力学的拘束や外力がポテンシャルエネルギー面を変え、ラジカル性や段階的経路を誘導することで“禁止”とされるような協奏的経路を回避できることを示唆しています。

まとめ

Woodward–Hoffmann則は、軌道対称性保存の原理に基づき多くのペリシクル反応の立体化学と反応性を説明・予測する強力な枠組みです。反応設計や合成戦略を立てる際の道具立てとして今なお不可欠ですが、現代の実験・計算手法によりその適用範囲や例外も詳細に理解されつつあります。実験条件(熱/光)、電子数(4nと4n+2)、および外部要因(力学的歪みや励起状態)を合わせて考えることで、期待する生成物の立体化学をより正確に予測できます。

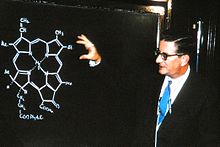

ロバート・バーンズ・ウッドワード

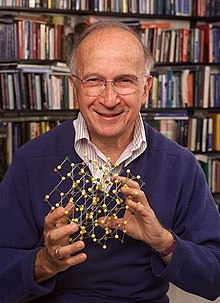

ロアルド・ホフマン

関連ページ

質問と回答

Q:ウッドワード・ホフマン規則とは何ですか?

A:脂環式反応の立体化学を予測できる有機化学の規則です。

Q:脂環式反応とはどのような反応ですか?

A: 通常、ベンゼン環のような分子が環である転位反応です。

Q: Woodward-Hoffmann規則は誰が作ったのですか?

A: ハーバード大学の化学教授ロバート・バーンズ・ウッドワードとコーネル大学の化学教授ロアルド・ホフマンによって書かれました。

Q: ウッドワードはウッドワード・ホフマン法則の研究でノーベル賞を受賞したのですか?

A:いいえ。ノーベル賞は通常、存命中の人にのみ授与されるものです。

Q: ペリシクル反応に関する研究でホフマンと同じノーベル賞を受賞したのは誰ですか?

A: 福井謙一も同様のモデルに関する研究でノーベル化学賞を受賞しています。

Q: ウッドワードが受賞した他のノーベル賞は何ですか?

A: ウッドワードは以前にも別の発見でノーベル化学賞を受賞しています。

Q: 機械的ストレスが化学反応経路をどのように変化させるかを説明した最近の論文は?

A: 最近のNature誌に掲載された論文で、機械的ストレスが一見ウッドワード-ホフマン法則に反するような生成物をもたらすという現象について述べられています。

百科事典を検索する