立体化学とは 分子の立体配置と異性体の定義 キラル性と応用

立体化学の基礎から分子の立体配置、構成異性体と立体異性体の違い、キラル性の判定法と医薬や材料への応用まで丁寧に解説する入門ガイド

立体化学とは、分子の原子が空間にどのように配置されているかによって、分子がどのように影響を受けるかを研究する学問です。ステレオ(stereo)という語が三次元を意味することから、三次元化学とも呼ばれます。立体化学により、化学者は同じ原子組成をもつ分子間の関係を系統的に記述し、それらの違いが物理的や生物学的性質(融点、溶解性、におい、薬理活性など)にどのように影響するかを理解できます。分子の立体配列が反応性に影響を与える現象は、特に反応性に関する研究で重要となり、これを動的立体化学(stereodynamics)と呼びます。動的立体化学では、ラセミ化や配座の緩和、回転障害(アトロピズム)など、時間とともに立体配置が変化するプロセスも扱われます。

異性体(イソマー)とその分類

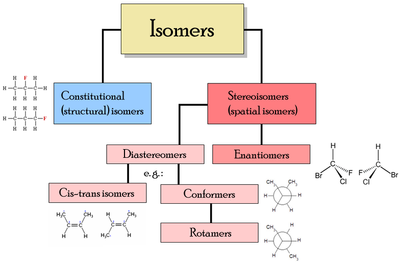

化学では、分子の中には複数の異性体を持つものがあります。これは、すべての形態が同じ原子で構成されているにもかかわらず、原子の結びつき方や配置が異なることで、異なる性質を示すことがあるという意味です。異性体は大きく分けて2種類あります。まず、構成異性体(構造異性体)は、同じ原子を持っていますが、原子の結合のつながり方が異なります。一方、立体異性体は、同じ原子が同じ順序で結合しているにもかかわらず、原子の三次元的な配置が異なるものを指します。立体異性体にはさらに、鏡像関係にあるキラルな関係(エナンチオマー)や、鏡像関係ではないが互いに異なる立体配置(ジアステレオマー)などの分類があります。代表的な例としては、カルボニル化合物のシス/トランス(またはE/Z)異性、アリル置換体の回転障害、環状化合物の立体配座などがあります。

キラル性(不斉)と光学活性

立体化学の重要な部分は、キラル分子の研究です。キラル分子は、その一方の分子が他方の分子の鏡像であるにもかかわらず重ね合わせることができない性質をもちます。鏡像異性体はエナンチオマー(鏡像異性体)と呼ばれ、通常は物理的性質(融点、沸点など)がほぼ同じでも、生体分子との相互作用や光の回転方向(光学活性)に違いが現れます。

- 不斉中心(キラル中心): 最も一般的には、4つの異なる置換基をもつ炭素原子が不斉中心となります。Cahn–Ingold–Prelog(CIP)規則によりR/Sの配置が決定されます。

- エナンチオマーとジアステレオマー: エナンチオマーは互いに鏡像関係にある対、ジアステレオマーは鏡像関係でない立体異性体(例: シス/トランス、複数の不斉中心をもつ分子間の関係)です。

- 光学活性: キラル化合物は平面偏光を回転させ、その回転の方向と大きさ(旋光度)が測定可能です。ラセミ体(等量のエナンチオマー混合)は通常、光学的に不活性になります。

立体配座(コンフォメーション)と動的立体化学

ほとんどの化学結合では、原子は単結合回りに回転可能であり、これにより同一化学種内で複数の配座(コンフォマー)が存在します。たとえば、鎖状アルカンでは反転やねじれにより安定・不安定な配座が存在し、環状化合物(シクロヘキサンなど)ではボート形やチェア形といった配座が相互変換します。これらの配座差も立体化学の一部で、温度や溶媒、置換基の大きさによって配座の分布が変わります。

一方、二重結合や環などの回転が制限される場合、異なる立体異性体が固定化されやすくなります(例:アルケンのE/Z異性体、環状化合物のシス/トランス)。また、回転が遅い場合にはアトロピズム(軸不斉)として独立した立体異性体が観測されることがあります。

分析法・決定法

立体化学を調べるために用いられる代表的な手法:

- 偏光計(ポラリメーター)による旋光度測定

- 円二色性(CD)スペクトルによる光学活性の解析

- 核磁気共鳴(NMR)分光法:キラルシフト試薬やNOEなどで立体配置や配座情報を得る

- 単結晶X線構造解析:原子座標を直接決定し、絶対配置(R/S)の確定が可能

- クロマトグラフィー:キラル固定相を用いたHPLCやGCによるエナンチオマー分離

- 質量分析や計算化学(分子軌道計算、立体エネルギー計算)も補助的に利用される

合成・分離・応用

立体化学は有機合成や製薬化学で特に重要です。生体分子(酵素、受容体など)は立体構造に敏感であり、エナンチオマーごとに活性や毒性が異なることがあります。したがって、目標配座を選択的に作る「不斉合成」、ある配座を選択的に分離する「ラセミ分割(解消)」、およびキラリティを導入する触媒(不斉触媒)や酵素的手法が発達しています。実用例としては、光学活性薬の開発、天然物合成、キラルセンシング、香料や味覚化合物の設計などが挙げられます。

学問分野との関連

立体化学問題の研究は、有機化学、無機化学、生物化学、物理化学、超分子化学の全範囲をカバーします。分子設計、触媒設計、薬物作用機構の解明、材料科学における光学活性材料や液晶の開発など、多くの応用分野と密接に結びついています。

まとめると、立体化学は分子の三次元配置とそれがもたらす性質・反応性の関係を明らかにする学問であり、基礎的な概念(キラル性、異性体、配座)から、実践的な解析・合成法、産業応用に至るまで広範な知見を必要とします。

異性体の種類の違い立体化学は立体異性体の研究である

歴史

立体化学を研究した最初の人物はルイ・パスツールである。彼は1849年に、ワイン製造装置から採取した酒石酸の塩は平面偏光を回転させることができるが、他の源から採取した塩は回転しないことを観察しました。この性質が2種類の塩の唯一の違いでした。それは光異性化によるものである。1874年、ヤコブス・ヘンリクス・ヴァン・ト・ホフとジョセフ・ル・ベルは、この違いは原子が四面体(四面体)状に炭素に結合していることによるものであることを発見しました。

立体化学の用途

1960年代のサリドマイド事件の解決には、立体化学が重要でした。サリドマイドは1957年にドイツで初めて製造された薬です。医師は妊婦のつわりの治療に使用していました。その後、この薬は赤ちゃんに奇形を引き起こすことが明らかになりました。一方の異性体は危険ではありませんでしたが、もう一方の異性体は胎児に深刻な遺伝的損傷をもたらしました。サリドマイドは、人体の中でラセミ化が起こり、2つの立体異性体のうち片方だけが体内に入っても、その一部がもう片方の立体異性体に変化します。サリドマイドの事故をきっかけに、政府は薬の試験をより慎重に行うようになりました。サリドマイドは、一般に使用できるようになる前に、選ばれた人たちが実験(臨床試験)で新薬を服用するというものです。現在、サリドマイドはハンセン病の治療薬として使用されています。また、女性は妊娠を防ぐために避妊薬と併用しなければなりません。

分子の立体化学を記述する

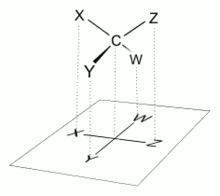

ある原子が他の原子に複数の方法で結合させることができる場合、それを定位中心と呼びます。例えば、炭素原子に4つの異なるグループがくっついていると、それが定位中心になります。

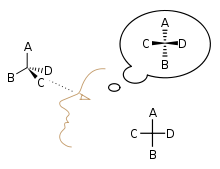

Cahn-Ingold-Prelog優先度規則は、分子の立体化学を記述するためのシステムの一部です。この規則は、標準的な方法で立体中心の周りの原子をランク付けします。これにより、分子内のこれらの原子の相対的な位置を非常に明確に記述することができます。フィッシャー投影は、立体中心を中心とした立体化学を単純化したものです。

四面体分子の平面上への投影。

フィッシャーの投影を可視化する。

関連ページ

- キラリティ

- アルカン立体化学

質問と回答

Q: 立体化学とは何ですか?

A: 立体化学とは、分子が空間における原子の配置によってどのような影響を受けるかを研究する学問です。ステレオという言葉が3次元を意味することから、3Dケミストリーとも呼ばれています。

Q: 化学者は立体化学をどのように利用できるのでしょうか?

A: 立体化学を用いると、同じ原子で構成された異なる分子間の関係を調べることができます。また、これらの関係が分子に与える物理的、生物学的特性への影響も調べることができます。これらの関係が分子の反応性に影響を与える場合、それは動的立体化学と呼ばれます。

Q: 異性体とは何ですか?

A: 化学では、ある分子が複数の異性体を持つことがあります。つまり、同じ原子で構成された分子であっても、異なる形をしていることがあるのです。異性体には、同じ原子を持ちながら結合が異なる体質異性体と、同じ原子を持ち、結合の仕方が似ているが空間的な配置が異なる立体異性体の2種類が存在する。

Q: キラルとはどういう意味ですか?

A: キラルとは、ある分子が2つの鏡像を持っていて、一方が他の分子の反射であることを除けば、ほとんど同じに見えることを言います。

Q: 二重結合や環構造は分子にどのような影響を与えるのですか?

A: 分子が二重結合や環構造を持つ場合、化学構造を持ちながら空間的な配置の違いにより異なる形を持つ異性体という種類に分類されることがあります。

Q: 立体化学問題とは、どのような範囲を指すのですか?

A: 立体化学問題の研究は、有機化学、無機化学、生物化学、物理化学、超分子化学のあらゆる側面をカバーしています。

百科事典を検索する