アイスポットとは|生物学の光受容器(オセル・色素窩)の定義と進化

アイスポットとは光を検出する単純な光受容器、オセルや色素窩とも呼ばれプラナリアやユーグレナなどで光感知と運動をつなぐ仕組み、カンブリア紀からの起源と進化史までわかる

アイスポットは、生物学では光を検出するために用いられる最も単純な器官の一種で、一般にオセル(または色素ピット)とも呼ばれます。小型で単純な無脊椎動物、例えばプラナリアなどに広く見られます。オセルはレンズや光を結像する仕組みを持たないため、光の有無や強さ、方向の違いは検出できても、われわれの眼のように像を作って周囲の「視覚的シーン」を再現することはできません(焦点を合わせる手段がありません)。そのため、アイスポットは主に「光のある方向へ進む/避ける」といった基本的な行動(正負の光走性=phototaxis)や、明暗に応じた行動決定に関与します。

構造と感覚機構

多くの単純な動物における眼窩は、光受容色素を含む特定の細胞群で構成され、これらの色素分子の代表がオプシンです。オプシンは光を吸収して膜電位を変化させることで光刺激を電気信号に変換します。受容細胞からは信号が神経に伝えられ、そこからさらに脳や単純な神経節へとつながる神経繊維が伸びています。アイスポットの多くは、受容部の一側が色素で覆われる「カップ状」や「ピット状」の配列をとることで、入射光の方向性に対する感度が生まれます。つまり、色素の影ができる方向と反対側の光だけを受け取るようになり、単純ながら方向情報を得ることができます。

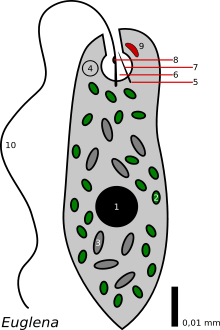

単細胞生物のアイスポット

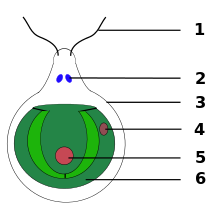

ユーグレナやクラミドモナスのような単細胞の原生生物にもアイスポットが存在します。これらではアイスポットは色素顆粒の集積として観察され、光受容器と鞭毛(またはべん毛)とが連結して働きます。単細胞生物では、アイスポットからの情報が直接鞭毛の運動に影響を与え、細胞全体の進行方向や回転に結びつくことで精密な光走性を示します。たとえば、クラミドモナスではチャネル型ロドプシン(チャネルロドプシン)など光感受性タンパク質が動きを制御する分子機構として知られています(これにより光に対する高速の応答が可能になります)。

進化と化石記録

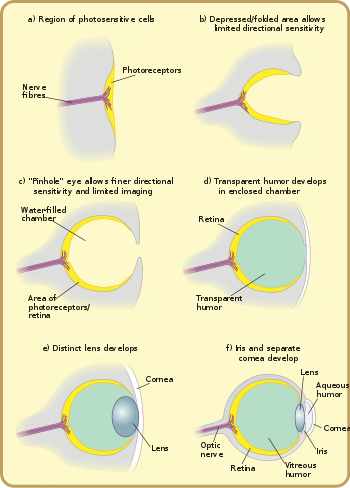

複雑な目(レンズや網膜を備えた「カメラ眼」や複眼)の化石として確認される最古級のものは、カンブリア紀初期(約5億4000万年前)に由来する例が見つかっています。この時代は「カンブリア爆発」と呼ばれ、生物多様性や形態的革新が急速に増加した時期です。一つの有力な仮説は、捕食と被食の関係が強化される中で視覚が急速に進化し、いわば生物同士の軍拡競争を引き起こして新しい形態や行動を促した、というものです。とはいえ、光感受性そのものはそれよりはるか以前から存在したと考えられ、原始的なアイスポットや光受容分子は多くの系統で独立に進化(収斂進化)してきたと見られます。複雑な視覚系は、開口部の形状や光学的構造(レンズ、角膜、液状物質など)を段階的に獲得することで高い解像度や方向感知能力を獲得してきました(ただし、完全な像形成を行うには光の集光と面上の空間分解能が必要です)。

生物学的意義と研究の現状

アイスポットは、単純でありながら光環境への適応を可能にする重要な器官で、移動や餌採取、捕食者回避、日周リズムの同期といった多様な行動に寄与します。分子生物学や発生生物学の研究により、オプシンや視覚遺伝子(例:Pax遺伝子群のような眼の発生に関わる因子を含む)の役割が明らかになりつつありますが、視覚器の進化は系統ごとに異なる経路をたどるため、単一の「目の起源」仮説で説明できない複雑さがあります。現在の研究は、化石記録、比較発生学、遺伝学、分子系統学を組み合わせて、どのようにして光感受性が行動の多様化と結びつき、さまざまな視覚システムが生まれたのかを解き明かすことに集中しています。

- アイスポット(オセル)は光の有無や方向を検出する単純な光受容器で、像形成は行わない。

- 色素カップやピット構造により方向感度が生まれ、単細胞生物では鞭毛運動と直結することで精密な光走性を実現する。

- オプシンなどの光受容タンパク質が光情報を電気信号へ変換し、神経を介して行動に結び付けられる。

- 複雑な眼の進化はカンブリア紀に顕著になったが、光受容自体はそれ以前から存在し、複数回独立に進化した可能性が高い。

赤い目玉を持つユーグレナ細胞の模式図

葉緑体の目皿を持つクラミドモナス細胞の模式図

軟体動物の目の進化の主要な段階。

質問と回答

Q: アイスポットとは何ですか?

A: アイスポットは、プラナリアなどの小型で単純な無脊椎動物や、ユーグレナやクラミドモナスなどの単細胞の原生生物で、光を検出するための単純な器官です。

Q: アイスポットの他の呼び名は何ですか?

A:アイスポットは、オセラス(ocellus)、ピグメントピット(pigment pit)とも呼ばれます。

Q: 目玉は私たちの目とどう違うのですか?

A:アイスポットにはレンズやピント合わせの手段がないため、明暗を感じることができるだけで、私たちの目のように動物に視覚的な情景を与えることはありません。

Q:眼球を持つ動物は、光にどのように反応するのですか?

A: 眼球を持つ多くの動物では、オプシンという色素分子が光を感知し、その情報を神経繊維が眼球から動物の単純神経系に運びます。そのため、影がかかると動いたりすることができるのです。

Q: 化石記録に初めて目が登場したのはいつですか?

A: 最初の目の化石は、約5億4千万年前のカンブリア紀初期に発見されました。

Q:「カンブリア紀の爆発」とは何ですか?

A:カンブリア紀初期に起こった急激な進化のことです。

Q: この急激な進化に、目の進化がどのように影響したのか、一説にはどのようなものがあるのでしょうか?

A: 一説には、目の進化が「軍拡競争」を引き起こし、急激な進化をもたらしたと言われています。目がよく見える生物は、環境をナビゲートしたり、食べ物を見つけたりする能力が高いので、目がない生物に対して競争上の優位性を持っていたのです。

百科事典を検索する