ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル:ドイツ観念論とヘーゲル主義の思想

ヘーゲルの生涯と難解な思想を平易に解説。ドイツ観念論・ヘーゲル主義の歴史・政治・宗教・芸術への影響を明快に紹介。

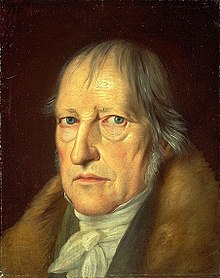

ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル(8月27日。 1770- 11月14日。 1831)は、現在のドイツ南西部に位置するヴュルテンベルク州シュトゥットガルトに生まれたドイツの哲学者である。ヘーゲル主義を始め、ドイツ観念論の一翼を担う。賛同する者(ブラッドレー、サルトル、キュング、バウアー、スターナー、マルクス)、賛同しない者(キルケゴール、ショーペンハウアー、ニーチェ、ハイデガー、シェリング)など、多くの作家や哲学者に影響を与えた。ヘーゲルの本は読むのが難しく、同時に多くの異なる考えを扱っています。彼は歴史、政治、宗教、芸術、論理、形而上学について書いている。

生涯の概略

ヘーゲルは1770年に生まれ、神学を学んだ後、若い頃から哲学に傾倒しました。チュービンゲンの神学校(Tübinger Stift)では詩人や哲学者と交友をもち、のちにヤーナ(イェーナ)やハイデルベルク、ベルリンなどで講義と教育活動を行いました。1789年のフランス革命以降の政治的・社会的激動のなかで、彼の思想は歴史と精神の展開を中心に構築されていきました。1818年以降はベルリン大学で教授を務め、多くの講義録や講義ノートを通じて後世に影響を与えました。

主要著作(代表作と簡単な説明)

- 『精神現象学』(Phänomenologie des Geistes, 1807) — 個々の意識から自己意識、理性、精神、宗教、絶対知に至る総合的な精神の発展を描く。ヘーゲル哲学の入門的かつ中心的作品とされるが難解。

- 『論理学』(Wissenschaft der Logik, 初編 1812–1816) — 思考そのものの構造を体系的に論じ、概念・判断・推理の発展を哲学的に扱う。

- 『哲学の体系(百科全書)』(Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1817) — ヘーゲル自身による哲学体系の概要。講義用に整理された版が複数ある。

- 『法の哲学』(Elements of the Philosophy of Right, 1820) — 法、国家、道徳、自由の関係を論じる政治哲学の主要著作。

- 講義録類:美学史、歴史哲学、宗教哲学などの講義ノートは多くが死後に編集・出版され、ヘーゲルの関心領域の広さを示す。

主要概念と特徴

- 弁証法(弁証法的展開) — ヘーゲルの思考法の中核。事物や概念は静的ではなく、内的な対立や矛盾を通じて発展・統合される。一般に「テーゼ(主張)→アンチテーゼ(反主張)→ジンテーゼ(統合)」という三段階で説明されることが多いが、ヘーゲル自身の弁証法はより複雑で連続的な運動を描く。

- 止揚(Aufhebung、止揚) — 否定と保存と発展を同時に含む概念。あるものを否定しつつ、それをより高次の形で保存・超克するプロセスを示す。

- 精神(Geist) — 個人的な主観を超えて歴史的・社会的に展開する「精神」。文化や制度、宗教、国家を通じて自己を認識し完成へ向かう。

- 絶対観念論(Absolute Idealism) — 真理は個別的な表現をこえて全体(絶対)において理解されるべきであり、現実と観念は相互に包含的であるという立場。

- 歴史の哲学 — 歴史は無意味な連続ではなく理性(精神)の自己展開の場であり、各時代の精神は特有の理性的構造を持つと説く。

影響と評価

ヘーゲルはその体系的で包括的な思想ゆえに、19世紀以降の哲学・思想史に巨大な影響を及ぼしました。彼の弁証法的手法は宗教思想、政治思想、文学、歴史学、神学など多方面に波及しました。特に下記のような点で影響が指摘されます。

- マルクス主義:マルクスはヘーゲルの弁証法を引き継ぎつつ、唯物論的に転換して社会変革の理論を構築した。

- 実存主義・現代哲学:サルトルやその他の現代思想家がヘーゲルの自己意識や自由の問題に応答した。

- 神学・宗教哲学:歴史と宗教の関係を重視するヘーゲルの見方はプロテスタント神学や宗教思想に大きな示唆を与えた。

- 批判・反発:キルケゴールやショーペンハウアー、ニーチェ、ハイデガーらは、ヘーゲルの総体系的な立場や理性中心主義、歴史重視の方法に対して根本的な疑問や批判を向けた。

批判点と争点

- 文体の難解さ:概念の展開が抽象的かつ長大であり、原典は読みづらいと評される。

- 体系主義への疑問:すべてを一つの絶対体系に収めようとする試みに肯定的でない立場もある。

- 政治的評価の分かれ:国家や法、自由に関する記述が保守的あるいは権威主義的だと批判されることがある一方、自由の概念を重視する側面も評価される。

読むための助言と入門

- 初めて読む場合は、まず概説書や入門書で全体像を掴むことを薦めます。原典に直接入ると挫折しやすいです。

- 代表作の順序としては、概観のために『精神現象学』の要点を学び、その後『論理学』『法の哲学』などへ進むのが一般的です。ただし『精神現象学』自体が最も難解な作品の一つでもあります。

- 講義録や注釈つきの訳注版、解説書を併用すると理解が進みます。大学の講義ノートや解説記事、二次文献を併読してください。

- 主題ごとに分けて(弁証法、歴史哲学、法哲学など)段階的に学ぶと、ヘーゲルの全体像が把握しやすくなります。

遺産

ヘーゲルは近代思想における巨大な思想的基盤を提供しました。彼の弁証法的視座や歴史観は、哲学だけでなく政治学、法学、神学、美学など多くの分野に持続的な影響を与え続けています。賛否両論あるものの、現代の多くの理論的議論はヘーゲル抜きには語れません。

ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル

主な作品

- Phänomenologie of Spirit (Phänomenologie des Geistes, Sometimes translated as Phenomenology of Mind) 1807 (これは問題の一例である。Phänomenologie des Geistesの英訳者は、"Geist "を "Spirit "と訳すべきか、"Mind "と訳すべきか迷っているが、英語では "Spirit "と "Mind "は明確に区別されている。)

- 論理学の科学(Wissenschaft der Logik)1812年~。1816(前半部分の最終版1831年)

- 哲学的科学の百科事典(Enzyklopaedie der philosophischen Wissenschaften)1817-。1830

- 右の哲学の要素(Grundlinien der Philosophie des Rechts)1821年

- 美学についての講義

- 歴史哲学講義」(「世界史哲学講義」とも訳される)1830年

- 宗教哲学の講義

- 哲学史の講義

質問と回答

Q:ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルとは誰ですか?

A:ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルは、ドイツのシュトゥットガルト(現在のドイツ南西部)生まれの哲学者で、ヘーゲル主義という哲学運動を始め、ドイツ観念論に属するとされています。

Q:ヘーゲルは何について書いたのですか?

A:歴史、政治、宗教、芸術、論理学、形而上学について書きました。

Q:ヘーゲルの本を読むのは難しいですか?

A:ヘーゲルの本は、同時に多くの異なる考えを扱っているので、かなり難しいかもしれない。

Q:ヘーゲルの著作に影響を受けた人は誰ですか?

A:彼に賛同した人は、ブラッドレー、サルトル、クング、バウアー、シュタルナー、マルクスなど、反対した人は、キルケゴール、ショーペンハウアー、ニーチェ、ハイデガー、シェリングなどです。

Q:ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルはいつ生まれたのですか?

A:1770年8月27日に生まれました。

Q:彼はいつ死んだのですか?

A: 1831年11月14日に亡くなりました。

Q:彼はどこで生まれたか?

A:彼はヴュルテンベルク州シュトゥットガルト(現在のドイツ南西部)で生まれました。

百科事典を検索する