ヒルベルト空間入門:定義・性質・応用(量子力学・関数解析)

ヒルベルト空間の定義・基本性質から量子力学や関数解析への応用まで、直感と具体例でわかりやすく解説。

ヒルベルト空間は、ユークリッド空間の概念を一般化した数学的概念です。有限次元のユークリッド空間で使われる長さや角度を測る仕組み(内積)を任意の次元、特に無限次元にも拡張したもので、内積空間でありかつその内積から生じる距離に関して完全(complete)である点が重要です。名前はD. David Hilbertにちなんでいます。

定義(簡潔)

ヒルベルト空間は次の性質を満たすベクトル空間 H です。

- 内積:各 x,y∈H に対して内積 ⟨x,y⟩ が定義され、線形性・共役対称性・正定性を満たす。

- ノルムと距離:内積からノルム ∥x∥ = sqrt(⟨x,x⟩) が定まり、これが距離 d(x,y)=∥x−y∥ を与える。

- 完備性:この距離に関して Cauchy 列は収束先を持つ(すなわち完備である)。

この「完備性」があるため、無限和や極限操作を扱う解析が安全に行え、微積分は的な議論も拡張できます。

基本的な性質と定理

- 直交性と直交分解:部分空間に対する直交補空間が存在し、任意のベクトルは直交分解できる(射影定理)。

- 正規直交基底(ONB):可算または基底の取り方に応じて直交基底が存在し、任意のベクトルは基底による展開で表される(パーセバルの等式を含む)。

- リース表現定理:連続な線形汎関数は内積による表現を受ける(H とその双対との関係)。

- 随伴作用素・自己共役演算子:作用素の随伴が定義でき、特に自己共役(エルミート)作用素はスペクトル分解の対象となる。

- スペクトル定理:自己共役作用素やユニタリ作用素に対してスペクトル分解が成立し、量子力学などで重要。

代表的な例

- 有界次元の例:R^n(ユークリッド空間)は当然ヒルベルト空間であり、すべての正規ユークリッド空間もヒルベルト空間です。

- 数列空間 l^2:二乗可和な複素数列の空間 l^2 は典型的な可算無限次元のヒルベルト空間です。

- 関数空間 L^2:区間上で平方可積分な関数の同値類からなる L^2 空間は、偏微分方程式やフーリエ解析で最もよく使われる無限次元の例です(正方積分可能な関数の空間)。

- ソボレフ空間:ソボレフ空間、すなわち導関数もある程度の整合性を持つ関数の空間は偏微分方程式の弱解の理論で中心的役割を果たします。

- ハーディ空間:解析関数系の一つである ホロモルフィック関数のハーディ空間 のように、複素解析と結びついたヒルベルト空間もあります。

歴史的背景

ヒルベルト空間に関する研究は20世紀初頭に始まり、ダビド・ヒルベルト、エルハルト・シュミット、フリジエス・リーゼスらによって理論が整備されました。名称「ヒルベルト空間」はジョン・フォン・ノイマンが広め、関数解析に大きな変化をもたらしました。

応用例(主なもの)

- 量子力学:状態はヒルベルト空間の単位ベクトルで表され、観測量は自己共役演算子として表されます。スペクトル理論は測定値と固有状態の理解に直接つながります(特に L^2 空間が多用されます)。

- 関数解析と偏微分方程式:弱解の理論、変分法、固有値問題の研究にヒルベルト空間の枠組みが用いられます。偏微分方程式の解の存在・一意性解析で重要です。

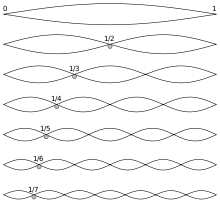

- フーリエ解析・信号処理:フーリエ級数やフーリエ変換は L^2 の直交展開として理解でき、信号処理や熱伝導などで使われます。

- エルゴード理論・統計物理:ヒルベルト空間の手法はエルゴード性や熱力学の数学的基礎づけにも寄与します(熱力学の数学的基盤の一部)。

- 工学への応用:制御理論や数値解析、最適化などでヒルベルト空間上の射影や正規直交基底が利用されます(工学の分野における応用)。

学ぶ上でのポイント

- まずは有限次元のユークリッド空間の直交基底や内積の性質を復習する。

- 次に l^2 や L^2 の具体例で無限次元での収束や完備性を理解する(Cauchy 列と収束)。

- 線形作用素(有界・非有界)やスペクトル理論の基礎を順に学ぶと、物理や PDE への応用が見えてきます。

ヒルベルト空間は代数的・幾何的直観と解析的厳密さを結びつける強力な道具です。上で触れた例や定理を実際に手を動かして確かめることで、直感が深まります。

ヒルベルト空間は、振動する弦の高調波を研究するために使用することができます。

質問と回答

Q:ヒルベルト空間とは何ですか?

A:ヒルベルト空間とは、2次元と3次元の数学を使って、3次元以上で起こることを記述しようとする数学的概念です。内積構造を持つベクトル空間であり、長さや角度を測ることができ、また微積分が機能するためには完全でなければなりません。

Q:ヒルベルト空間の概念を命名したのは誰ですか?

A:ヒルベルト空間の概念は、20世紀初頭にデヴィッド・ヒルベルト、エルハルト・シュミット、フリゲス・リーシュによって初めて研究されました。ヒルベルト空間」という名称を考え出したのは、ジョン・フォン・ノイマンです。

Q:ヒルベルト空間の応用にはどのようなものがあるか?

A:ヒルベルト空間は、数学、物理学、工学、関数解析、偏微分方程式、量子力学、フーリエ解析(信号処理、熱伝導など)、エルゴード理論(熱力学の数学的基礎)、平方積分可能関数、系列、一般化関数によるソボレフ空間、正則関数のハーディ空間など多くの分野で使用されています。

Q:通常のユークリッド空間はすべてヒルベルト空間とみなされるのでしょうか?

A:はい、通常のユークリッド空間はすべてヒルベルト空間とみなされます。

Q: Hilbert 空間は関数解析にどのような影響を与えたのでしょうか?

A:ヒルベルト空間の利用は、関数解析学に新しい研究手法を提供し、この分野に大きな変化をもたらしました。

Q:Hilbert空間を扱うには、どのような数学の知識が必要なのでしょうか?

A: 通常、2次元ユークリッド平面や3次元空間を扱う場合には、ベクトル代数や微積分を用いますが、ヒルベルト空間を扱う場合には、有限または無限の次元数でこれらの方法を用いることができます。

百科事典を検索する