月経片頭痛(月経関連片頭痛)とは:症状・原因・治療法まとめ

月経片頭痛の症状・原因・治療法をわかりやすく解説。発作時の対処法や予防、受診の目安まで女性向けにまとめた実用ガイド。

月経片頭痛(英語では menstrually related migraine や pure menstrual migraine と呼ばれることが多い)は、月経に関連して発生する片頭痛を指す総称です。臨床的には大きく2つに分類されます。ひとつは「真性(純粋)月経片頭痛」で、月経時にのみ発作が起きるタイプ(報告では約7~14%の女性が該当するとされています)。もうひとつは「月経関連片頭痛(menstrually related migraine)」で、月経周期全体で片頭痛を起こすことはあるが、月経時に発作が増悪または頻度が上がるタイプです。多くの女性では月経期に片頭痛が悪化しやすく、片頭痛を持つ女性の50%以上が何らかの月経関連の発作を経験すると報告されています。

特徴・症状

- 発作の時期:多くは月経の前後(一般には月経開始の前2日から開始後3日程度の範囲)に集中します。

- 痛みの性質:片側性で拍動性、強い頭痛と悪心(吐き気)や光過敏・音過敏を伴うことが多いです。

- 持続時間:月経片頭痛は他の片頭痛よりも長引くことが多く、治療に対する反応もやや乏しい傾向があります。[Pinkerman and Holroyd, 2010]

- オーラ:通常はオーラを伴わない(無オーラ)ことが多いですが、オーラを伴う月経片頭痛の症例も報告されています。オーラは主に視覚障害として現れることが多く、触覚、運動、発話など他の機能にも影響することがあります(視覚以外のオーラについては触覚や発話に関する脳の部位の関与が示唆されます)。

原因・発症メカニズム

月経片頭痛の主要因としては、月経に伴う女性ホルモン(特にエストロゲン)の急激な低下が関与していると考えられています。エストロゲンの変動は脳の血管や神経伝達に影響を及ぼし、片頭痛発作を誘発しやすくします。その他、ストレス、睡眠不足、栄養不良、脱水、アルコールなどの一般的な片頭痛トリガーも発作を助長します。

診断

- 診断にはまず病歴聴取が重要です。頭痛発作の発生時期を正確に把握するために、月経と頭痛の発生を記録する頭痛日誌(ヘッドエイク・ダイアリー)を数ヶ月続けることが推奨されます。

- 臨床的には、発作が月経の前後に一定のパターンで繰り返す場合に「月経関連」と判断します。しばしば診断基準としては月経の周辺(例:月経開始前2日〜開始後3日)に発作が出るかを確認します。

- 器質的疾患の除外が必要な場合は画像検査(CTやMRI)などが行われることがありますが、典型的な片頭痛所見であれば画像は不要なことも多いです。

治療(概説)

月経片頭痛は「急性期治療」と「予防(予防的治療)」の両方を状況に応じて組み合わせて行います。一般的な片頭痛治療に加え、月経特有の対策(短期予防やホルモン療法など)が選択肢になります。

急性期治療(発作時の治療)

- 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):イブプロフェンやナプロキセンなど。月経片頭痛でも効果がありますが、単独で十分でないこともあります。

- トリプタン系薬:スミトリプタン、ゾルミトリプタン、リザトリプタン、フロバトリプタン(半減期が長めで月経関連に用いられることがある)など。月経片頭痛は一般に治療抵抗性になりやすく、適切な薬剤選択と用量調整が重要です。

- 制吐薬:悪心・嘔吐が強い場合に併用します。

- 注意点:妊娠中や授乳中の薬剤選択、既往の心血管疾患などの禁忌に注意が必要です。

短期(周辺期)予防療法

月経に伴って確実に発作が起きる場合、発作が予測される時期に短期間だけ予防的に薬を投与する方法が用いられます。

- 短期トリプタン予防:フロバトリプタンなど、月経前日から数日間投与する方法が有効とされることがあります。

- NSAIDsの短期投与:ナプロキセンなどを月経周辺に短期間投与して発作頻度や強さを抑える方法。

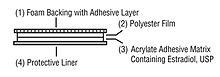

- ホルモン調整:月経前後のエストロゲン補充(経皮用パッチなど)を短期間行い、エストロゲンの急降下を和らげることで発作を防ぐ方法もあります。ただし個々のリスク(血栓リスクや既往歴)を踏まえて判断します。

長期予防療法

発作が頻回で日常生活に支障がある場合は、長期的な予防薬の検討が必要です。代表的には以下があります。

- β遮断薬(プロプラノロールなど)

- 抗てんかん薬(バルプロ酸、トピラマートなど)

- 抗うつ薬(アミトリプチリンなど)

- 補助的な栄養素:マグネシウム、リボフラビン(ビタミンB2)などは補助的に用いられることがあります(効果や安全性については医師と相談してください)。

ホルモン療法の考え方と注意点

月経に伴うエストロゲン低下が原因の一つであるため、ホルモン療法(周期的なエストロゲン補充や持続的な経口避妊薬で月経を抑えるなど)が有効なケースがあります。ただし、特にオーラを伴う片頭痛がある女性や喫煙・高血圧など血栓リスクを持つ女性では、エストロゲン含有の治療は脳卒中や血栓症のリスクを高める可能性があるため慎重に使う必要があります。適用の可否は専門医と十分に相談してください。

非薬物療法・生活指導

- 規則正しい睡眠・食事・水分補給を心がける。

- ストレス管理(リラクゼーション、認知行動療法など)が有効なことがあります。

- 片頭痛トリガーの把握と回避(アルコール、偏った食事、急な気候変化など)。

- 頭痛日誌をつけることで治療効果の評価やトリガーの特定に役立ちます。

いつ受診すべきか

- 初めて強い頭痛が起きた、あるいはこれまでと性状が変わった場合(持続時間の変化、意識障害、運動麻痺、言語障害などの神経症状が伴う場合)は速やかに受診してください。

- 市販薬で十分改善せず生活に支障がある場合や、発作が増えてきた場合は専門医による評価と治療方針の検討を受けてください。

- 妊娠・授乳中、あるいはホルモン治療を検討する場合は産婦人科と神経内科(頭痛専門医)での連携が望ましいです。

補足として、以前は一般的な片頭痛治療がそのまま月経片頭痛にも当てはまると考えられていましたが、月経片頭痛はしばしば治療が難しいことから、別個に扱うべき疾患群と考えられるようになりました。2008年には月経片頭痛に対してICD-9コード(346.4–346.43)が与えられ、他のタイプの片頭痛と区別されるようになった経緯があります。(本文冒頭の疫学データ:女性の約40%、男性の約20%が人生のどこかで片頭痛に悩まされ、多くは35歳前に発症すると報告されています。)

詳しい治療法や薬剤の選択、投与量・期間については個々の体質や既往歴によって最適な方針が異なります。必ず医療機関で相談し、自己判断での長期薬物療法やホルモン療法の開始は避けてください。関連する情報や治療の背景については、以下の参考リンクもご参照ください:片頭痛に関する記事、片頭痛の治療、別の疾患としての考え方、ICD-9 コードに関する情報、および片頭痛の症状説明(オーラや感覚異常)についての資料(触覚、発話)。

症状

警告症状

プロドローム症状とも呼ばれる警告症状は、片頭痛発作の前に起こることが多いです。

- 眠気

- 疲労

- うつ病(悲しい気持ちになる)、多幸感(とても幸せな気持ちになる)、またはイライラすること

- 落ち着きのなさ

- 過剰なあくび

- 特に甘いものや塩分の多いものへの欲求や食欲不振

- 喉の渇きの増加

- 下痢

- 吐き気

- 膨満感:体に水分が溜まりすぎている。

- 首のコリ

- 饒舌(しゃべりすぎ

- 頭が軽くなったような気がする

- 子宮の痛みとけいれん

頭痛の症状

痛みが頭の片側にあるドキドキするようなズキズキするような頭痛(片側性)。痛みのある頭の側が次の頭痛に変化します。

レブレン®ED避妊薬のブリスターパックです。このピルには、エストロゲンという3種類のホルモンのうちの1つであるエチニルエストラジオールが含まれています。ピルの使用を中止すると、女性のエストロゲンレベルが低下し、一部の女性では月経片頭痛を引き起こす可能性があります。

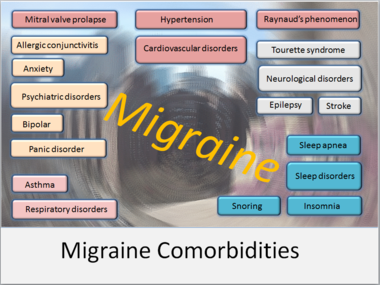

併存疾患

多くの場合、1つの病状を持つことで、その人は1つ以上の他の医学的または精神医学的障害を持つ可能性が高くなります。これらの他の障害は「併存障害」または「併存疾患」と呼ばれます。片頭痛に関連した様々な医学的・精神的疾患が併存しています。片頭痛の治療や予後(病気が良くなるか、悪くなるか、時間が経つにつれて変わらないか)は、併存している可能性のある疾患および/または併存疾患になる可能性のある疾患に影響されます。

月経前喘息(PMA):月経前の期間に喘息の症状が悪化することをいいます。この状態は、女性の喘息患者の40%までに影響を及ぼす可能性があります。PMAの診断を下すためには、月経周期の時期、喘息の症状、ピーク呼気流量(PMAは月経前にPEFを低下させる可能性があります)などの詳細な病歴が必要です。症状とピーク呼気流量(PEF)率の日記をつけておくことは、診断の参考になります。

レイノー病とは、四肢(多くは手ですが、足の指、鼻先、耳なども影響を受けることがあります)に血液を供給する細い動脈が狭くなり、血流が減少してしまう循環器系の疾患です。これにより、四肢がしびれ、体温よりも低くなります。ストレスや冷えにさらされることが引き金になることがあります。

線維筋痛症

併存する精神疾患

片頭痛を持つ人は、1つ以上の他の医学的および/または精神医学的障害を持つリスクが高い;これらの他の障害は片頭痛に併存する。この図は、主な併存疾患のいくつかを示しています。

防止策

月経片頭痛に使用される治療法があり、場合によっては、女性が月経片頭痛に悩まされる回数や症状を軽減することができます。この種の治療法は予防療法と呼ばれ、生理の間である月経期間に使用されます。

月経片頭痛の予防的治療は、そのような治療が効果を発揮するかどうかを確認するために、少なくとも3回の月経周期で試してから中止する必要があります。使用される薬物には以下のようなものがある。

- NSAIDS(非ステロイド性抗炎症薬)。

1.アレーヴなどのナプラキセンナトリウム

- β遮断薬-プロプラノロール、ナドロール、アテノロール、メトプロロールなど

- 片頭痛の予防には、三環系抗うつ薬(TCA)などの抗うつ薬がよく使われます。アミトリプチリン、ノルトリプチリン、ドキセピンなどがあります。

エストラジオールのトラスダーマルパッチです。エストラジオールは3種類のエストロゲンの一つです。このパッチを皮膚に装着することで、皮膚からエストラジオールが体内に入ります。

処置

急性期治療(短期治療)には、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDS)と呼ばれる薬(発赤、腫れ、痛み、圧痛、体の一部の熱感などの炎症を止める薬)、フロバトリプタンなどのトリプタン、エルゴタミンという菌類から作られた薬の一種であるエルゴタミン、エストロゲン経皮吸収型パッチと呼ばれる皮膚に貼るパッチで、エストロゲンが皮膚から血流に乗って体内に入ってきます。

原因

月経性片頭痛の正確な原因ははっきりとはわかっていませんが、女性ホルモンであるエストロゲンのレベルの低下と片頭痛発作の発症には関連性があります。エストロゲンのレベルは、月経周期中に出血が起こった後や、女性が避妊薬やホルモン補充療法のホルモン剤の服用をやめた時のように、外部からのエストロゲンの摂取がなくなった時に低下することがあります。

質問と回答

Q:月経性片頭痛とは何ですか?

A: 月経性片頭痛(偏頭痛とも呼ばれる)は、本当の月経性片頭痛と月経に関連した片頭痛の両方を表す言葉です。本当の月経性片頭痛は女性の7〜14%に起こりますが、ほとんどの女性の片頭痛患者は、月経関連片頭痛または月経誘発片頭痛と呼ばれる月経周期を通じて片頭痛発作が増加することを経験しています。

Q: 月経性片頭痛は他の片頭痛とどう違うのですか?

A: 月経性片頭痛は、通常の片頭痛に対する治療がうまくいかないことから、現在では他のタイプの片頭痛とは別の医学的疾患とみなされています。2008年には、ICD-9コード(346.4-346.43)が月経性片頭痛専用に与えられ、他の種類の頭痛疾患と区別されるようになりました。

Q:月経関連片頭痛はよくあることですか?

A:月経関連片頭痛は、片頭痛持ちの女性の50%以上に起こります。

Q:片頭痛の発作は通常と月経時で何か違いがあるのでしょうか?

A:月経時片頭痛は通常の片頭痛よりも長く続くことが多く、短期間の治療では他の種類の片頭痛ほど効果がありません。通常、前兆はありませんが、2012年に前兆を伴う月経時偏頭痛の症例が報告されていますので、前兆を伴うこともありえます。前兆は視覚や運動制御(体の一部を動かす)など、脳の特定の部分に影響を及ぼします。

Q:一生のうちでどれくらいの人が片頭痛になるのですか?

A: 女性の約40%、男性の約20%が一生のうちに片頭痛を経験すると言われています。

Q:月経性偏頭痛の原因は何ですか?

A: 正確な原因は不明ですが、排卵前のエストロゲンレベルが著しく低下する月経前期のホルモンの変化が関係していると考えられています。

百科事典を検索する