微古生物学・微化石とは?定義・種類・形成と研究方法をわかりやすく解説

微古生物学と微化石の定義・種類・形成過程・研究方法を図解でわかりやすく解説。初心者から研究者まで役立つ入門ガイド。

微古生物学(micropalaeontology)は、顕微鏡サイズの化石を対象に過去の生物や環境を復元する古生物学の一分野です。一般的に微小化石は直径4ミリ以下、より厳密には1ミリ以下の化石を指し、これらを調べるために光学顕微鏡や電子顕微鏡などの精密な観察機器が用いられます。古生物学の一分野である微古生物学は、微小化石を通じて地球の気候変動、海洋・湖沼の生態、地層の年代表(年齢付け)など多くの情報を引き出します。微小化石の記録には生物のほぼすべての王国が表現されており、古環境復元や地層の相関(バイオストラティグラフィー)において非常に重要です。

微古生物学者と研究の基本

微古生物を研究する人は微古生物学者と呼ばれ、とくに分類学や統計学が重要になります。微化石の種組成や出現頻度を統計的に扱うことで、古環境の変化を定量的に評価できます。顕微鏡観察だけでなく、化学分析(同位体分析や微量元素分析)や画像解析、数理モデルを組み合わせる研究も一般的です。

主な微化石の種類と特徴

微化石は成分(鉱物・物質)によって大きく分かれ、それぞれに適した分離・分析法があります。以下は代表的な分類です。

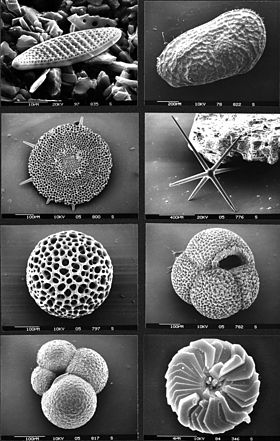

- 二酸化ケイ素(例:珪藻類や放散虫)——殻がシリカ(SiO2)でできているため、酸での処理や顕微鏡観察に適する。

- チョーク(炭酸カルシウム質、例:コッコリスや有孔虫の殻)——長期的に堆積して白亜(チョーク)などを形成することがある。炭酸塩は弱酸(HCl)で溶解する性質を利用する。

- リン酸塩(例:脊椎動物の骨や歯)——リン酸カルシウムを主成分とし、保存様式や分離法が異なる。

- 有機化合物(例:花粉や胞子)——有機質でできており、古環境や植生変遷の指標になる。これらの研究は古生物学といいます(古植物学・パリノロジー)に密接に関連する。

微化石の形成と保存(保存環境)

多くの微化石は水環境、特に海水や湖水中の堆積物の中で作られます。水中で生産された殻や有機残骸は、堆積物に取り込まれて長期保存されます。非常に古い微細化石は岩石中で発見されることがあり、長時間にわたる地層変動や変成作用に耐えて残るものもあります。保存されるかどうかは化学的安定性、生埋没速度、酸素条件、侵食・再堆積の有無などに左右されます。

採取と前処理(試料処理の基本)

微小化石は岩石や堆積物から分離して観察・解析します。一般に次のような手順が用いられます。

- 採取:地層剖面やコア試料、ボーリングコアから標本を採取します。

- 粗選別:乾燥・ふるい分け(メッシュ篩)でサイズ分離を行います。

- 化学処理:必要に応じて有機物除去や溶解処理を行う。例えば、珪藻類などのシリカ殻を残すために岩石中の他の物質を酸で除去する場合があります(炭酸塩は塩酸で溶かす、シリカを取り出す場合はフッ化水素酸を使うことがあるが取り扱いに注意が必要)。

- 浮選・比重分離:重液(重い液体)や遠心分離で目的の粒子を分離する。

- ピッキング:顕微鏡下で個別に選び取り、スライド標本として整理・同定する。

観察・分析手法

微化石研究では観察と化学的・物理的解析を組み合わせます。代表的な手法は次の通りです。

- 光学顕微鏡(明視野・偏光・位相差):基本的な形態観察に使用。

- 走査型電子顕微鏡(SEM):高倍率・高解像で表面形態や微細構造を観察。

- 薄片作製(薄片顕微鏡観察):岩石中の微化石をそのまま観察する際に使う。

- 同位体分析(酸素同位体・炭素同位体など):古気候や水温の推定に用いられる。

- 微量元素分析・ICP-MS:環境や栄養塩状態の推定に有用。

- 画像解析・形態計測:種の同定や生態学的解析に定量的手法を導入。

応用例

微古生物学の成果は多方面に応用されます。主な例を挙げます。

- バイオストラティグラフィー:地層の相関や年齢推定に用いる。

- 古環境・古気候復元:同位体データや種組成から過去の海水温や栄養状態を推定。

- 石油・天然資源探査:堆積環境の評価や油層の年代決定に貢献。

- 古生態学:群集構造や生物相の変遷を通じて生態系の変化を解明。

限界と注意点

微化石研究には保存バイアスや同定の主観性、試料処理による損失などの課題があります。化学処理は有効ですが、操作を誤ると壊滅的に標本を損なうことがあるため、安全管理と手順の最適化が重要です。また、種レベルでの同定は専門知識を要し、遺伝情報(aDNAなど)を直接得られる例は限られます。

まとめ

微古生物学は顕微鏡サイズの化石を通じて地球の過去を読み解く学問です。堆積環境で形成される多様な微化石は、分類学的知見と化学・統計的手法の組み合わせにより、古環境復元や地層相関、資源探査などに幅広く応用されます。試料採取から前処理、観察・分析まで複数の段階があり、それぞれの段階で適切な技術と注意が求められます。

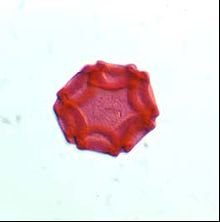

化石の花粉粒の光顕微鏡像。花粉粒は、堆積物が敷設されたときに、その地域にどの植物が住んでいたかを識別するために用いられます。

海洋微化石:(珪藻類、斜蹄類、放散虫類、海綿状棘突起、放散虫類、プランクトン性有孔虫(2)、コッコリス

質問と回答

Q:微古生物学とは何ですか?

A: 微古生物学は古生物学の一分野であり、微化石(通常4ミリ以下、1ミリ以下の大きさの化石)を研究する学問である。

Q:微化石の研究にはどんな顕微鏡が使われるのですか?

A: 微化石を調べるには、顕微鏡を使います。

Q:微古生物学を研究することで、どのような情報が得られるのでしょうか?

A: 微古生物学を研究することで、過去の生態に関する重要な情報を得ることができます。

Q:微化石はどこに多く存在するのでしょうか?

A: 微化石は、海や湖などの水中で形成される堆積物に多く含まれます。非常に古い微化石は、岩石の中から発見されることがあります。

Q:岩石から微化石はどのように分離されるのですか?

A: 岩石から微化石を分離するために、特殊な技術が使われています。例えば、珪藻類などの生物の殻はシリカでできていますが、岩石中の他の物質を酸で除去すると、シリカの殻だけが残ることがあるのです。

Q:微古生物学には、どれくらいの研究分野があるのでしょうか?

A: 微古生物学には4つの分野があり、微化石はシリカ、チョーク、リン酸塩、有機化合物などの異なる鉱物で構成されているため、異なる手法で抽出する必要があるのです。

Q:植物誌学とは何ですか?

A 花粉学は、化石を含む花粉や胞子を研究する学問です。

百科事典を検索する