サウロペルタ — 白亜紀の装甲恐竜(結節竜):特徴・生態・化石分布

白亜紀下層(約1億1500万年前)の結節竜サウロペルタを徹底解説。鎧とトゲ、体長約5m・体重約1500kg、ワイオミングやモンタナでの化石分布も紹介。

サウロペルタは白亜紀下層から来た装甲恐竜である。その姿は、より進化した親類のアンキロサウルスによく似ているが、尾の先にある骨の結節がない。

解剖学的には、サウロペルタは最もよく理解されている結節竜の一つであり、アメリカのワイオミング州、モンタナ州、そしておそらくユタ州で化石化された遺体が発見された。それはまた、結節竜の最も古い知られている属であり、その遺骸のほとんどは約1億1500万年から1億1000万年前の日付である。

それは、約5メートル(16.5フィート)の長さを測定する、中型のノドサウルスだった。体長の約半分を占める長い尾が特徴的で、現代のクロサイに比べて体は小さいが、体重は同じくらいであった。その体は現代のクロサイよりも小さかったが、サウロペルタは約1,500キログラム(3,300ポンド 他のアンキロサウルスと同様に、目の上と目の後ろ、目の下と目の後ろには、太い三角状の歯が突出していた。より典型的なノドサウルスでは、上顎と下顎の両方に葉の形をした歯が並んでおり、植物の材料を切断するために使用されていた。頭蓋骨の前端は不明だが、角質のくちばしがあったと思われる。 サウロペルタは明らかに草食性で、低木や地表付近の植物を食べていたと考えられる。葉形の歯は植物を切断するのに適しているが、咀嚼効率は現生の反芻動物ほど高くなく、消化は大きな発酵性の消化管に頼っていた可能性が高い。防御を主とした生活様式で、捕食者(例えば大型の獣脚類)に対しては厚い装甲とトゲで応戦したと推測される。 発見産地は主に北アメリカ内陸域で、洪積層や河川堆積に保存されることが多い。化石が出た地域は当時、温暖で多様な植物が生い茂る環境であり、サウロペルタは開けた森や河畔の草地などで暮らしていたと考えられる。良好に保存された骨板や部分骨格から、個体ごとの装甲の配置や成長に伴う変化が研究されている。 サウロペルタはアンキロサウリア(装盾類)のうちの結節竜類(ノドサウルス類)に属する。尾のクラブを持つアンキロサウルス科とは異なり、結節竜は大型の側面トゲや堅固な骨板を進化させた系統である。サウロペルタが示す古い年代は、結節竜の初期多様化を理解するうえで重要であり、装甲恐竜の進化史における初期段階を示す代表例となっている。 サウロペルタは、厚い装甲と大型のトゲを備えた中型の結節竜で、白亜紀前期の北アメリカに生息していた。尾にこん棒はなく、代わりに体全体の堅牢な骨板とトゲで防衛する戦略をとっていた。化石記録からは、その生態や防御形質、そして結節竜全体の早期進化について多くのことが学べる。特徴(外見と防御)

生態と食性

化石分布と生活環境

分類と進化的意義

まとめ

![]()

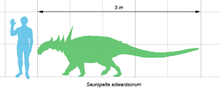

Sauropelta edwardsorum(サウロペルタ・エドワーズオルム) スケールのために人間がいる。

質問と回答

Q:サウロペルタはどんな恐竜だったのですか?

A:サウロペルタは白亜紀下期の甲殻類恐竜です。

Q:サウロペルタの体長は?

A:中型のノドサウルス類で、体長は約5mでした。

Q: サウロペルタの化石はどこで発見されましたか?

A:アメリカのワイオミング州、モンタナ州、ユタ州の一部で発見されました。

Q: サウロペルタの体重はどのくらいだったのですか?

A:現代のクロサイよりも小さな体ですが、約1,500kgありました。

Q:どのような装甲を持っていたのですか?

A:他のアンキロサウルスと同様、目の上と後ろ、目の下と後ろに太い三角形の棘が突き出ています。また、ノドサウルス類によく見られる、植物を切るための葉状の歯が上顎と下顎に並んでいた。頭蓋骨の前端は不明ですが、角質のくちばしがあったはずです。

Q: ほとんどの遺物はいつごろのものですか?

A:1億1,500万年前から1億1,000万年前と推定されます。

Q: 体長の半分を占めているのは何ですか?A:独特の長い尾が体長の約半分を占めている。

百科事典を検索する