恒星系とは 定義と仕組みを解説 連星・多重星の種類と代表例と惑星系との違い

恒星系の定義と仕組みをわかりやすく解説、連星・多重星の種類とシリウスやプロキオン、白鳥座X-1などブラックホールを含む代表例、惑星系との違いも明快に紹介

星系または恒星系とは、重力によって互いに拘束され、共通の運動をする少数の星の集合を指す。重力で結ばれた多数の星は一般に星団と呼ばれるが、広義にはその中に含まれる系も「星系」と見なされ得る。重要な点は、恒星同士が互いの重力で連動していることであり、これを惑星などを含む惑星系と混同してはならない。惑星系は通常「一つの中心星を主に回る多数の小天体」が特徴であり、恒星系は複数の恒星自体が互いに回る構造である。

恒星系の成り立ちと種類

恒星系は、分子雲の断片化や星形成過程で複数の密なコアが同時に形成されることにより生じることが多い。形成後の動的相互作用や潮汐力、質量放出などを通じて系の構造が変化し、二重星(連星)や三重星、四重以上の多重星へと発展することがある。太陽のように単独で存在する恒星もあるが、大質量星ほど連星・多重星で存在する割合が高い傾向がある。

- 二重星(連星):2つの星が互いの重力で結ばれている系。古典的には連星、連星系、または物理的二重星と呼ぶ。

- 三重以上の多重星:複数の星が階層的(階層的連結構造)に結びついていることが多い。例えば、内側の近い二星の外側をさらに別の星が遠方で回るような構造が安定しやすい。

- X線連星・接触連星などの特殊系:一方の星から他方へ質量移動が起きる系や、コンパクト天体(白色矮星、中性子星、ブラックホール)を伴う系などもある。

力学的安定性と相互作用

2つの星からなる恒星系が長時間にわたり安定であるためには、系内外からの妨害や強い潮汐効果が過度に働かないこと、そして一方の星から他方への大規模な質量移動が続かないことが重要である。これらの条件が満たされれば、両方の星は系の重心の周りを長期間にわたりほぼ楕円軌道で周回する。このような安定性は軌道半径、離心率、質量比、外部摂動の有無によって決まる。

一方で、質量移動や潮汐作用、放射圧などによって軌道や質量分布が変化すると、接触連星や共通包絡(コモンエンベロープ)相互作用、さらには合体や一方の崩壊(超新星爆発など)を引き起こすことがある。こうした過程は系の進化や系内での高エネルギー現象(X線放射、ジェットなど)と密接に関係する。

観測分類と代表例

観測上は、連星・多重星は見え方によって分類されることが多い:

- 肉眼あるいは望遠鏡で個別に分離できる可視二重星(視覚連星)

- スペクトル線の周期的なドップラー変化から検出される分光連星

- 食変光を示す食連星(食による減光が観測される)

- X線や電波で検出されるコンパクト天体を含む連星(X線連星など)

代表例としては、肉眼二重星の典型であるシリウス(主星と白色矮星の連星)やプロキオン、高エネルギー天文学で重要な例である白鳥座X-1(恒星とブラックホールと考えられているX線連星)が挙げられる。他にも、アルゴル(食連星の古典例)や近傍の三重星系であるアルファ・ケンタウリ(アルファ・ケンタウリAとBの連星にプロキシマが遠方で伴う構造)などが知られる。

惑星系との違いと相互作用

恒星系と惑星系は次の点で区別される:

- 主体:恒星系は複数の恒星同士の相互周回を主体とする。惑星系は通常一つの主星の周りを多数の惑星・小天体が回る構造である。

- 質量比:恒星系では構成要素同士の質量差が小さいことが多く、重心の位置が系内にあり得る。惑星系では中心星の質量が圧倒的に大きい。

- 力学的影響:多重星が存在すると惑星の形成や安定軌道に強い影響を及ぼすため、多重星系での恒星周惑星(S型)や周連星惑星(P型、周連星軌道を回る惑星)の存在条件は限定される。

まとめ(ポイント)

- 恒星系は重力で結ばれた少数の星の集まりで、惑星系とは本質的に異なる。

- 2つの星の系を連星(物理的二重星)と呼び、潮汐や質量移動の影響で系の進化が決まる。

- 多重星は階層的配置で安定を保つことが多く、X線連星や接触連星など特殊な系も存在する。

- 観測法や代表例を通じて系の性質を理解することが、星の進化や高エネルギー現象の解明につながる。

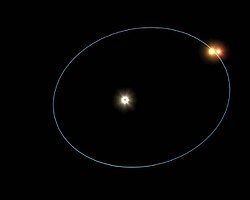

三つ子の星、HD 188753の軌道の想像図

2009年8月12日に撮影されたアルゴル星系の画像。

アルゴル(β Persei)は、ペルセウス座にある三重星系(アルゴルA、B、C)である。アルゴルAは、より暗いアルゴルBに2.87日ごとに食われている。このアニメーションは、近赤外のHバンドで撮影した55枚の画像から作成しました。写りの悪い位相があるため、Bは軌道上でジャンプしている箇所がある。

複数の星系

2つ以上のメンバーで構成される星系が存在することもあります。それらの星は互いに重力的に結合しており、お互いに接近している場合もあれば、そうでない場合もあります。

最近発見された五重星系(5つの星)は、1SWASP J093010.78+533859.5として知られています。この星系には、2組の連星があり、そのうちの1組には小さな3つ目の星があります。2つの連星はかなり離れており、冥王星の軌道が太陽に向かうよりも遠い位置にあります。連星は互いに接近しており、1つの連星では星同士が触れ合い、外側のイオン化したガスが混ざり合っています。このような状況を「接触連星」と呼びます。収集されたデータから、著者らは2つの連星(そしておそらく5つの星すべて)が1つのシステムとして重力的に結合していることを確信している。2つの連星の傾斜角(2つの軌道面の間の角度)は88.2(3)度と86(4)度である。88.2(3)度と86(4)度であることから、この2つの連星はもともと1つの原始星の円盤が約90〜100億年前に分裂して形成されたと考えられる。その後、同じ軌道面に留まっていたと考えられます。

多重星系の多くは三重星である。4つ以上の構成要素を持つ星系は、あまり発生しません。

多重星系は、開放星団よりも規模が小さく、より複雑なダイナミクスを持ち、通常は100~1,000個の星が存在する。既知の多重星系のほとんどは3重星である。例えば、1999年に改訂されたトコビニンの物理的多重星カタログでは、728個の星系のうち551個が三重星です。

多重星系は大きく分けて、安定している系とカオス的な挙動を示す系の2種類がある。カオス的なものは、まだカオスの影響を受けていない系の若い星が多い。

質問と回答

Q: 星系とは何ですか?

A: 星系とは、重力によって互いに結びつけられ、互いに公転している星の集まりのことです。

Q: 星団と星系はどう違うのですか?

A:星団は、重力によって結びついている大きな星の集まりで、星系は小さな星の集まりです。

Q: 連星系とは何ですか?

A: 連星系とは、質量中心を公転する2つの星を含む星系のことです。

Q: 安定した連星系にはどのような条件が必要ですか?

A: 安定した連星系には、潮汐効果や他の力による擾乱、一方の星から他方の星への質量の移動がないことが必要です。

Q: 連星系は惑星系と混同されることがありますか?

A: いいえ、惑星系と混同してはいけません。

Q: 連星系の例を教えてください。

A: 連星系の例としては、シリウス、プロキオン、はくちょう座X-1などがあります。

Q: はくちょう座X-1の組成は?

A: 白鳥座X-1は、恒星とブラックホールから構成されていると思われます。

百科事典を検索する