情報の表(テーブル)とは:定義・歴史・種類と作成・活用ガイド

情報の表(テーブル)の定義・歴史・種類から作成・活用法まで、実践的に分かりやすく解説する完全ガイド

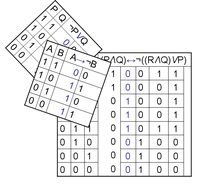

情報の表とは、事実を行と列に並べたものです。これは、情報を表示する方法である。それは、紙に書くか、印刷するか、コンピュータのモニターなどの媒体を必要とします。これは、視覚的なコミュニケーションのモードであると同時に、データを設定する方法でもあります。

表は、行と列が整然と配置されています。列と行には通常、名前やラベルが付いています。表には、注記、ヘッダー、フッター、またはその他の機能が含まれている場合があります。図やイラストのような他のグラフィック形式と同様に、表はしばしば散文と一緒に使用されます。本や記事では、表には番号やキャプションが付けられることが多い。

表は、グラフやチャートのような他の種類のグラフィックよりも先に、社会的・科学的なデータを印刷する最初の方法でした。近代社会に関するすべての情報は、最初に表として記録され、出版されました。結婚証明書は表として書かれていました。国勢調査の結果は表として記録され、後に印刷された表で分析された。すべての気象観測は、印刷された数値表として公表された。国会への報告書の多くの種類には、データの表が含まれていた。これらの方法の多くがイギリスで考案されたのは、政府が人口に関する統計を収集し、その結果を公表したからである。

表の使用は、あらゆる種類のコミュニケーション、研究、データ分析において広く行われています。表は、印刷媒体、手書きのメモ、コンピュータソフト、建築装飾、交通標識、その他多くの場所に登場します。詳細は状況に応じて異なります。表は非常に柔軟性が高く、コンピュータや印刷で簡単に構築することができます。

表は必ずしも理解しやすいものではなく、読者の利益のために表の情報をグラフや図表などの他の形式に変換する業界全体があります。

表の定義と基本構造

表(テーブル)は、データを行(レコード)と列(フィールド)で矩形に整理したものです。各列は同種の属性(例:氏名、日付、数量)を示し、各行は個別の事例や観測値を表します。一般的な構成要素は次の通りです:

- ヘッダー(列見出し):各列の意味を示すラベル(例:日付、カテゴリ)。

- セル:行と列の交差点にある個々の値。

- 注記・フッター:単位や計算方法、出典などの補足情報。

- キャプション/番号:書籍や論文での参照用。

歴史的背景(概説)

表は、図表やグラフが一般化する以前から、行政、商業、科学で最も基本的な記録手段でした。国勢調査や気象記録、戸籍・結婚記録など、膨大な数量的情報の正確な保存と公表に表形式が使われてきました。18〜19世紀の統計学の発展、とくに政府が人口や経済データを体系的に集める動きが、表の普及を促しました。後にウィリアム・プレイフェアなどが図表(グラフ)を発明して視覚化が進みましたが、表は依然として正確な数値参照として重視されます。

表の種類(用途別)

- 記述的表:調査結果やカタログの一覧(名簿、在庫表など)。

- 計算用表:集計や比率計算を目的としたスプレッドシート。ピボットテーブルなどの動的集計も含む。

- データベースのテーブル:関係データベースで扱う構造化データ。スキーマやキーが定義される。

- HTMLテーブル:ウェブ上で表示するための構造。アクセスビリティやレスポンシブ対応が必要。

- 交換・保存用形式:CSVやTSV、Excelファイル、JSONなど、システム間でデータを受け渡すための形式。

作成・編集の実務ガイド

用途や公開先に応じて最適な作成方法を選びます。代表的な手順は以下のとおりです。

- 目的を明確にする(参照用か分析用か、公開か内部用か)。

- 必要な列(属性)を決める。ラベルは簡潔かつ説明的にする。ラベルが読者に意味を伝える重要な要素です。

- データ型を統一する(日付、数値、文字列)。単位やフォーマットを統一しておくと後の処理が楽になります。

- 欠損値やエラーの扱い方を定め、注記に記載する。

- スプレッドシート(Excel、Google スプレッドシート等)やプログラム(Python、R)を使って入力・検査・集計する。

- 公開時はCSVやExcel、あるいはHTMLに変換して配布する。ウェブでは